8月15日、73回目の終戦記念日を迎えた。

今は亡き実家の母親は、ポツダム宣言受諾を申し入れ無条件降伏したこの日のことをいつもこう語った。「玉音放送を聞いてから、家に帰って布団を敷いて寝たの。もう空襲がないから安心して眠れるって思ったからね」と。

母にとって、平和とは空襲警報に怯えずに眠ることを指したのである。そういう経験を持たない私は、何を基準にして平和について考えるべきなのだろう? 終戦記念日を迎えるたびに私は悩む。

カントについて、あなたはどのくらい知っていますか?

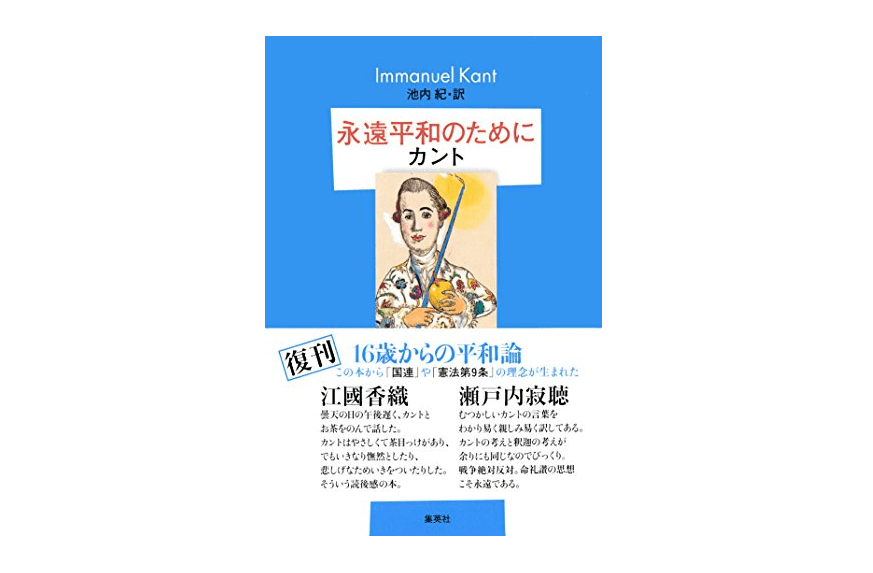

『永遠平和のために』(池内 紀・訳/集英社・刊)は、18世紀に生きた哲学者・カントの著作を、ドイツ文学者でエッセイストの池内 紀が翻訳したものだ。この本には、本文が始まる前にカントの言葉が写真と共に紹介されている。言葉のひとつひとつが実に力強く、乾いた土が水を吸い込むように心にしみこんでくる。

実は、私はカントのことをほとんど知らないまま今日まで来てしまった。知っているのは、有名な哲学者であること。時計のように正確に、規則正しく生きた人だというエピソード、そのくらいだ。

『純粋理性批判』という著作も知ってはいるが、わかっているのはタイトルだけ。きちんと読んだことはない。まして、71才のときに『永遠平和のために』という本は、出版されたことすら知らなかった。

名編集者がいきついた先はカントだった

そんな私が、なんだか難しそうなこの本『永遠平和のために』を読もうと思った理由は、ただひとつ。名編集者として知られた池孝 晃が、長い編集生活の最後にカントにいきつき、わかりやすい日本語にして若者に届けたいという情熱をこめて作った本だと知ったからだ。

なぜカントなのか? なぜ『永遠平和のために』なのか? その謎を解きたくて私は読み始めた。

『永遠平和のために』は2007年に出版された本だが、しばらく絶版のような状態にあったという。しかし、世の中が推移するうちにじわじわと読まれ始め、今も版を重ねている。良い本は時を越えて読み継がれていくものだということだろう。