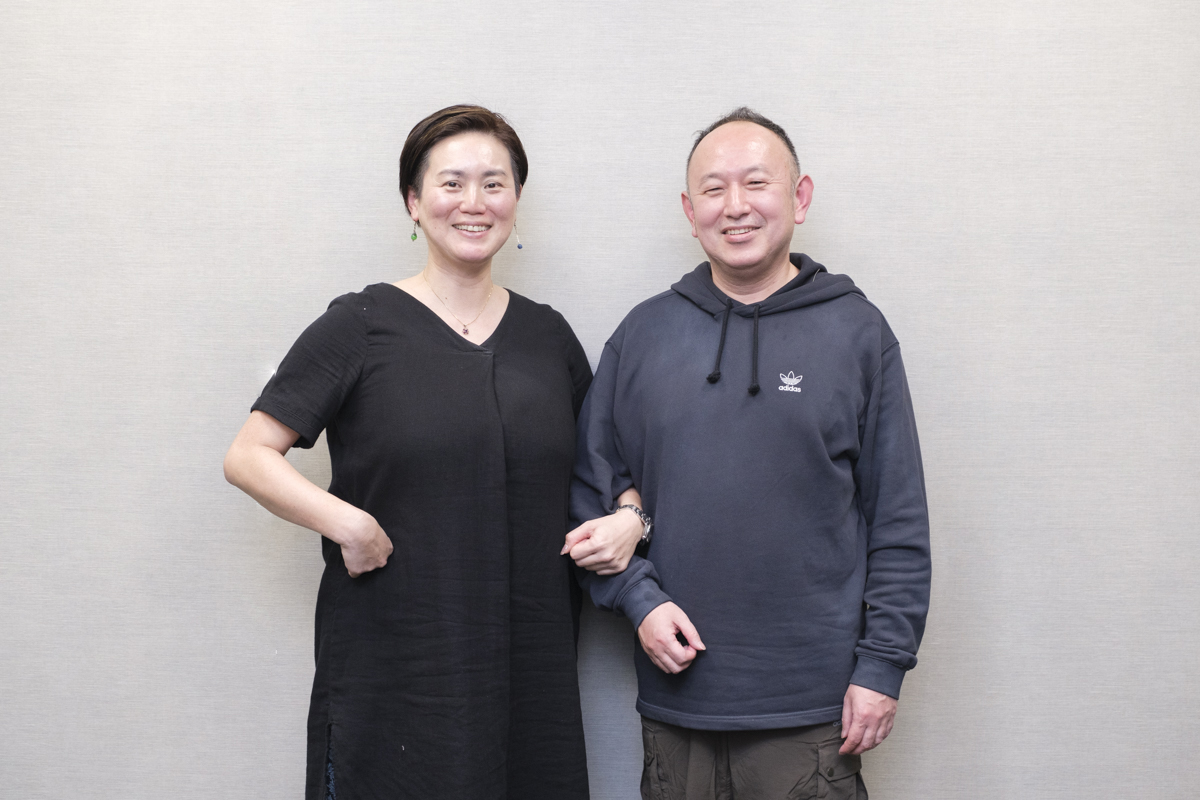

GetNavi webで「後ろ向きで進む」を連載中の足立紳監督の最新作『雑魚どもよ、大志を抱け!』の公開が始まりました。今回は、プロデューサーを務めた奥様の晃子さんとともに本作の魅力や夫婦の共同作業についてじっくりうかがいました!

(構成・執筆:奈落一騎)

痛いほどリアルな子どもたちの世界

――この映画では、子どもたちの世界が痛いほどリアルに描かれていますね。

足立紳 ありがとうございます。

――主人公グループの1人である戸梶元太(トカゲ)の親が新興宗教にはまっていたり、そのトカゲが皮膚病でいつも体掻いていたり、「ああ、こういう奴いたな」って。さらに、そういったキャラクター設定だけでなく、トカゲは主人公も含めた仲間グループによってイジメから守られているんだけど、仲間内ではそこまで気を遣われているわけではなく、グループ内では一番下のお豆というか、パシリになっているといった子ども社会の力学も、とてもリアルでした。

足立紳 トカゲは実際、自分の子ども時代に身の回りにいた奴がモデルです。ほぼほぼ、そのまんま(笑)。だから、本人が映画を観たら、気づくかもしれない。他の子どもたちも、わりと実在の連中がモデルです。主人公の親友である隆造も、モデルがいます。こいつは、イジメられっ子を、すっと庇ったりとかできて、本当にかっこいい奴だった。俺は秘かに憧れていたんですよね。

足立晃子 隆造の話は、昔からよくしていたよね。

――映画を観た人は少なくとも男性なら、登場する子どもたちのなかに「ああ自分はこいつだったな」と思い当たるのが誰か1人はいると思います。

足立晃子 「こーいう子、いたなー」と思うのではないかと思います。

――あと、子どもたちが感じる「気まずさ」を丁寧に描いていますよね。例えば、主人公の瞬が新しくできた友達の家に遊びに行こうとしたとき、前からの友達である隆造にバッタリ会っちゃったときの気まずさとか、友達との塾の帰りに親と会っちゃって、友達の前で親がベラベラ喋りだしちゃったときの気まずさとか。自分の子ども時代を振り返っても、子どもって大人以上にいろんな「気まずさ」を感じていると思うんですよ。

足立紳 そうなんですよね。ああいう気まずさみたいなものって、子どもが主人公の映画でも、わりと無視されがちなんですが、じつは子どものころ、あの辺のことを一番感じていたんだよなという。いま言ってくださったように、瞬は隆造とマブダチだったけど、その隆造と距離ができちゃったから、仕方なく新しい友達のほうに行こうとしている日に限って隆造が家に来ちゃって、すぐには別の友だちの家に行くとも言えず、ゴニュゴニョしちゃったり。しかも隆造は隆造で前の日に父親に殴られて顔に痣があったり。

――その間の悪さの絶妙さ(笑)。

足立紳 そういった子どもたちの小さな気持ちの揺れは、この映画のなかで積み重ねたいと思っていました。

――子どもが主人公の映画で、もっとわかりやすく辛い状況とか、悲惨な状況が描かれることはよくありますが、こういった微妙な気まずさは、あまり描かれないですね。

足立紳 そういうところを観てもらえると嬉しいですね。それと、この映画の冒頭20分くらいって、子どもたちがイタズラして逃げる、の繰り返しじゃないですか。自分が小学生のころって、逃げるって行為が楽しくてしょうがなかったんですよ。逃げるという行為をしたいがために、何か悪いことをする。

――スカートめくりとか、ピンポン・ダッシュとか(笑)。

足立紳 それって、アメリカン・ニューシネマみたいな「自由を求めて」といった、かっこいいものでは全然ないんですけど(笑)。

――犬っころが駆け回っているのに近いんでしょうね。ある種の運動衝動の発散というか。

足立紳 そうなんでしょうね。犬っころが走り回るのって目的はなくて、ひたすらに走りたいからだけじゃないですか。でも、意外とそういう子どもの映画ってないなって昔から思っていて、この映画ではその感覚は出したかったんですよ。だから、映画のなかで子どもたちが、やたら走っているシーンが多い。仰ってくださったように、子どもが悲惨な状況にいてどうこうみたいな映画は多いですけど、そうじゃなくて、犬が走っているのと同じような爽快感のある映画を観たいという思いがずっと自分にはありましたね。

――これまでの足立監督の作品では、「セックス」というテーマが大きくありましたが、今作では直接的な「性」の要素はかなり控えめですね。それは、主人公たちが小学生だからということですか。

足立紳 それはありますね。ただ、主人公たちは小学校5、6年生なんで、その年代の子どもが、自分の恋愛対象が異性なのか同性なのかの、まだふわふわしているみたいなニュアンスは出したかった。

――ああ、そういう場面はありますね。確かに、そのくらいの年齢の子どもって、当然個人差はありますが、まだ性が未分化で揺れていますからね。

足立紳 主人公の瞬は実際、まだ女の子より、同性の隆造に対して恋愛感情みたいのがある。だから、男の子たちのなかに女の子を入れてふわふわさせるのは今回はやめようと思って。そういう話ではないので、「性」の要素は彼らのなかで見え隠れすればいいやって。

半径5メートルの映画と半径5000キロメートルの映画

――作品に登場する子どもたちは、実際に足立監督の身の回りにいた連中がモデルということですが、足立監督の作品は本作だけでなく、過去の作品も実体験が基になっていることが多いですよね。そのため、私小説的に見られるところもあると思います。それについて、ご自身ではどう思われていますか。

足立紳 そこは、どう観られてもいいですね。ただ、小説には私小説という分野があるのに、映画って、いまだに自分の実体験や身の回りのことを描くのはダメという風潮があるんですよ。「そこから抜け出したところが勝負だろう」みたいなことはよく言われます。

足立晃子 「半径5メートルのことしか描いていない」って、よく言われるよね。この人、それがコンプレックスなんです。前作の『喜劇 愛妻物語』(20年)でもそんなふうに言われたし。

足立紳 『喜劇 愛妻物語』は、ほぼ本当にあったことです(笑)。

足立晃子 それは違うでしょう!

――まぁ、もしすべて実体験が基になっていたとしても、作品にした瞬間に、それは「事実」とは違うものになりますよね。結局、色んな要素を組み替えているわけだから。

足立紳 それはそうです。色んなことを混ぜたりもしていますしね。それに、確かに『雑魚どもよ、大志を抱け!』も半径5メートルの話かもしれないけど、俺以外に半径5000キロメートルの映画を作っている人は世界中にウジャウジャいるから、半径5メートルの映画だけ作っている人がいてもいいと思いますけどね(笑)。もちろん、両方やれたら一番いいけど。自分も半径5000キロメートルの映画も撮ってみたいし、ヒマラヤで雪男を探し続けている人のシナリオもあるけど、そんな大作映画の予算はおりないので作る機会がないだけです(笑)。

――昭和の後期に子ども時代を過ごした足立監督の実体験がベースになっているということでいえば、出演している平成・令和世代の若い俳優さんたちとのジェネレーション・ギャップみたいなものは感じましたか。

足立紳 それが、あまりなかったんですよね。出演してくれた子どもたちと長期間一緒に過ごして、そういう経験は初めてだったので、どんな感じかなと思っていたけど、自分たちの子どものころとあんまり変わんないなと感じた。

――スマホをもっていたり、服装はこじゃれていても、「気まずさ」の感じ方や、グループ内のバワーバランスの感じなんかは、いまの子も昔と変わらない。

足立紳 ただ、ひとつ思ったのは、これは基本的にはいいことなんですけど、我々のころよりは人を差別するとか、そういう意識は薄い気がしました。それが、「差別はダメだ」って教育が根づいたためなのか、自分たちのころより人間関係が希薄だからそうなのかはわからないんですけど。

――トカゲみたいな子に対して、「汚ねえなぁ、近づくなよ」とは、誰も面と向かっては言わない。

足立紳 うん、そういう露骨な排除をしない。いまの子はクラスに外国人とかも2、3人いるから、色んな人を受け入れることに慣れているのかもしれないですね。でも、この映画のなかに母子家庭の親子だけが入れる母子寮って出てくるじゃないですか。昔は、「あそこは母子寮」ってすぐにわかる形だったんですけど、いまは個人情報の問題とかもあって、わからないようにしている。それは、わかりやすい差別がなくなるという意味ではいいことでもあるんでしょうけど、同時に助けづらくもなっているんじゃないかという気もします。

――社会全体が表面上はクリーンに、デオドラントになっているぶん、余計に差別とか見えづらくなっている気はしますね。「ないこと」にされているというか。

足立紳 直接的な差別が減ったというのは、本当はいいことなんだけど、一瞬、「あれ?」って立ち止まってしまう違和感はあります。「見えないもの=ない」という空気は感じます。

――世代の話でいうと、昭和の時代の男子の世界って、日常的に暴力があったじゃないですか。そこで腰が引けちゃうと、クラスのなかでポジションがどんどん下がっちゃうから、ある面では毎日サバイバルでヒリヒリしていた(笑)。それは、この映画でもよく描かれていますが、その辺り女性は観てどう感じるんでしょうね。

足立紳 でも、わりと女の人から「あの子たち、本当に一生懸命生きていますね」とか、熱い感想が返ってくることが多いんですよ。

足立晃子 共感ではなくて、「このワールドが好き」ってことかもしれないですけどね。もしくは「人が人を一生懸命思う気持ち」に胸が苦しくなるというか。

亡き師である相米慎二監督と『がんばれ! ベアーズ』

――今作の原作である小説『弱虫日記』(足立紳・著/講談社文庫)は、足立監督の出身地である鳥取県が舞台ですが、映画は岐阜県飛騨市で撮影していますね。

足立紳 鳥取は田舎のわりに、俺が生まれ育ったころの風景がほとんど残っていないんですよ。ショッピング・モールが建っちゃったりとか。だから、どこか撮れるところはないかないということで色々ロケハンして、そのなかで飛騨市が俺の生まれ育った町と空気感が似ていたんです。あと、本当に余計なものが全然建っていない。これなら、「あれが映らないように、これが映らないように」とかカメラの位置や角度に気を回す必要がなく、町中で好きにカメラをぶん回して撮れるなと思って。

――じゃあ、あの町並みはセット的なものではなく、あのまんまなんですか。

足立紳 あのまんまです。出てくる駄菓子屋も本物の駄菓子屋だし。

――映画では、原作にないトンネルとか線路とかが重要なモチーフとして出てきますが、それは飛騨市で撮影することが決まってから加えられた要素なんですか。

足立紳 そうですね。あれも、ロケハンに行って見つけたもので、いいなと思って、シナリオに書きこんでいった。

――そうやって現場で新しい材料が入って、シナリオが膨らむのは楽しいですよね。

足立紳 そうなんですよね。シナリオに書いてあったことでも、普段は実際に現場に行くと撮影が難しいとかの理由でどんどん削っていくことのほうが多いんですが、今回は逆に膨らんだのはよかったです。

――表層的な話ですが、トンネルとか線路とか出てくる子どもたちの映画という点では、『スタンド・バイ・ミー』(米/86年)は少し意識しましたか。

足立紳 原作でも『スタンド・バイ・ミー』には触れていますし、隆造はリバー・フェニックスとか意識はしましたね。ただ、俺自身は『スタンド・バイ・ミー』って、封切り当時は観てもよくわからなかったんですよ。あれ、大人向けの映画ですよね。当時は『グーニーズ』(米/85年)みたいな映画かと思って観に行ったら、冒険少ないなって(笑)。なのでその間を狙いました。

――足立監督というと、亡くなった相米慎二監督の弟子だったという経歴もあって、その影響を言われることも多いと思います。ご自身では、どう感じていますか。

足立紳 正直言えばないですよね(笑)。「長回しは相米監督の影響で」とかよく言われますけど、長回しなんて俺だけじゃなく色んな監督がやっていますし。ただ、本作に関しては相米監督の『ションベン・ライダー』(83年)とかの長回しで子どもたちを追いかけている、そのシーンを観ているだけでワクワクする、そういった感じをやってみたいというのはありました。でも、子どもの描き方自体に関しては全然影響はないというか、影響を受けるのが無理です。相米監督は本当に言葉にならないことを映画にしようとしていた。だから、相米監督の映画って子どもが観たって、よくわからないと思うんですよ。俺はどっちかっていうと、わかりやすく子どもが観てもワクワクできるものを目指して作っていますね。

――相米監督は視線がサディスティックなところが面白いですけど、足立監督はもっと視線が優しいですよね。映画の肌合いが全然違う。ある意味、本作は少年野球を描いた『がんばれ! ベアーズ』(米/76年)の延長線上にある作品のような気はします。

足立紳 ホント、子どもの映画に関しては、『がんばれ! ベアーズ』が自分のなかでは相当傑作だと思っていて、あれって「ダメチームが頑張って勝ちましたみたいな映画」って語られかたをよくしますけど、一番面白いところは、子どもたちがグラウンドでワチャワチャしている感じなんですよね。子どもたちが野球をしているシーンが、奇跡のように本当に野球しているところを撮っている感じで。下手なガキを集めてきて、野球やってろって言って、それを大人がただ撮っているという。野球やっているんだかやっていないんだか、あの感じってほかにないですね。あれ以降、ああいう映画は観たことがないです。

妻として、プロデューサーとして、二重のパートナー

――今作では奥様の晃子さんがプロデューサーとしてクレジットされていますが、どのような経緯でプロデューサーを務めることになったのですか。

足立晃子 この作品に関しては、最初はシナリオの形で、当時は『悪童』というタイトルだったんですけど、20数年前、足立が26、27歳ぐらいのときに書いて、それが相米さんに褒められたんですよね。私は手書きの分厚い脚本を読ませてもらったんですけど、凄い面白いと思ったし、足立は相米さんに褒められてメチャクチャ喜んでいた。ところが、足立はそれから37歳ぐらいまでの10年間、映画として実現する目途もないのに、延々と『悪童』を手直ししたり、それだけをプロデューサーの人に見せ続けるんです。

足立紳 つまり、相米さんに褒められたから離れられなくなっちゃった(笑)。

足立晃子 完全に固執ですよね。呪縛というか。最初のうちは「頑張ってんじゃん」と思っていたんですけど、私も社会人になって、結婚して、妊娠して、だんだん「これはヤバイぞ」と思って(苦笑)。「いい加減『悪童』から足を洗わないと、あなたは一歩も踏み出せないから、もうその脚本から離れろ」って言うようになった。それで私の産後、足立が書いたシナリオの『百円の恋』(14年)が賞を獲って、映画化されるんですけど、そこからちょっとずつ仕事が増えるようになって。で、ネタがあるからって足立はまた「悪童」を色々営業していたんですけど、「子どもの話は興行的に難しい」とか言われて全然企画が成立しなくて……で、少しだけ小金もできたから、もう『悪童』は低予算の自主制作でやろうかという話になったんです。

――ああ、最初は自主制作映画の予定だったんですね。

足立晃子 そうなんです。でも、手持ちの資金だけでは当然撮れないので、色々相談して、監督デビュー作の時にお世話になった坂井正徳プロデューサーや狩野善則さんと、『百円の恋』からお世話になっている佐藤現プロデューサーが協力してくれることになりました。ウチも子どもの学資保険解約して出資しました。そういった経緯で、私もプロデューサーの1人ということになったんです。

――プロデューサーとして具体的には、どのような仕事をされたんですか。

足立晃子 坂井さんと現さんに色々教わりながら、オーディションやクラインクイン3か月前くらいからリハーサルなど、ずっと一緒に携わらせて頂きました。撮影が始まってからは、小学生から中学生くらいの子ども7人(時に明軍団や政ちゃん軍団、正太郎の姉チームもいて多くなりましたが)が、雪深い飛騨の山奥の山小屋で1か月弱の合宿生活だったんですけど、まずコロナを出したら完全に撮影が止まっちゃうプレッシャーがあったので、子どもたちの体調管理には本当に気を付けました。早寝早起きや、大部屋の換気、掃除、洗濯、夜、お菓子&カップラーメンをたべさせないようにとか、フルーツ食べさせるとか。3日に1回抗原検査を受けてもらって。

子どもたちは集まるとなかなか寝ないから毎晩「早く寝てーー!!寝てーー!!」と怒ってました。なんだか寮母さんみたいな気分でしたね(笑)。

あと坂井さん、現さんに聞いて文化庁の助成金も申請しました。無事申請が通ったので、バリアフリーの助成も出たのでそれも勉強させて頂きました。足立の監督作は音声ガイドも字幕もついたことがなかったので、無事完成して嬉しかったです 。

――夫の作品をプロデュースするということで、夫婦だからやりやすい部分、やりにくい部分はありましたか。

足立晃子 夫婦だから、意見は言いやすかったです。これまでも彼のシナリオには必ず意見は言っていたんですが、今回は編集から音楽まですべて立ち会ったので、あらゆる面で意見が言えたのは良かったです。プロデューサーに入ると、宣伝のことも沢山打合せ出来て聞けるので、とても勉強になりました。やりにくかったのは、足立は家庭ではポンコツなのに、現場に行ったら一応、監督なので、「監督」として持ち上げなきゃいけないじゃないですか。それが、ストレスだった(苦笑)。

――妻ということで、監督とスタッフ・キャストのあいだのクッション役は周囲から期待されたんじゃないですか。

足立晃子 それは凄い気を遣いました。スタッフやキャストの方も直接監督には言いづらいことも多いだろうから、みんなの意見や不満をそれとなく探ったり。足立も自分が言うとみんな言うことをきいちゃうかもだからって、スタッフさんの本音を探ってみたり。ちゃんとクッションになっていたかはわからないですけど、そうなろうとは務めていました。

――それは夫婦だからこそ、できるところはありますよね。こういう言い方をすると足立さん嫌がるとか、喜ぶとかもわかっているし。

足立晃子 そうです、仰るとおりです。

――夫である監督の立場から、奥さんがプロデューサーというのはどうでしたか。

足立紳 『喜劇 愛妻物語』も、ほとんど一緒に作っていたような感覚なんですよ。シナリオもそうだし、ワンシーン、ワンシーン、奥さんと本読みをしながら作っていったようなところもあった。撮影現場も自宅だったし。それに、昔から彼女にはプロットの段階から読んでもらって、そこで意見をもらって、それをシナリオにして、プロデューサーに出す前に、もう1回彼女に読んでもらって、それを直したものを第一稿として提出していた。だから、今回改めて一緒にやっているという感覚はとくになかったですね。実際は前からの延長線上で、今回、クレジットとして初めて名前が載っただけというか。

初めて「万人が楽しめるものを」という思いで撮った

――晃子さんは30年近く足立さんとはプライベートでのパートナーであると同時に、ある種、創作面でも長年のパートナーですよね。そんな晃子さんから見て、足立作品の魅力はどういうところにありますか。

足立晃子 夫としての足立本人はあれですけど(苦笑)、作品はずっといいと思っているんですよね。夫バカみたいで恥ずかしいですけど。「セリフがいい」というのはよく言われるんですけど、それ以外にも私は足立の描くキャラクターが好きで、世間的にはみっともないとかダメと言われがちな人をメインにもってくるところも好きだし、結局、その人たちが色んなことを抱えて、最終的に心にフタをしていたことがはずれて爆発するんですね。それが、私は好き。

――妻として、あるいはプロデューサーとして、今後、足立監督にどういう作品を作って欲しいですか。

足立晃子 私は足立は巧みな構成とか斬新な設定での勝負よりも、人を描くのがうまいと思っているから、テレビドラマの『渡る世間は鬼ばかり』や『北の国から』じゃないですけど、長期的な家族物をやったら面白いんじゃないかなと思っています。

足立紳 『渡る世間は鬼ばかり』って、見たことはないけど(笑)。

足立晃子 そうじゃなくて、長期間にわたる家族物を撮って欲しいという意味。あと、中年老年の恋愛もの。

――個人的には、「うまくいきすぎないこと」や「解決しきれないこと」がつねに残っているのが足立作品の特徴であり、魅力だと感じています。その辺は、意識していますか。

足立紳 昔から映画を観ていて、うまくいっている主人公、あるいは途中までダメでも最後はうまくいっちゃった主人公を見ると、自分が置いていかれちゃった感じがするんですよ。スクリーンの向こうの人たちはうまくいっちゃったけど、客席の俺は現実に戻らないといけない。だから、そういう作品には背中を全然押されない。それよりも、グチャグチャで終わっちゃったけど、こいつもグチャグチャななか生きて来たから、俺もまた明日からも頑張るしかないなみたいな感覚。そういう意味では、きれいに終わるものが好きではないというか、本当は終わりようがないだろうと思いますけどね。もちろん、ハッピーエンドの映画もあっていいんですが。

――ただ、本作は足立さんの作品のなかでは、比較的「救い」の分量が多いですよね。もちろん、子どもたちの家庭環境とか、個々が抱えている問題は、実際にはほとんど何にも解決していないんですけど、ラストはちょっとだけファンタジーがある。それは、広く子どもに観て欲しいと思ったからですか。

足立紳 それはそうなんですよね。この話って、普通に考えると最後はバッドエンドになっちゃうと思うんですが、それを観ても、子どもがどういう風に捉えていいかわかんないんじゃないかと思って、ラストはああいう形にした。だから、やはり観る子どものことを考えたというのはありますね。これまでみたいに、「別に子どもに観てもらいたいと思ってねぇし」って考えていたら、もうちょっと苦い終わり方だったかもしれない。『雑魚どもよ、大志を抱け!』は、自分のなかでは、ほぼ初めて「万人が楽しめるものを」という思いで撮りました。なので、もちろん大人にも観て欲しいですけど、いまの子どもが観たらどう感じるかな、どういう反応なんだろうというのは純粋に知りたいと思っているので、ぜひ子どもたちに観て欲しいですね。

【information】

雑魚どもよ、大志を抱け!

3月24日(金)全国公開

(STAFF&CAST)

監督:足立 紳

原作:足立 紳「弱虫日記」(講談社文庫)

脚本:松本 稔、足立 紳

出演:池川侑希弥(Boys be/関西ジャニーズJr.)、田代 輝、白石葵一、松藤史恩、岩田 奏、蒼井 旬、坂元愛登

臼田あさ美、浜野健太、新津ちせ、河井青葉 / 永瀬正敏

(STORY)

地方の町に暮らす平凡な小学生・瞬(池川侑希弥)。心配のタネは乳がんを患っている母の病状……ではなく、中学受験のためにムリヤリ学習塾に入れられそうなこと。望んでいるのは、仲間たちととにかく楽しく遊んでいたいだけなのに。瞬の親友たちは、犯罪歴のある父(永瀬正敏)を持つ隆造(田代 輝)や、いじめを受けながらも映画監督になる夢を持つ西野(岩田 奏)など、様々なバックボーンを抱えて苦悩しつつも懸命に明日を夢見る少年たち。それぞれの家庭環境や大人の都合、学校でのいじめや不良中学生からの呼び出しなど、抱えきれない問題が山積だ。ある日、瞬は、いじめを見て見ぬ振りしてしまう。卑怯で弱虫な正体がバレて友人たちとの関係はぎくしゃくし、母親の乳がんも再発、まるで罰が当たったかのような苦しい日々が始まる。大切な仲間と己の誇りを獲得するために、瞬は初めて死に物狂いになるのだった。

【PROFILE】

奈落一騎

アプレ文筆業。映画、文芸、音楽、歴史、宗教、哲学、ギャンブルなどを対象に幅広く執筆。おもな著書に『江戸川乱歩語辞典』、『競馬語辞典』(ともに誠文堂新光社)、『スーパー名馬伝説』(KAWADE夢文庫)など。