「宝くじに当たったら何をしたいですか?」という質問に答えられる人は多いはずだ(ちなみに、マンションを買うか貯金をすると答える人が多いらしい)。

けれど今、世界では「働く必要がなくなったら、あなたは何をしたいですか?」という問いが生まれている。なぜこのような流れが起きているのだろう。

消費とはまた違う欲望

「もし、宝くじが当たったら」という問いに、私は「ホストクラブをオープンさせたい」と答える。それが自分のキャラに合っている気がするし、どうせなら、豪勢できらびやかな夢を見ていたいからだ。けれど、働く必要がなくなったらどうなのだろう。労働から解放された時に改めて、自分は本当は何をしたいのか、と自問自答する人も出てくるのではないだろうか。

新書『お金のために働く必要がなくなったら、何をしますか? 』(エノ・シュミット 、山森亮、堅田香緒里、山口純・著 /光文社・刊)によると、2016年に「お金を稼がなくてよくなったら、あなたはなにをしますか?」という世界最大のポスターが現れた。これは、スイスで国民投票が行われることになったベーシックインカムについての啓蒙活動の一環でのことだという。ベーシックインカムとは、政府がすべての人に生活できる金額を無条件に支給する制度で、今、世界中で議論され各国で実証実験も始まっている。

世界からお金がなくなる時

気になるのは、世界が「月々定額のお金を受け取る」のではなく「お金を使わなくても生きていける」ほうに向かっているかもしれない点だ。

今や無料の音楽や映画や本がネットにたくさんあふれている。フリマアプリを利用すれば中古のブランド服が最低価格だと送料込み300円で買えてしまうし、特定のカード会社やスマホ業者の利用者だと、ドーナツや牛丼などが無料になるクーポンが配られている。地方自治体には空き家を無償で貸し出すところもある。

こういう状況を見ると、お金の価値は下がっているのではないかと感じてしまう。なぜなら、この状況が進むと、お金がなくてもなんとか生きていけてしまいそうだからだ。

家賃無料、食費無料、通信費無料で暮らせる場所を、そう遠くない未来に企業や自治体が提供する可能性は十分にありうる。そして現代人は基本的には食べて眠れてネットがあれば、なんとかなってしまいそうだ。

自分が本当にやりたいこととは?

私も、お金を稼がなくていい状態になったら自分は何をするだろうか考えてみたけれど、「それでも何かを書いているだろう」という結論になった。

今までもずっとなにかを書いて暮らしてきたので、そのリズムを変えることは難しい。書くということは、今は私にとってお金を稼ぐ手段でもあるけれど、もともと子どものころから、お金を産まなくても書き続けていたからだ。なので食べて眠れてPCがあれば、足りてしまう。人々はこれから「お金をもらわなくてもやりたいこと」という本能的な欲求に目を向けていくのかもしれない。

本書では、例えば家事のような「お金を産まないけれど大切な仕事」(「アンペイドワーク(賃金が支払われない労働)」と言うそうだ)に目が向けられるようになるのではないかと指摘されている。

家事だけでなく、育児や家庭内の介護やボランティア活動も、アンペイドワークだそうだ。これはとても重要な指摘で、子どもを持つ母親の多くが「もっと子どもと一緒にいたいのに生活のために仕事をしなくてはならない」という悩みを持っているからだ。

個人的には、国民全員に最低限のお金が配られるベーシックインカムの実現よりも先に、費用がゼロ円でも生きていける社会の実現のほうが進んで行く気がしてならない。住居にも食費にも通信費にも衣料費にも、そして医療費にもお金がかからない社会ができれば、どの仕事が稼げるとか稼げないとかいう経済至上主義的な感覚もなくなり、本当にやりたいことができる人が増えそうだ。そうすれば多くの母親は、じっくりと子どもと向き合える時間を確保できるようになる。それは社会にとってもとても素敵なことなのではないかと思う。

【書籍紹介】

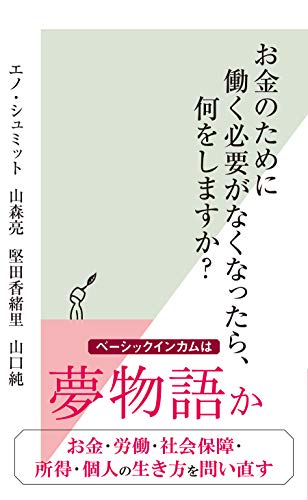

お金のために働く必要がなくなったら、何をしますか?

著者: エノ・シュミット 、山森亮、堅田香緒里、山口純

発行:光文社

二〇一六年五月、スイス・ジュネーブの広場に巨大なポスターが現れた。そこには「What would you do if your income were taken care of ?」(お金を稼がなくてよくなったら、あなたは何をしますか?)と書かれていた。これは、世界で初めてベーシックインカムを求める国民投票を実現させたアーティスト、エノ・シュミットらによる「世界最大の問い」だった。世界各地で導入の具体的な動きが広まるベーシックインカムは、社会や人間のあり方に何をもたらすのか。二〇一七年四月に同志社大学で開催されたシンポジウム「エノ・シュミットと語るコモンズ、フェミニズム、ベーシック・インカム」をもとに、四人の執筆者が「世界最大の問い」を考える。