2022年1月10日付け産経新聞の朝刊に、遠藤周作の未発表原稿が見つかったという記事が載っていました。長崎の遠藤周作文学館に寄託されていた資料の中から、3本の戯曲原稿が発見されたというのです。記事を読みながら、「遠藤周作さんは私たちに多くのものを遺してくださったのだな」と、しみじみ思いました。これまで演じられることはなかった作品ですが、いつの日か舞台の上で出会うこともあるかもしれません。

若いころの小説だからこその輝き

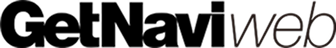

遠藤周作は、今回見つかった戯曲の他にも、いくつかの贈り物というべき作品を遺しています。昨年は没後25年めにあたる記念の年だったこともあり、『秋のカテドラル』と『薔薇色の門 誘惑』の2冊が相次いで出版されました。いずれも、雑誌に発表されながら単行本未収録だった作品を編んだものです。

関係者の努力がなければ、私たちの手元に届くことはなかったでしょう。どんなに素晴らしい小説でも、長い間人の目に触れなければ、そのまま埋もれていきます。それではいけないと奮起した編集者や、遠藤周作を研究してきた研究者、そして彼を慕い続ける多くの方の情熱があったからこそ、幻の短編が1冊の本として姿をあらわしたに違いありません。

『秋のカテドラル』(河出書房新書・刊)には、14の短編がおさめられています。中には、1955年に芥川賞を受賞した直後に発表されたものもあります。遠藤周作がまだ若いころ、精魂込めて書いた作品群は、瑞々しく、はっとするような驚きに満ちています。今まで知らなかった新しい一面に触れたようで、私はすっかりうれしくなりました。

良く知られているように、遠藤周作はカトリックの信仰を基にした作品を数多く発表しましたが、その一方で「狐狸庵先生シリーズ」をはじめとするユーモアあふれるエッセイも著しました。テレビにも出演し人気者でした。そのため、ひたすら愉快で活動的な人という印象を持つファンも多いと思います。それはそれで正しいと思うのですが、作家というのはいくつもの顔をうちに秘めているものです。

学生のころ、私は『沈黙』をワクワクしながら読みました。ところが、読む度に「私はこの作品を本当に理解できているのだろうか」と、不安になり、何度も読み直しました。私にとっての遠藤作品は、読めば読むほど混乱し、それでも読まずにはいられない不思議な力を持つものでした。妖しいまでに読者を惹きつけながら、一方で、突然、怜悧に突き放す残酷さもあります。何とかして近づこうと頑張っても、近づくことができないのです。

ところが、この『秋のカテドラル』におさめられた短編は、悩むことなく、すっと心に入ってきました。ただ楽しんで読むことができるのです。作者が苦悩にのたうちまわる気配を感じて、息が苦しくなることもありませんでした。

名もない人たちの悲しみやつらさ

『秋のカテドラル』をまとめたのは、文芸評論家の今井真理。日本の近代文学と現代文学を専門とし、町田市民文学館で行われた「遠藤周作展」をはじめとして、多くの企画展に携わっています。

解説の中で、今井はこう語っています。

本書につづられた十四の短編には大きなテーマはないかもしれない。しかし、ここにはまさしく、新宿や、渋谷の街で生きている名もない人たちの悲しみや、辛さが詰まった物語がある。(中略)これらの物語の背後に、その人たちを見つめるキリストの視線が確かに存在する。

(『秋のカテドラル』の解説より抜粋)

確かに、主人公達は歴史上の人物であるとか、特別な偉業をなしとげた存在というわけではありません。普通の生活を送っている市井の人がほとんどです。けれども、誰もが苦しみ、悩みながら生きているのに変わりはありません。そんな彼らに寄り添い、包み込むように描く筆致には打たれないではいられません。著者が主人公に寄り添っているのです。

アカシヤの花の下

14作品のうち、私がとりわけひきつけられたのは、「アカシヤの花の下」という作品でした。雑誌「女性セブン」に読切の短編として掲載されたものだそうです。ストーリーは、主人公の作家がテレビ番組に出演することを承諾する場面から始まります。

初恋の人を探しだして、スタジオで対面するという企画です。この話が実話なのか創作なのか、最初よくわかりませんでした。一緒に出演したゲストが実名で記されていたので、実話なのだろうと思いながら読んでいたのですが、番組終了後に起こったことは、あまりにも意外な展開でした。ほのぼのとした初恋の話が、一転して、残酷で痛ましい現実に変わっていく物語の運びは、叫び出したくなるほどです。虚構と現実が、ねじれた糸のように絡み合って構成され、最初から最後まで、ページを繰る時間が惜しいほど、結末に向けて突き進む短編でした。

生きていたコリンヌ

さらに、「生きていたコリンヌ」は、まるでペテンにかけられたような不思議な味わいを残す作品です。この物語は嘘なのだろうか、それとも実は本当の話だったのではないかと、ふたつの思いを行きつ戻りつしながら、立ち尽くしてしまいます。結局のところ、遠藤周作の描く世界に翻弄されつつも、それが楽しくてたまらなかったのです。なんだかだまされて悔しいような、それでいて、それはそれでいいか、よくぞここまでだましてくださったとお礼を言いたくなるような、奇妙な満足感がありました。

「生きていたコリンヌ」は、夏の巴里に一人取り残されて暮らす主人公のぼやきに似た独り言から始まります。

巴里の夏は砂漠だと、仏蘭西人たちは言っている。砂漠や荒野かしらないが、七月ともなると、確かに「花の都」は寂漠としずまりかえってしまうのだ。

(『秋のカテドラル』より抜粋)

巴里で暮らしたことなどない私ですが、帰省することもできず、安下宿で汗だくになりながら昼をやり過ごし、夕飯だけようやく外に出る留学生のわびしさが身に迫ります。遠藤周作の作品には、こうした疑似体験というべき思いになるものが数多くあります。

さて、そんな主人公が、偶然、知り合ったひとりの学生。何でもチェコの出身で、霊媒師のもとへ行くところだといいます。暇をもてあましていた主人公は、好奇心に勝てず、留学生についていくことにするのですが……。

オカルト色をまぶした推理小説のようなストーリー運びを楽しんでいると、いきなり突きつけられる唖然とする結末。なるほど短編小説とはこういう風に書くものなのかと、驚きつつ、うなりました。読んでしばらくした今もなお、私は巴里の霊媒師に取り憑かれているような気持ちから抜け出せずにいます。

遠藤周作ファンにはもちろん読んでいただきたい短編集ですが、もし、今まで遠藤作品を読んだことがない方がいたら、『秋のカテドラル』から始めてみてはいかがでしょう。遠藤周作の若き日々が色濃く反映されていて、新鮮さを感じる1冊ですから、最初に触れるのにふさわしいと思います。

【書籍紹介】

秋のカテドラル

著者:遠藤周作

発行:河出書房新社

『海と毒薬』『沈黙』につながる秘められた幻の短篇、初の単行本化!瑞々しい筆致で描かれた、若き日の秀作。