広島県・尾道の浄土寺で3月末に行われた10万円超のディナーイベント、DINING OUT(ダイニングアウト)のレポート後編です。後半では、総合プロデューサーの大類知樹に話を聞き、DINING OUTの企画意図と地方活性化に必要なものなどを語ってもらいました。

前編はコチラ

重要文化財の厨房で史上最高のごはんをいただく

話は前後しますが、コースのなかで強く印象に残ったのが、「海おこ」「山おこ」の前に提供されたお米でした。やさしくふくよかな甘みがあり、おかずがいらないほどの美味。ハリがあってほのかな煙の香ばしさを感じます。こちらは、かまどが並ぶ重要文化財の庫裏(寺院の厨房)に移動して、炊きたてをいただきました。こうしたイベントひとつ取っても、DINING OUTというものがどれほどサービス精神が旺盛で、また、いかに「体験」を重視しているかがわかります。

造船の町の名残を示す特別仕様のエプロンに注目!

ちなみに、いままでの写真で、渥美シェフやスタッフが同じエプロンを着けているのをお気づきになりましたでしょうか。こちらのエプロンは、DINING OUTの特別仕様で、かつて造船の町として栄えた尾道の名残りを示す「帆布(はんぷ)」を使っています。制作は、尾道の対岸の向島にある「立花テキスタイル研究所」。こうした地域の素材と人材、産業を生かし、積極的に取り入れていくのもDINING OUTの特徴のひとつです。

たとえば、過去に行われた佐渡の回では、清水寺(せいすいじ)という地元でもあまり知られていない寺にスポットを当て、大分県竹田市の回では、かつて難攻不落と呼ばれた岡城の跡地をディナーの舞台に活用。観光資源として光を当てた例もあります。

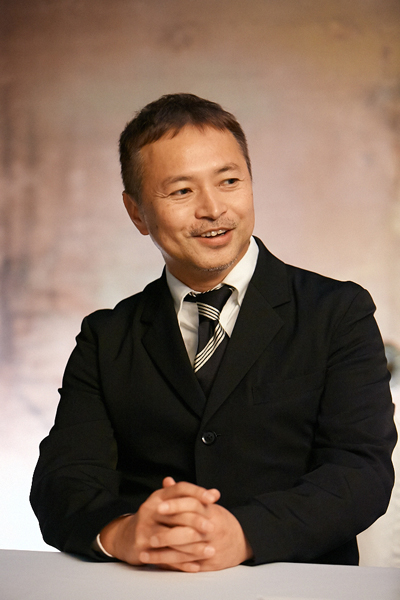

その手腕を見込まれ、いまは多くの自治体からDINING OUT招致のオファーが殺到しているとか。ちょっとわき道に逸れますが、地方活性化の秘訣も気になる部分。DINING OUTの概要も含めて、総合プロデューサーの大類知樹(おおるい・ともき)氏に聞いてみましょう。

「東京の冷凍マグロが佐渡で出る」状況を変えたかった

――まずは、DINING OUTの着想を教えて下さい。

大類 最初にDINING OUTを立ち上げたのは、佐渡。佐渡で1泊2日のツアーをやるとなると、通常は1万5000円以下が相場です。ただし、これだとコスト面で地元の食材は使えないから、「東京から来た冷凍マグロを佐渡で出す」といったおかしなことになる。それが、いまの日本の観光の実態です。これに対し、付加価値をつけて、1泊2日を10万円で売れるものを作ることができれば、食材は全部地元でまかなえるし、お客さんにも喜んでもらえる。DINING OUTは、そういったところからの発想です。

レクサスの協賛がなければひとり100万円がかかる!?

――価格を考えると、来る人が限られますね。

大類 ただ、いままで参加したお客さまのなかで、「高い」といった人は一人もいない。逆に「安い」といわれたことはありますけどね。実際、今回はレクサスさんに協賛いただいていますが、それがなければひとり10万円ではまったくカバーできません。チケット代だけで成立させようとすると、ひとり100万円くらいはかかってしまいます。いちばんトクをしているのは、参加しているお客さま。お客さま30人のために、それこそ100人以上のスタッフが稼動しているわけですから。

――DINING OUTは今回で8回目ということですが、反響はいかがですか?

大類 回を追うごとに大きくなっていて、チケットの売れ行きも今回が一番早い。発売から2日でチケットが完売しました。認知度は確実に上がってきていますね。

地方活性化には地元の皆さんのプライドが必要

――DINING OUTは、地方活性化の立役者としても注目を集めていますが、その実現にもっとも必要なものとは何ですか?

大類 地元の人たちが、自分たちの土地にプライドを持つこと。これに限ります。DINING OUTでは、そのきっかけ作りをもっとも強く意識しています。今回も、地元の人たちに「フュージョン」というテーマを十分にご理解いただいたうえで、一緒に準備をしてきました。やがて地元の皆さんも「こうしたほうがいいんじゃない?」「ああしたらどう?」と積極的にいってくれるようになりますし、アレックス・カーさん(本イベントのホストで、東洋文化研究家)の解説に触れ、いかに自分たちの土地が素晴らしいか、あらためて認識してくれるようになるんです。

地元の魅力は「日常」だけに現地の人は気づきにくい

――「地元の素晴らしさ」は、現地の人だけでは気づけないものなのでしょうか?

大類 地元の皆さんからしたら「日常」なので、なかなか難しいのかもしれません。だから、僕らみたいな外部の風を入れることも、ときには必要です。例えば、帆布のエプロン。昔、尾道で盛んだった帆布の製造も、いまはほんのわずかです。ぼくらはそういう産業に敬意を表して今回コラボしたんですが、地元の皆さんもそんな産業があることを身近に感じていなくて。それを、外部の目線で「こんなカッコイイのが作れるんですよ!」と提案し、それを着た地元スタッフの方が、お客さんに「カッコいいね!」といわれると、自分たちのプライドになっていく。こうしたことを積み重ねて、最終的には地元の人が「自分たちの土地ってスゴイ!」と、心から思ってくれることを目指しています。

人を驚かせずにはいられないプロデューサーの性を見た!

――大類さん自身は、このプロジェクトをやっていて何を感じますか?

大類 やっているときは大変ですけど、基本は楽しいかな。知らないことがどんどん増えてくし、「ここでやるんだったら、こうやったら面白いな」「この人とだったらこうしたらどうかな」と考えるのは楽しいです。ただ、それなりのお金は動いているし、6~7回来ていただいている人もいますから、その期待を超えなきゃならないプレッシャーはある。眠れなくなることもありますよ。でも、本番が終わるとみんな忘れちゃう。いいことしかなかったかのように、脳がリセットされちゃうんですよね。

最後に、そういって笑った大類氏。筆者は、そんな彼から“プロデューサー魂”のようなものを感じました。もちろん、地方活性化への念は人一倍強いのでしょうが、それとは別に、自分のアンテナで面白いことを見つけ、演出し、人を驚かせたい。どんな苦労があっても、その快楽には抗えない。そんなプロデューサーの性(さが)を感じました。

レクサスは協賛することでどんなメリットを得ているのか?

さて、また話は戻りますが、大類氏の話のなかで、気になる部分がひとつ。「今回はレクサスさんに協賛いただいていますが、それがなければチケットは100万円」とお話しした部分です。「レクサス」とはもちろん、トヨタが世界に誇る高級車のブランド。ただ、それだけの投資に見合うものを得ているのでしょうか? レクサスのプロジェクトゼネラルマネージャー、沖野和雄氏にうかがいました。

――DINING OUTをサポートしている理由とは何でしょうか?

沖野 日本発のラグジュアリーブランドとして、日本の実力を再発見し、世に発信することはレクサスとしてやるべきことだと判断したから。個人的にもやりたかったことでした。

――沖野さん自身は、DINING OUTのどのような点に魅力を感じていますか?

沖野 シェフの方のクリエイティビティが本当に凄い。毎回、驚きと感動に満ちていて、これこそがレクサスが提唱する“AMAZING IN MOTION”そのものだと。それも、半年から1年かけて準備したものが、2~3日であっという間に終わってしまう。その一瞬の輝き、はかなさ、美しさ。それこそがラグジュアリーなんだな、とつくづく思うんです。

「センスがいい」などイメージ面でのメリットが大きい

――DINING OUTとレクサスの客層は、ある程度一致していると考えてよろしいでしょうか?

沖野 それはあると思います。極めてハイセンスな活動ですし、それを理解していただいている人にこそ、我々のクルマに乗っていただきたい。

――レクサスというブランドにとって、本イベントを行うメリットは?

沖野 イメージの面でのメリットが大きいですね。大々的に宣伝したわけではないんですが、クチコミでみなさんに気づいていただいていて。いままでレクサスは、「社長が乗る黒塗りのクルマ」というイメージがありましたが、DINING OUTに協賛したことで、「センスがいいブランド」とのイメージをいただけるようになりました。思った以上に認知度が上がっていて、その影響力に驚いているところです。

実際、DINING OUTの話から始まって、「次回の買い替えは検討したい」となる方もあるようで、沖野氏自身も、“あのDINING OUTを手掛けた人”として認識されることも増えたようです。大類氏は地方の発掘に注力し、沖野氏のレクサスは、イメージ向上と優良な顧客名簿を得る。その点で、両者はWin-Winの良好な関係にあるようです。

そして、本イベントが地方の歴史、人、産業に光を当て、新たな食の形を示すことで、文化の底上げに貢献していることは疑いようもない事実。大類、沖野両氏には、すべての地方が輝くその日まで、末永くDINING OUTを続けていただきたいですね。

長くなりました。それでは、料理に戻りましょう。

幸せな時間を過ごし最後には混乱が残った

ディナーは終盤へ。夜が更けていくにつれて、冷え込みが厳しくなってきました。ディナーの会場と屋外を隔てるものは何もなく、冷たい夜気が流れこんできます。そんなかで頂くのは、緑茶と軽くあぶったレモン。組み合わせの妙も楽しめるとともに、口中が完全にリセットされ、メインディッシュを受け入れる態勢が整いました。

メインを手掛けたのは、フレンチシェフの渥美創太氏。軍鶏の肉は極めて柔らかく、まろやかな古酒の燗にゆるゆると溶け合っていきます。ラストのデザートは、今回参加したなかで唯一の女性、中村樹里子氏が担当。筆者はふだんそれほど甘いものを欲しないのですが、特にマスカルポーネを使ったデザートは、いつまでも食べていたい味でした。軽やかな食感、追いかけて来るほのかな香りが心地よく、日本酒の吟醸香と引き合って幸せな時間を提供してくれました。

以上をもってコースは終了。私にとって最初で最後であろう、DINING OUTが終わったのです。

尾道から東京に帰った筆者は、同僚に「どうだった?」と聞かれ、「まあ良かったよ」とあいまいに答えました。「楽しかった」「おいしかった」「寒かった」。そう答えても良かったのですが、どれも違うような気がしたからです。近いものを挙げるとすれば、「混乱」に近い感覚でしょうか。この感覚は、1か月経ったいまでも消えていません。今後も、あれは何だったのだろう、と折あるごとに思い返すのでしょう。DINING OUTとは、そんな体験だったのです。(了)

【URL】

DINING OUT http://www.diningout.jp/

前編はコチラ