Vol.137-1

本連載では、ジャーナリスト・西田宗千佳氏がデジタル業界の最新動向をレポートする。今回のテーマは開発が進む「画像生成AI」。Photoshopで有名なアドビもビジネス化に取り組んでいるが、現段階での課題と運用法について探る。

今月の注目アイテム

Adobe

Firefly

月額無料(毎月25点までの生成クレジットを利用可能)

ビジネス化へのカギは目的に合う画像の生成

2023年は生成AIの年だった。検索や翻訳で生成AIを使うのは一気に当たり前のことになり、各社のサービス開発競争も続いている。

文章と同様に一般化したのが「画像生成AI」だ。2022年には専用サービスが立ち上がって注目されたが、現在はChatGPTやMicrosoft Copilot、Geminiなど主要なサービスには画像生成も組み込まれるようになっている。

IT大手のなかでも、画像生成AIのビジネス活用に積極的なのがアドビだ。アドビといえば、多くの人がPhotoshopなどを思い出すだろう。2023年3月に画像生成AI「Firefly」を発表、同5月にはPhotoshopへの統合も果たした。

アドビによれば、Fireflyは1年で65億枚の画像を生成したという。ただ、世の中に生成AIで描かれた画像があふれているかと聞かれれば、「まだ限定的」というところだろう。

画像生成AIは大きな可能性を持っているが、その是非について議論が続いている。

そのためアドビはいち早く「学習コンテンツの権利処理」に着目。Fireflyの学習に使う画像を「権利処理されたもの」に限定することで、ビジネスにおいても使いやすい画像を作れることを打ち出していた。

それだけではまだ使いづらい。

課題のひとつとなるのが「目的にあった画像だけを出す」という点だ。たとえば広告で使うなら、商品やロゴを正確に扱う必要がある。また、その背景となる画像についても、広告キャンペーンの目的や、自社で定めるルールに合わせる必要がある。

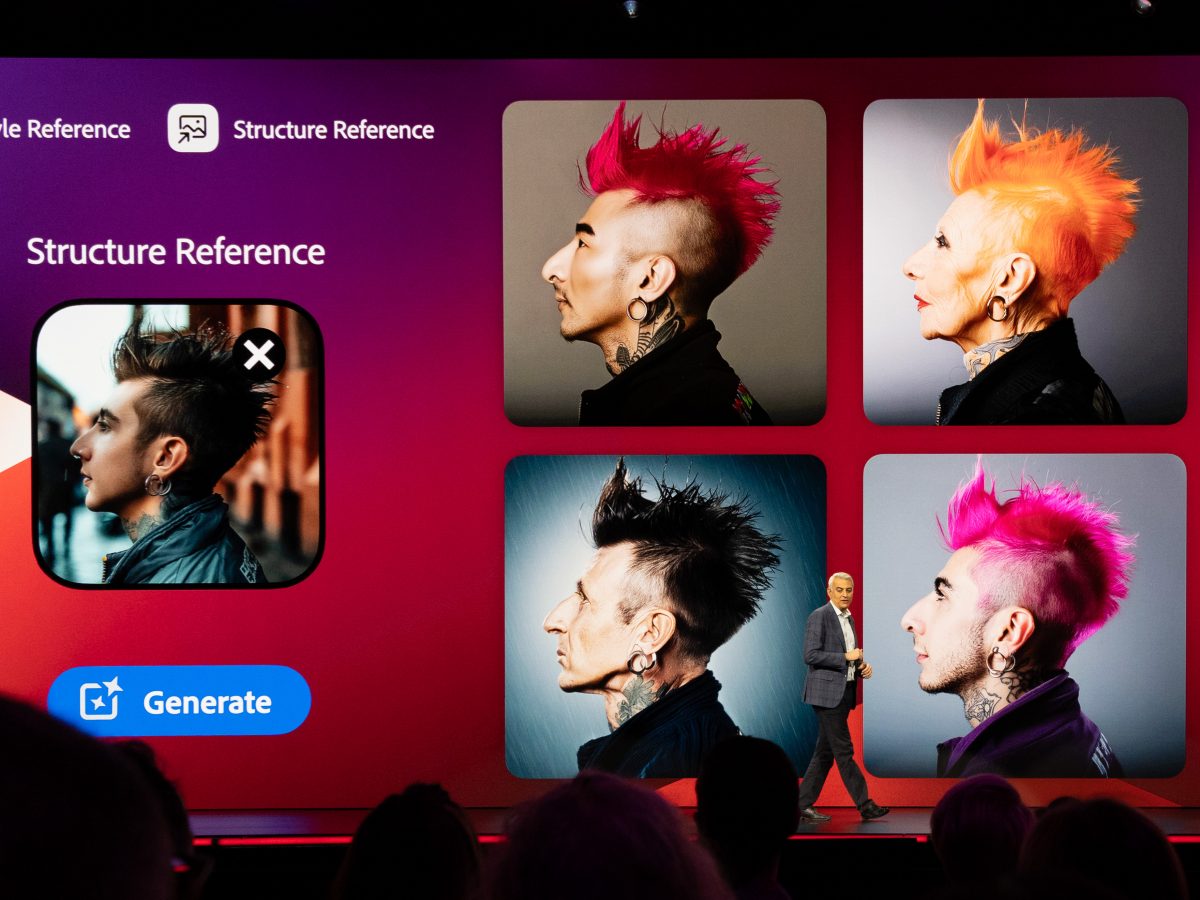

そこでアドビは、Fireflyに「カスタムモデル」と「構成参照」という機能を搭載した。

技術の進化だけでなく使われ方が重要になる

カスタムモデルは、企業のロゴや商品デザイン、画像の運用ルールなどを定め、できるだけその企業の目的に合った画像だけを生成する機能。構成参照は、与えた画像のデザインに近い画像だけを生成する機能だ。これらの機能を組み合わせると、「自社のロゴや製品画像を軸に、紙にペンで描いたラフから、広告に使う画像を何枚も自動生成」といったことが可能になる。

ただ、こうした新技術があったとしても、生成AIが作るコンテンツをビジネスに使うには、かなりの注意が必要だ。正しいものか、不適切な内容が含まれないかを人間側が精査する必要がある。そのためアドビは制作ツールの「GenStudio」も同時に発表している。

生成AIもそろそろ、技術だけでなく「ビジネスにおいてどう使うか」が注目されるタイミングだ。生成AIの運用にはコストがかかるので、収益化も進めないと厳しい。アドビのようにサービスを提供する側も、そしてそれを使ってビジネスをする側も、悠長に構えてはいられない。いかに仕事で使うかを考え、そのためのサービス提供を競うフェーズに入ったと考えるべきだろう。

では生成AI、なかでも画像をビジネスに使うにはどんな点に注意する必要があるのだろうか? ビジネスにおける活用にはどんな技術やルールが必要になってくるのだろうか? そのあたりは次回以降で解説していくことにしよう。

週刊GetNavi、バックナンバーはこちら