提供:宝酒造株式会社

2024年12月に、日本の「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録されました。“日本の伝統的なお酒”の代表格といえば「日本酒」と「焼酎」。近年では世界的な知名度も高まりつつあります。そこで、今回は日本在住の外国人お二人に、この二大「和酒」をテーマに、「居酒屋 大将 西日暮里店(東京都荒川区)」で話を聞きました。

●ガイル・デルヘイ(左)/ベルギー出身。日本人女性との結婚を機に移住し、10年目を迎える。VFXやCGを用いたアートディレクションなどを行うワイルドチャイルド社の創立者で、ロンドンでファッションカメラマンとして活躍していた経歴も。好きなお酒はビールで、濃厚なタイプや辛口を好む。

●フロリアン・フレイタグ(右)/フランス出身。同じく日本人女性との結婚を機に移住し、現在で8年目。ガイルさんと共同でワイルドチャイルド社を創立し、クリエイティブ・プロデューサーも担当。好きなお酒はワインで、特にフルーティーな辛口が好み。

【関連記事】

「昼飲み・お通し・ボトルキープ」在日外国人が「居酒屋」文化に触れる噺

精米歩合や醸造法で変わる、日本酒の多様な味わい

まずは簡単に「清酒」の解説をします。清酒とは、米・米麹・水を主な原料として発酵させて濾(こ)した酒のことを指します。そのうえで、原料米が日本産であり、日本国内で醸造された清酒が「日本酒」と定義されます。

日本酒の歴史は古く、最古の記録は奈良時代の716(霊亀2)年に編纂された『播磨国風土記』だとされています。 そこには、米麹で造った酒を奉納したという記述があり、日本酒が農耕儀礼や祭りをはじめ神事と深くかかわってきたことがわかります。

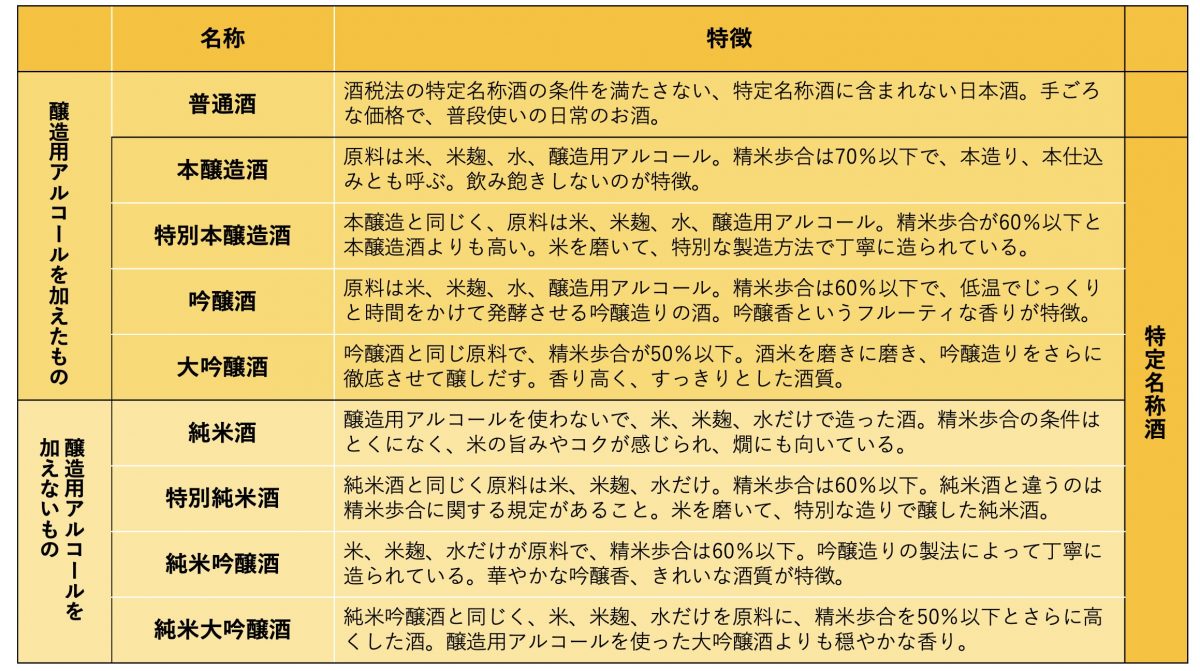

日本酒の味わいは、原材料の個性はもちろん、製法の違いによっても千差万別。代表的な分類には、米の削り具合を示す「精米歩合」と醸造用アルコールの有無によるものがあり、それらによって「純米」「本醸造」「吟醸」「大吟醸」 などにわかれます。

【関連記事】

【日本酒を知る】白壁蔵①:今更聞けない、日本酒の基本の噺

【日本酒を知る】辛口・甘口など日本酒の味わいや香りの噺

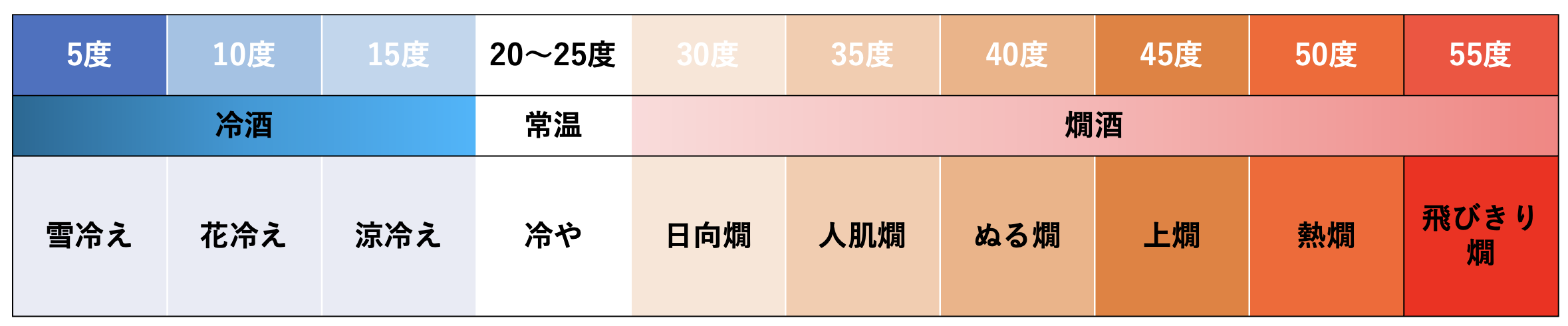

温度によって変わる日本酒の呼び名

「精米歩合」と「醸造用アルコールの有無」による分類のほか、日本酒は、温度帯によって呼び名が変わるのも特徴。5度の「雪冷え」から、55度の「飛びきり燗」まで、10段階の呼称があり、「飲みごろ温度」などがパッケージに記載されている商品もあります。

【関連記事】

【日本酒を知る】温度帯によって独特の呼び名がある噺

松竹梅「豪快」を冷やと熱燗で飲み比べてみる

ガイルさんとフロリアンさんは燗酒を飲んだことはあるものの、ふだんは冷酒を好んで飲むとのこと。今回は、燗酒にも適した酒質の松竹梅「豪快」をテイスティングしてもらい、感想などを聞きました。

――温度を変えて飲み比べてみて、香りや味わいはどう違いますか?

フロリアン 冷やはキリッとした口当たりで、香りは優美。味はシャープで余韻はすっきりしています。一方、熱燗は口当たりがまろやかになり、香りは豊か。味わいは柔らかみが増して、余韻もふくよかで長めに感じます。

ガイル 私もほぼ同じ印象です。ご飯と似ている気がしますね。冷たいご飯をレンジで温めると、香りが立つように。温かいと甘味やまろやかなニュアンスが強くなるというか、ポテンシャルが花開くイメージもあります。立ちのぼる湯気の効果もあると思いますし。

――あらためてじっくり飲み比べてみて、印象の変化などはありますか?

フロリアン 暖かい季節はやっぱり冷酒が好みですけど、冬は燗酒もいいですね!

ガイル 想像以上に味の違いを感じました。これは面白いですし、秋ぐらいの温度ならぬる燗、冬は熱燗と、季節に応じて嗜むとより楽しさが増すとも思います。

――料理とのペアリングは、燗酒になると変わりますか?

ガイル 基本的には変わらないですけど、温かい料理には燗酒がより合うと思います。煮込みとか、おでんとかね。

フロリアン 確かに。焼鳥とか、ダシの効いた鍋や湯豆腐などもすごくマッチするんじゃないでしょうか。

初めての日本酒の印象

――ちなみに、お二人の日本酒の第一印象は?

ガイル 初めて飲んだのは2005年のロンドンです。フルーティーかつフレッシュで、味もアルコール感も想像以上にしっかりしていると思いました。

フロリアン 私は、2010年ごろにパリで初めて飲みました。ドライな白ワインを思わせる味わいだと感じましたね。ベースがお米なのに、果実味あふれるフルーティーなフレーバー。それに、辛口ですっきりとしたテイストにも驚かされました。来日してからは積極的に飲むようになりました。

――日本酒のどこに魅力を感じますか?

ガイル 一番の魅力は、日本の料理にすごく合うことですね。特に刺身や寿司をはじめとする海鮮料理とか、ダシの効いた繊細な料理にはベストマッチ。

フロリアン フランスでいう「テロワール」のように、地理的な親和性や食文化とのマッチングがそのまま、和食と日本酒とのマリアージュにつながっているのだと思います。

ガイル 私もそう思います。きっと、ポイントはお米(ライス)なんでしょうね。欧米では日本酒のことを、ライスワインとも呼ぶこともあるんですよ。日本人はお米に長年親しんできたからこそ、魅力の引き出し方を熟知している。だから、日本酒もあれだけ多彩な味があるのではないでしょうか。

フロリアン 酵母のことはよくわかりませんが、日本のおいしいお米と、クリアな軟水のお水があるからこそ、あれだけ清らかな味が生み出されるんだなと、納得できます。日本酒のおいしさは、日本のテロワールや、日本人の丁寧なものづくりの精神をよく表したお酒だと思います。

――数年暮らして日本酒も嗜んできたなか、どんな味が好きになりましたか?

ガイル ほかのお酒でもそうですけど、甘口より辛口が好きです。それとフルーティーな要素も大切。あとは、アルコール度数は高くても、クリアですっきり飲みやすいタイプが好きですね。

フロリアン 私も辛口派。なかでも、料理とよく合う食中酒タイプが好きですね。シャンパーニュみたいなスパークリングタイプもいいけど、飲み続けるならスティル(ノンスパークリング)が好みです。酸味がほどよく、フルーティーな味が好みです。

――食中酒の話が出ましたが、具体的にはどんな料理が合うと思いますか?

フロリアン やっぱり魚。焼くならホッケがいちばんお気に入りです。刺身ならなんでも合いますね。

ガイル 刺身と寿司は間違いないですね。あっさりした野菜料理も合うと思います。あとは私の好物、タコワサ!

――日本酒と、他のお酒との違いはどこにあると感じますか?

ガイル デリケートなところかな。お米の甘みを引き出しつつ、繊細で透明感のある味わいは日本酒ならではだと思います。

フロリアン 白ワインに近い印象もありますが、日本酒は温めて飲むこともあるじゃないですか。それに、季節を問わず燗酒を好む人もいますよね。これはひとつの違いかな。ホットワインは一般的に赤ワインで、飲むのは基本的に冬ですからね。

【関連記事】

冬に最適! 自宅でじっくり燗酒を楽しむ噺

日本独自の蒸留酒「焼酎」の定義とルーツ

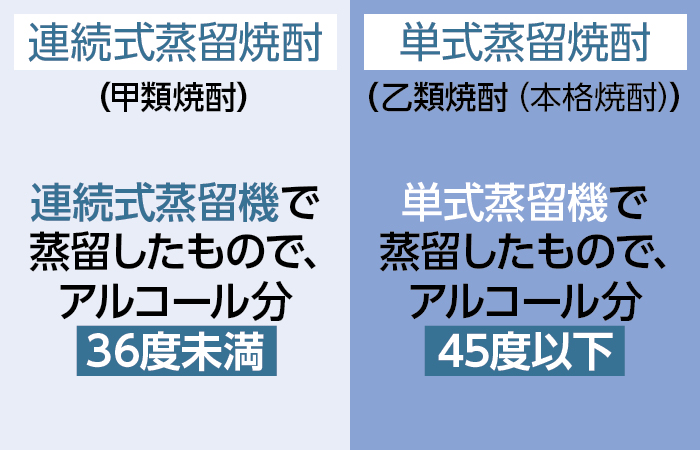

次は「焼酎」について。焼酎は数ある蒸留酒のひとつであり、日本の定義では連続式蒸留機で蒸留したアルコール分36度未満、または連続式蒸留機以外で蒸留したものでアルコール分45度以下であり、なおかつウイスキー、ブランデー、ウオッカ、ラム、ジンなどに該当しない蒸留酒のことをいいます。また、麹を使って糖化や発酵を行うことも焼酎づくりのポイントです。

蒸留酒は14~15世紀に大陸から日本に伝わったとされ、焼酎が生まれたのは戦国時代(室町時代後半)だと言われます。現存する最古の記録は1559(永禄2)年。鹿児島県伊佐市の郡山八幡神社に残っている、焼酎に関する落書きです。

製造時に使用する蒸留機などの違いで、大きく「単式蒸留焼酎(乙類焼酎または本格焼酎)」と「連続式蒸留焼酎(甲類焼酎)」に2分され、また、両者を混ぜた「混和焼酎」もあります。

本格焼酎は原材料の風味が豊かで個性的な一方、甲類焼酎はクリアで割り材などに適しているというのが一般論。混和焼酎は、双方の特徴を併せもっていると言えるでしょう。

甲類焼酎と本格焼酎の飲み比べに挑戦

お酒好きなガイルさんとフロリアンさんは、焼酎に関しても飲んだ経験はあり。今回は、本格焼酎は全量芋焼酎「一刻者(いっこもん)」を、甲類焼酎は樽貯蔵熟成酒を3%使用した「極上〈宝焼酎〉」を、それぞれストレートと炭酸割りでテイスティングしてもらいました。

――2人はこれまで、どんな飲み方で焼酎を味わってきましたか?

フロリアン いくつか試したなかで好きなのは、お茶割りです。本格焼酎なら、芋焼酎の水割りが好きですね。

ガイル 私は本格焼酎なら麦焼酎をロックで。甲類は、ウーロン茶割りや緑茶割りが好きです。

――今回「一刻者」と「極上〈宝焼酎〉」をストレートで味わった感想は?

フロリアン どちらも、味はホワイトブランデーやグラッパに似ている印象です。ストレートで飲むなら、香りが豊かな「一刻者」が好みですね。「極上〈宝焼酎〉」は、よりピュアな味で、私は割って飲みたいタイプです。

ガイル そうですね。でも、どちらもベースのアルコール度数は高めなので、ストレートやロックでいくなら、食事の前や後にキュッと飲みたい味です。

――では、いわゆるプレーンチューハイである炭酸割りはどうですか?

フロリアン やっぱり、こうして割るとガツンとしたお酒感が抑えられ、ゴクッと飲みたくなりますね。料理にも幅広く合いますよ。「一刻者」は香りが広がり、ほんのり甘みを感じます。「極上〈宝焼酎〉」は繊細な風味ですが、だからこそ和食にはすごく合いそう。

ガイル うん。「一刻者」は素材の風味が生きてるから、プレーンな割り方でいいと思いますけど、「極上〈宝焼酎〉」はカクテルなどのベースしたいです。お茶割りとか、ジンジャーエール割りとかね。

フロリアン 私は、「極上〈宝焼酎〉」炭酸割りにはレモンを入れたいです。もう少しアクセントがほしいですね。

ガイル 私は、慣れ親しんだウーロン茶割りで飲みたくなりました。「極上〈宝焼酎〉」はカスタマイズの幅が広いと思うので、それぞれの好みによって割るといいんじゃないかな。

焼酎はパーティーに向いているお酒?

――焼酎は、どんな料理に合うと思いますか?

ガイル 銘柄や、割り方によっても変わります。炭酸割りなら、「一刻者」は焼鳥やポテトサラダとか、ちょっと濃い味のおつまみ。「極上〈宝焼酎〉」は、もっとあっさりした料理でも合うと思います。刺身や寿司とかね。

フロリアン そうそう。割り方によってフードとの相性は変わるんだけど、カクテルのベースみたいに自由度が高いから、焼酎はパーティーにも向いていると思います。炭酸割りに合わせるなら、例えばクラッカーやポテトチップスみたいなスナック。ストレートやロックで飲むなら、チョコレートやレーズンバターみたいな濃い味に合わせたいです。

――日本酒と焼酎とを比べると、味の違いや感想はどうですか?

フロリアン 日本酒がワインに近いお酒だとしたら、焼酎はブランデーのような印象ですかね。焼酎は割り方によりますが、どちらも料理に合うお酒だと思います。なかでも、より魚料理に合うのは日本酒で、相性が幅広いのが焼酎かなと、あらためて感じました。

ガイル 日本酒のほうがより繊細な風味で、フレッシュなイメージ。でも、アルコール度数によるかもしれません。割り方によって、例えばプレーンなチューハイもすごく繊細な味わいだと思いました。合わせる料理や、気分によって選びたいですね。

――日本酒のように、焼酎が世界的なお酒になるためには何が必要だと思いますか?

フロリアン 焼酎のおいしさと、料理にもマッチすることを伝えるクールな広告キャンペーンが近道かな。あとは、もっともっと飲んでもらうこと。例えば、訪日外国人にどんどん焼酎を飲んでもらうアプローチが効果的だと思います。

ガイル やっぱり、認知と飲用体験を広げて行くことでしょう。それに、日本には個性的でミキサブルな焼酎というお酒もある、という強いメッセージを打ち出せば、情報感度の高い人から広まっていくと思いますよ。

冒頭でユネスコ無形文化遺産に触れましたが、さかのぼること2013年には「和食」が登録され、海外でも和食の人気が高まりました。今後、日本酒と焼酎も、より“グローバルな酒”として広まっていくのではないでしょうか。

<取材協力>

居酒屋 大将 西日暮里店

住所:東京都荒川区西日暮里5-15-8 今井ビル1F

営業時間:16:30~24:00、日曜祝日15:00~22:30

定休日:なし

※価格はすべて税込みです

取材・文/中山秀明 撮影/鈴木謙介

記事に登場した商品の紹介はこちら▼

・松竹梅「豪快」

https://www.takarashuzo.co.jp/products/seishu/gokair/

・極上〈宝焼酎〉

https://www.takarashuzo.co.jp/products/shochu/takarashochu/gokujo/

・一刻者

https://www.ikkomon.jp/

【関連記事】

「昼飲み・お通し・ボトルキープ」在日外国人が「居酒屋」文化に触れる噺

「日本酒を知る」シリーズ

・【日本酒を知る】白壁蔵①:今更聞けない、日本酒の基本の噺

・【日本酒を知る】白壁蔵②:知っていたら自慢できる?日本酒造りの噺

日本酒を楽しめる噺

・夏はひんやり“日本酒ロック”の噺

・江戸時代のお酒事情の噺

・秋に円熟する日本酒「秋あがり」と灘の名水の噺

・自然と人の努力が生んだ、酒造好適米・山田錦の噺

【意外と知らない焼酎の噺】シリーズ

【意外と知らない焼酎の噺01】「焼酎って何?」その定義やルーツをお酒の専門家に聞く噺

【意外と知らない焼酎の噺02】「甲類焼酎の製造方法」を工場で学ぶ噺

【意外と知らない焼酎の噺03】いろんな「甲類焼酎」を飲み比べて味わいの違いを実感する噺

【意外と知らない焼酎の噺04】芋焼酎のつくり方を知り、味わいを楽しむ噺

【意外と知らない焼酎の噺05】麦焼酎の歴史とつくりを知り、味わいを楽しむ噺

【意外と知らない焼酎の噺06】焼酎の味わいを決める「樽貯蔵熟成酒」について宮崎・高鍋で学ぶ噺

【意外と知らない焼酎の噺07】「チューハイ」ってどんなお酒? その歴史や魅力を深掘りする噺

【意外と知らない焼酎の噺08】ホッピーミーナが語る! 焼酎のベストパートナー「ホッピー」の噺

【意外と知らない焼酎の噺09】レモンサワー発祥の店「もつ焼き ばん」で語る、焼酎「割り材」の噺

【意外と知らない焼酎の噺10】一子相伝で受け継がれる“幻”の割り材「ホイス」の噺

【意外と知らない焼酎の噺11】東京生まれ、 大衆酒場で人気の個性派割り材「バイスサワー」の噺

【意外と知らない焼酎の噺12】「強炭酸チューハイ」をつくるディスペンサーの秘密に迫る噺

【意外と知らない焼酎の噺13】「お茶割り」のプロに聞く「焼酎×お茶」組み合わせの妙を楽しむ噺

【意外と知らない焼酎の噺14】焼酎の奥深さを再確認! 倉嶋紀和子が改めて甲類焼酎を飲み比べる噺

【意外と知らない焼酎の噺15】倉嶋紀和子オススメ「焼酎の美味しい飲み方」と“オリジナルチューハイ”の噺