たじみ電力「働こCAR」システム(岐阜県多治見市)

2016年4月の電力自由化に伴い、新電力の名で、さまざまな事業サービスが行われるようになっている。今回、紹介する岐阜県多治見市の企業が始めた事業は、その名も「働こCAR」。太陽光発電とEV車(電気自動車)のカーレンタル事業を絡めた、ざん新な事業内容となっている。

このサービス、地元企業の人材募集にも役立つシステムだと言うのだから興味深い。注目が集まる新時代のビジネスに迫ってみた。

【関連記事】

大型バスにも自動運転の時代が到来!?「相鉄バス」実証実験レポート

【EV車を活かす①】1軒の電気工事店がいま注目を浴びている!

岐阜県多治見市、県道66号線沿いに元ガソリンスタンドを利用した目を引く建物がある。屋根上には多治見市観光マスコットキャラクターの「うながっぱ」の巨大バルーンが付けられ、目印となっている。

この建物、株式会社エネファントの本社屋である。平成元年生まれと若い磯崎顕三さんが率いる。会社にエネと付くように太陽光発電システムの販売施工を主な業務としている、いわば電気工事店だ。このエネファント、電気工事店という枠に納まらず、「たじみ電力」という新電気事業にも乗り出している。

同社の事業の中でもユニークなのが「働こCAR」というEV車のカーレンタル事業。詳細は後述するとして、このユニークなシステムがいま注目を浴びている。多治見市が主催した「たじみビジネスプランコンテスト2018」では、「働こCAR」事業が見事に特別賞に輝いた(賞金100万円)。太陽光パネルなどの機器を同社に供給するパナソニックや、使われているEV車(リーフ)の製造元・日産自動車が、ともにいまこの新規事業に熱い視線を注いでいる。

さて、新電気事業、カーレンタル事業が、どのようにして人材募集に役立っているのか。さらにエネファントという会社にとって、どのような利点があるのか。同事業をホームページ等でざっとした見たものの、多治見を訪れるまでは、正直な話、筆者の頭の中ではまったく結びつかなかったのである。

【EV車を活かす②】岐阜県多治見市という都市の現状を整理する

エネファント社の事業は、多治見(たじみ)という土地の現状を考慮して発案されている。多治見という土地はどのようなところなのだろう。

下記の地図を見ていただきたい。岐阜県の東濃地方のちょうど入口に多治見市がある。玄関口となる多治見駅まで、中央本線の快速列車を利用すれば名古屋駅から約35分、普通列車で45分前後と近い。東海地方の中心となる名古屋の通勤圏にあたる。

とはいえ市内に走る鉄道路線は中央本線と太多線(たいたせん)のみ。多治見駅から市内の一部を路線バスが走るものの、やはりクルマが不可欠な街となっている。

多治見市は周囲を小高い山が取り囲む盆地の地形で、夏の暑さが厳しい。2007年には最高気温40.9度という観測史上、日本一の最高気温を記録した。その後に、日本一の座は他に譲ったものの、夏の暑さは相変わらずなのである。

古くから続く産業としては陶磁器「美濃焼」の産地として知られる。この陶磁器の技術を活かしたタイルの生産量は日本一とされている。市内には「多治見モザイクタイルミュージアム」といったタイル専門の美術館もあるほどだ。

人口は2019年10月1日現在で11万360人。2005年に11万7654人と人口はピークとなったが、その後は微減し続けている。

「岐阜県人口問題研究会」の報告では、「消滅可能性都市」として多治見市がリスト入りしている。消滅可能性都市とは全国の地方都市で問題視されている現象だ。20〜39歳の若年女性を「人口再生産力」と位置づけ、2010年から2040年までの間に20〜30代女性が5割以下に減少する自治体を「消滅可能性都市」としている。減少する理由として上げられているのは「県外への職業上、結婚等、学業上を理由として大きく転出超過する」傾向が強いためだとされる。

陶磁器やタイルの生産といった産業があるものの、一方で、日本の地方都市にありがちな、将来の憂いが伴う都市でもある。

多治見市では危機感を感じ、消滅可能性都市とならないために、できる限り、若者たちを地元の企業で採用し、若年齢層を維持することが必要としている。

ところが、多治見市内の企業は中小企業が多い。大企業志向が強い若者は県外の企業に目が向いてしまう。有効求人倍率にも、そうした傾向が顕著に現れている。隣の愛知県が1.94倍、東京都は1.76倍(2019年8月現在)という数値であるのに対して、多治見市の場合、2.33倍とかなり差が出てしまう。若い人材は欲しいのだが、なかなか集まらないという現実が伴う。

さらに多治見市の企業では1人あたりの採用費用の平均が100万円かかるとされている。このように、かなりの資金を人集めに投じても、それでもなかなか人が集まらない。

こうした背景を元に、エネファント社の「働こCAR」事業が企画された。

【EV車を活かす③】東濃弁「はたらこかぁ〜」が「働こCAR」に

2019年の4月から開始されたエネファント社の「働こCAR」事業。事業名は東濃弁の「はたらこかぁ〜」から生まれたそうだ。果たしてどのようなサービスなのだろう。

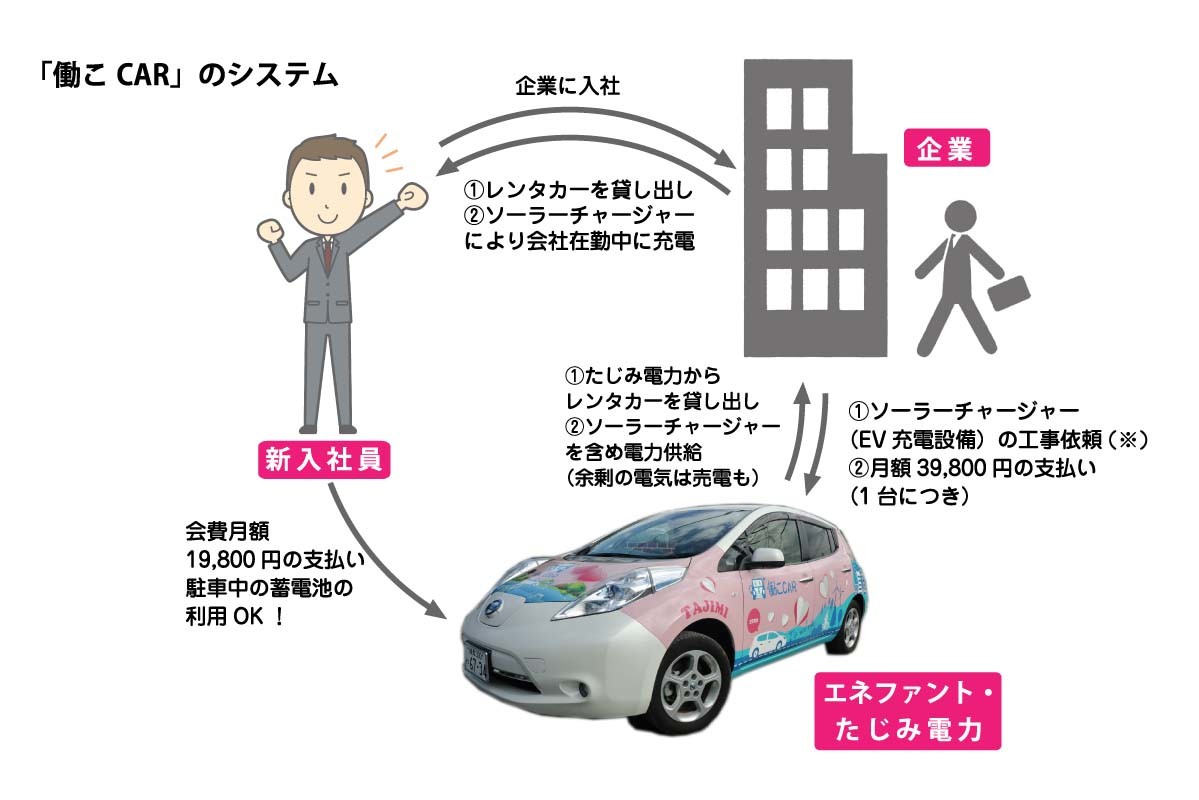

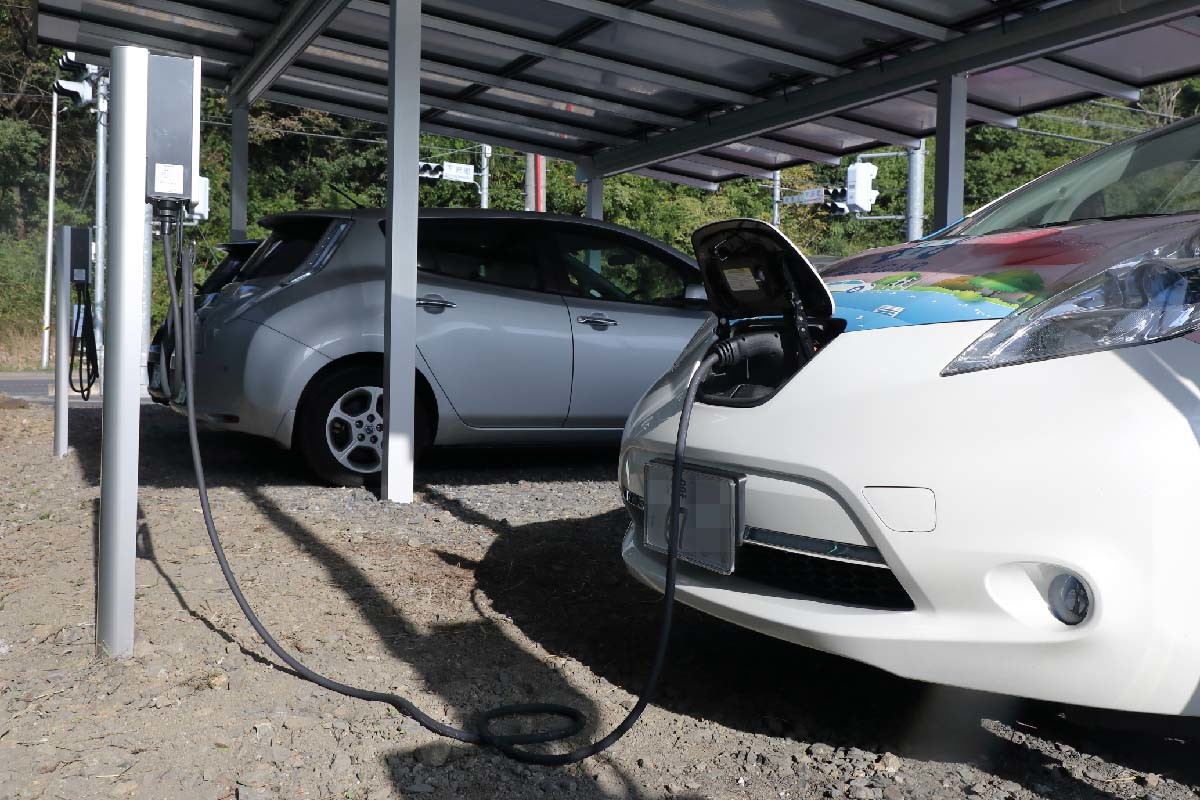

同事業を導入したい企業はまず、たじみ電力と契約、電気の供給を受ける(強制ではない)。さらにEV車充電設備とソーラーチャージャーの工事をエネファント社に依頼、設備を駐車場内に取り付ける。本来ならば費用はそれなりにかかるが、エネファント社では、取り付け工事料金を0円とした(※下記図内を参照)。

さらに企業は、エネファント社にEV車1台につきレンタカー代として月額3万9800円を支払う。EV車は新たに入社する29歳以下の社員向け用で、企業は採用条件の一つとして入社時にEV車を貸し出すことをPRする。

日産リーフが貸し出される新入社員は月額1万9800円の会費を払って乗ることができる。貸し出される車両の自動車保険はエネファント社が加入している。定期点検も同社が年4回行う。万が一のための事故にも万全対応、さらに点検もしっかり見てもらえると言うのだからありがたい。

次のようなオプションも有料で用意している。

一般的なマイカーでの通勤にかかる費用を考えてみよう。

所有するクルマを自ら購入するとなると経費はかなりのものになる。購入費(またはローン)、税金、保険料、整備費、高速料金、ガソリン車ならばガソリン代がかかる。オプションやスタッドレスタイヤまでとなると、新入社員の月々の給料が、かなり侵食されてしまうことは明らかである(クルマを所有するためには、初任給の4割以上の支出が必要という試算もある)。リース契約というクルマの利用方法もあるものの、月額均等払いにすればかなり高額になってしまう。

クルマが趣味、あるいは好きならば、こうした支出はやむを得ないと考えるだろう。しかし通勤用に必要という人の多くが重荷になっているのが実情だろう。

若い人たちのそんな心配が、それこそ消えてしまうのが、この「働こCAR」事業というわけだ。本人の負担が月額1万9800円ならば、それほど負担とならないだろうし、EVなのでガソリン代もかからない。会費を払って乗っているという意識があることから、大事に乗る気持ちも芽生えてくるだろう。ちなみに運転することになる新入社員が、通勤以外のレジャーにクルマを使うことも自由だ。

【EV車を活かす④】3者が共に利益を受けるシステム作り

同事業を取り入れると、導入する企業、新入社員、エネファント社それぞれにどのような利点があるのだろう。

まずは多治見という土地柄、クルマは移動手段として必需品だ。新入社員にとって、自由に使えるクルマが支給されることはありがたい。会社のEV車充電器を使えば、仕事をしている8時間でフル充電が可能となる。こうした恩恵が受けられれば、離職率も改善しそうだ。もしEV車を借りている社員が退職した場合でも、車両は返却が可能で、金額も日割り計算で算出される。

企業にとって、EV車充電設備とソーラーチャージャーの取り付けといった初期投資がかかる(基本10年契約が原則)。初期投資はかかるものの、新人1人の採用費用が平均100万円かかる現状では、クルマの貸与は人材募集の上で強力な武器となる。通常、レンタカーを会社が用意するとなると、最も安いコンパクトカーでも月額6万円前後はかかってしまう。同システムの場合に、市場価格よりも割安でクルマを借りることができる。また多治見の企業では、社員の交通費として5000円〜1万円を支給しているところが多い。こうした背景を考えると月額3万9800円という企業の支払いはそれほど大変な負担ではないように思える。

さらに取り付けたソーラーチャージャーが、企業にとって電気代を減らす武器にもなる。

「働こCAR」事業を行うエネファント社にとってどのような利点があるのだろう。レンタカービジネスだけならば、それほどの利点はないように思えるが。

まずはレンタルするEV車は中古車市場で出回っている状態の良い車両を、整備し直して使用している。

太陽光発電を中心とした自然エネルギーによって造られた電力の小売りを行うエネファント社。電気は30分単位で金額が変わるのだそうだ。電力需要が高まる真夏の昼間には、当然ながら電気が多く必要となる。

エネファント社は、駐車場内に設置したソーラーチャージャーによって得られた電気の管理を行う。さらにレンタルしたEV車は日中の仕事時間は充電設備のケーブルをつなげたままとなる。電気が余っている時にはEV車への充電を行う。電力需要が高まる時は逆に、EV車のバッテリーにためられた電気を、自家消費(企業内または、たじみ電力内で)する電気をまわす。

「働こCAR」事業は、たじみ電力という新電力会社の中、もしくは協力を得られた企業の中でEV車まで含めて電気を融通しあい、省エネコントロール、電気代の軽減に結びつけようという試みなのである。

【EV車を活かす⑤】今後、EV車の割合は確実に上がっていく

地球温暖化を防ぐべくCO2削減が最優先の課題となっている今日。化石燃料から精製されるガソリンの消費量を、より減らそうという動きは、確実に強まっていくであろう。中国のようにEVなどのエコカーの普及を“強化”する国策を打ち出す国さえ出てきている。

日本でもHV(ハイブリッド車)、PHV(プラグインハイブリッド車)、EV車、そしてFCV(燃料電池車)といったエコカーの割合は増えこそすれ、減ることはないであろう。エコカーには軽減税率が導入され、環境負荷の大きいクルマには税率を重くする動きも見られる。

そんな中で誕生した「働こCAR」事業の試み。すでに多治見市の企業の30社が導入を決め、また4人がすでにエネファント社が貸し出した日産リーフに乗っている。今年の4月からのプロジェクトなので、これから来期に向けて本格化していく、というところであろう。

プランニングした磯崎さんは、「来年度には30台を目標としたい」と話す。

太陽光発電とEV車を利用した市場の未来は広がりこそすれ、減ることは無いと予想される。例えば、カーシェアリングを見ても2030年には25%がEV車になると予想される。EV車が導入されるとなれば充電設備が必要になるわけで、太陽光発電を使えば、かなりの省力化につながる。

そうした例は多く企画され、実際の導入例も多々見られる。まさに太陽光発電とEVのドッキングは、未来に必要不可欠なシステムになりつつあると言えるだろう。

【EVを活かす⑥】個人ならばEV車&ソーラーをこんなに得する

さてこれまでは企業向けの事業だが、個人で太陽光発電を導入し、またEVを購入したら、どれくらいの節約効果があるのだろうか。

ちょうどエネファント社に訪れていた黒森学さん(37歳)の例を見てみよう。太陽光発電を利用するまで、自宅の電気代は月に2万8000円ほどかかっていたという。それが太陽光発電とV2H(Vehicle to Homeの略で、EV車等の電力を家庭用の電力供給源として利用すること、またはその機器)を導入後には3000円に激減した。ちなみに太陽光発電の技術は向上し、現在は1週間のうち1日、晴れれば家庭の電気使用量が十分にまかなえるとのことだった。

クルマはお父様とご自身が現在、日産のEV車を乗っている。ガソリン車に乗っていたころには月にガソリン代が2万円かかっていた。それが現在は、家庭では家電と同じように充電、外では日産の充電サービスを利用しているので、月に2000円で済んでしまう。

トータル4万8000円が、わずか5000円の出費に。さらに黒森さんが住んでいる愛知県ではクリーン化税制が導入されていて、2014年4月1日から5年間、新車新規登録時の月割分および翌年度から5年分、全額免除とされる。さらに太陽光発電は売電による利益も生み出す。

よって400万円ほど初期投資が必要だったが、ほぼ10年で回収できるのだそうだ。

多くの疑問を持ちつつ多治見を訪れた筆者ではあったが、こうした例を見てしまうと、改めてEV車および太陽光発電は時代を変えるパワーを秘めているように感じたのだった。

【ギャラリー】