推しが燃えた。

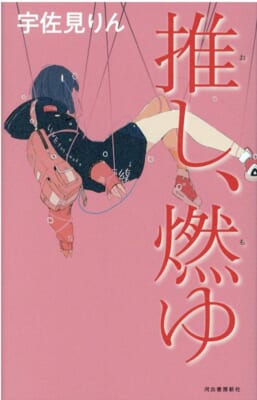

この上なく現代風で、かつインパクト大な一文から始まる『推し、燃ゆ』(宇佐見りん・著/河出書房新社・刊)は、いろいろな意味で私の心を鷲掴みした。

いつごろからだろうか、「推し」というワードが一般化してきたのは。推しとは、自分が応援しているアイドルやタレント、アニメやゲームのキャラクターのことだ。相手が二次元、三次元問わず使われる言葉である。

推しは自分の背骨である。

『推し、燃ゆ』の主人公・あかりは、周りの人が難なくこなしていることがうまくできず、生きづらさを感じている女子高生だ。学校でも家でもバイト先でも思うように立ち回れず、部屋も片付けられない、忘れてはいけないことを忘れてしまう、漢字や数式もなかなか覚えられない。学校の保健室で病院の受診を勧められ、ふたつほど診断名がついた。

そんなあかりは、アイドルグループのメンバー・上野真幸に出会い、心血を注いで推している。自分の背骨だと感じるくらい我が身の一部である推し。人生をかけて推しを推す。推しがいるから、この生きづらくマイナスばかり感じる人生が、少しだけプラスに転じる。

ある日、推しがファンを殴り、瞬く間に炎上した――というストーリー。冒頭の「推しが燃えた」である。

二度読んでみて、感じた想い。

この小説を、私はまるっと二度読み直した。一度目は、とにかく衝撃的すぎた。あかりが抱えるまるで靄がかかったような世界が、表現のひとつひとつが、なんだか生々しくてリアルで、でもちっとも共感できなくて、読んでいて苦しかった。読み終わってからも、モヤモヤしていた。

でも、もう一度読んでみようと思った。すると、一読目はあかりの苦しい想いばかりが目に入ったが、二度目は苦しみだけではない、さまざまな表現や描写がすっと入り込んできたから不思議だ。

筆者の宇佐見りんさんは、今年三島由紀夫賞を史上最年少で受賞した21歳。彼女の二作目が、この『推し、燃ゆ』である。

中高生のころからSNSが生活に浸透し、当たり前のように使ってきた宇佐見さんだからこそ描ける、現代の光と闇なのか。そりゃ、20歳も年が離れた私にとっては、共感できないことが多くても仕方がないのかもしれない。ちょっと遠くまで来すぎた。

推しの推し方は十人十色。

一方で、推し活に関しては、ほぼ共感しかなかった。もちろん、推しに対する考え方は人それぞれだ。作中にも、こんな表記がある。

アイドルとのかかわり方は十人十色で、推しのすべての行動を信奉する人もいれば、善し悪しがわからないとファンとは言えないと批評する人もいる。推しを恋愛的に好きで作品には興味がない人、そういった感情はないが推しにリプライを送るなど積極的に触れ合う人、逆に作品だけが好きでスキャンダルなどに一切興味を示さない人、お金を使うことに集中する人、ファン同士の交流が好きな人。

あたしのスタンスは作品も人もまるごと解釈し続けることだった。推しの見る世界を見たかった。

(『推し、燃ゆ』より引用)

あかりは、特に推しからの見返りを求めない。別に親しくなりたいわけじゃない。ただただ、推しが発する世界を感じ、理解することを喜びに感じている。一方通行だからこそ、推しから与えてもらえるものが大きい。

しかし、あかりの友人・成美は違う。あわよくば推しと繋がりたい。交流を持ちたいがゆえに、有名なアイドルグループから触れ合える地下アイドルへ、”推し変”した。

かくいう私にも、かつて激アツな推しがいた。まだ推しというワードがなかったころの話だ。推しは尊い。推しがいるから、毎日頑張れる。そんなふうに思いながら、青春時代を過ごしていた。

応援の仕方こそ違えども、いつの時代も、推しは生きる活力になるのだ。

いま推しがいる人も、いない人も。若き作家の重すぎるほどの熱量を感じてみてはいかがだろうか。

【書籍紹介】

推し、燃ゆ。

著者:宇佐見りん

発行:河出書房新社

推しが炎上した。ままならない人生を引きずり、祈るように推しを推す。そんなある日、推しがファンを殴った。