玄関周りの防犯対策として、ドアホンと防犯カメラはどちらも有効な手段ですが、それぞれ異なる機能と特徴を持っています。そのため、用途に合わせた機器選びが重要。本記事では、それぞれの違いと、自宅に合った製品を選ぶためのポイントを解説します。

目次

ドアホンと防犯カメラとは?

ドアホンや防犯カメラは、5Gといった通信環境の整備が進むなかで、家の安全を強化するためのスマートな方法として注目されています(※)。玄関の防犯を考える際には、主に以下の3つのタイプのデバイスが選択肢となります。

※【出典】総務省. 令和2年版情報通信白書

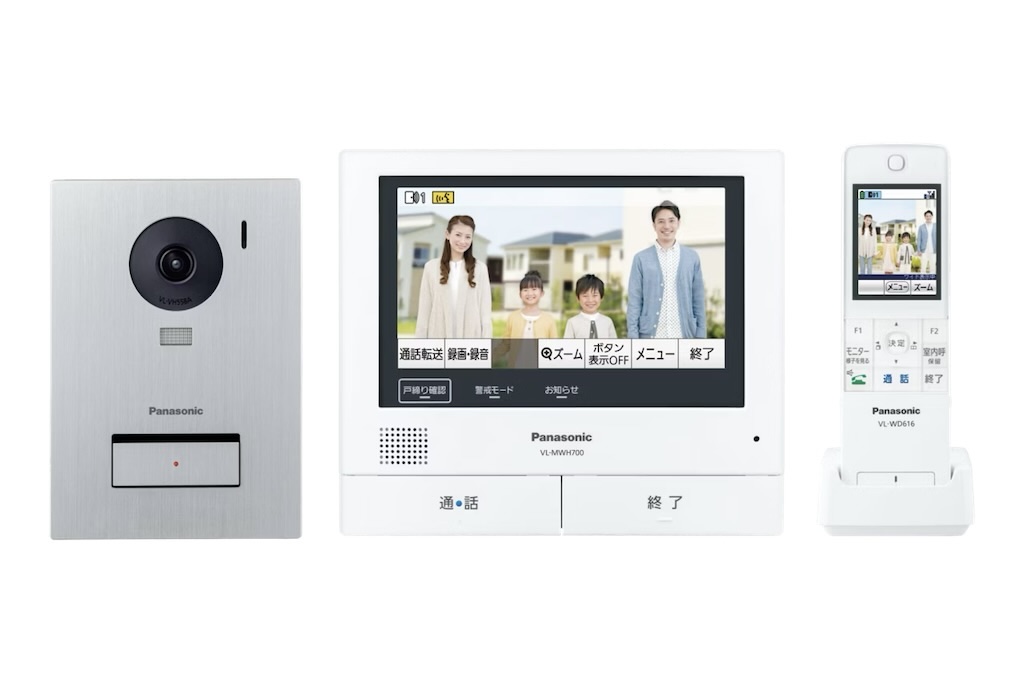

テレビドアホン

主に来客応対を目的としたインターホンシステムです。屋内の親機で来訪者の映像を確認し、通話が可能。近年は録画機能を搭載したモデルも増えています。

スマートドアホン

ネットワークに接続し、来客を検知するとスマートフォンに通知を送信。外出先からの双方向通話、マイクロSDカードやクラウドストレージへの録画に対応しているのが特徴です。

玄関用防犯カメラ

玄関周辺を常時またはイベント発生時に録画することを主な目的とします。来客応対機能は限定的で、リアルタイムでの通話機能を持たないモデルもあります。

タイプ別のメリットとデメリット

各タイプの詳細なメリットとデメリットを理解することで、より適切な選択が可能になります。

テレビドアホン: 通常のドアホンと同じ使い勝手が魅力

テレビドアホンは有線接続が基本のため通信が安定しており、映像や音声の遅延が少ない傾向にあります。屋内モニターで確実に映像を確認できる安心感も。

一方で、既存の配線を利用するため設置工事が必要な場合があります。外出先からの応対機能はモデルによって対応状況が異なります。

スマートドアホン: 設置が楽な半面、使い勝手は今ひとつ

スマートドアホンのメリットはスマホと連携し、どこからでも来客対応が可能な点にあります。AIによる人物検知や荷物検知機能を備え、必要な通知を絞り込める製品も多くあります。

しかしWi-Fi環境への依存度が高く、電波状況が悪い場所では安定性に欠けることがあります。多くのモデルでクラウド録画に月額費用(サブスクリプション)が発生します。

玄関用防犯カメラ: ドアホンとしては使えない

玄関用防犯カメラのメリットは視野角が広く、玄関周辺の広範囲を監視できる点にあります。夜間監視に強く、赤外線やカラーナイトビジョンで暗所でも映像を記録できます。

ただし、来客を呼び出す機能や、双方向通話機能が限定的なモデルが多く、来客応対には向かない場合があります。そのため、ドアホンとの併用が推奨されます。

どれを選ぶべき?

来客応対を重視し、確実な屋内確認が必要な場合はテレビドアホンが適しています。外出先からの応対や、置き配の監視・不審者の早期検知を重視する場合、スマートドアホンが有力な選択肢です。

玄関周辺の広範囲な監視や、詳細な映像記録を重視する場合は玄関用防犯カメラが向いています。 状況に応じてこれらを単独で導入したり、機能を補完し合う形で併用したりすることも検討できます。

ドアホン・防犯カメラの失敗しない選び方

製品選定時に確認すべき重要なポイントを8つにまとめました。

1: 電源

電源は大きく有線タイプとバッテリータイプの2種類に分かれます。

有線式の場合、AC電源、PoE(Power over Ethernet)給電、既存のチャイム配線などを利用します。安定した電力供給がメリットですが、配線工事が必要な場合があります。

バッテリータイプは配線工事が不要で設置が容易ですが、定期的な充電または電池交換が必要です。

2: 通信方式

多くのスマートデバイスは2.4GHz帯のWi-Fiを使用。戸建ての場合、ルーターから玄関までの距離や障害物によって電波が届きにくいことがあります。必要に応じてWi-Fi中継器やメッシュWi-Fiの導入を検討する必要があります。

3: 画質/視野角

画質は最低でも1080p(フルHD)以上の解像度がおすすめ。顔やナンバープレートなどの詳細を識別しやすくなります。

視野角は玄関先の人だけでなく、足元に置かれた荷物(置き配など)も上下で捉えられる縦長の画角が実用的です。

逆光時に人物の顔が黒つぶれするのを防ぐHDR(ハイダイナミックレンジ)機能も、日当たりの良い玄関では特に有効です。

4: 人・もの検知

人感センサー搭載製品の場合、赤外線センサーを用いて人の動きを検知して通知・録画を開始してくれます。不要な通知を減らすため、AIによる人物検知機能が搭載されているモデルを選ぶと良いでしょう。

置き配された荷物を検知し通知するパッケージ(荷物)検知機能を備える製品もあります。

人通りの多い道に面している場合、自宅を訪問していない通行者を誤検知してしまう場合もあります。スマートドアホンの場合、検知エリアを設定できる製品もあります。

通知が短時間で連続しないように設定できるクールダウン機能の有無なども確認しましょう。

5: 録画

映像を録画する機能は、本体内のマイクロSDカードなどに記録するローカル記録タイプと、ネットワーク経由でクラウドサービスに録画するタイプに分かれており、どちらにも対応する製品があります。

本体内記録の場合、本体に直接保存するため月額費用はかかりませんが、本体が盗難されるとデータが失われるリスクがあります。

クラウド録画は月額料金が必要ですが、データがインターネット上に保存されるため、本体が盗難されても映像が残るのが利点。保持期間や容量はプランによって異なります。

そのほか、複数台のカメラ映像を一括で管理・保存できるNVR(ネットワークビデオレコーダー)などもあります。

データの暗号化がされているかも確認し、セキュリティ対策がなされている製品を選びましょう。

6: 防塵防水/耐久性

屋外設置の場合、IP65相当以上の防塵防水性能が必要です。夏の高温や冬の寒さにも耐えうる耐寒耐熱性も重要。夜間には赤外線によるナイトビジョン機能、またはカラー暗視機能があると詳細な映像を記録できます。

7: 機器・サービス間連携

Amazon Alexa、Googleアシスタント、Apple HomeKitなどのスマートホームプラットフォームと連携できる製品であれば、音声で映像を表示したり、通話を開始したりできます。

不審者を検知した際にセンサーライトを点灯させたり、スマートロックと連携して遠隔で解錠したりする機能も便利です。

新しいスマートホーム規格であるMatter(マター)への対応も、将来性を考慮するうえで確認しておくと良いでしょう。

8: 設置性

賃貸物件では壁への穴あけが制限されることが多いため、電池式で両面テープやドアののぞき穴を利用する取り付け金具など、非破壊で設置できるモデルを検討しましょう。

設置・工事・マナーの注意点

防犯機器の設置には、物件の条件や周囲への配慮も大切です。

賃貸・集合住宅の場合

共用部分の改造は基本的にNGです。設置の際は必ず管理会社や大家さんの許可を得ましょう。ドアののぞき穴を利用する専用マウントや、ドアに挟むタイプの金具など、原状回復が可能な方法で設置します。

プライバシーへの配慮

隣家や公道など、他人のプライバシーを侵害しないように設置角度を調整しましょう。マスキング機能で不要な範囲を記録しない設定や、「防犯カメラ作動中」などの掲示で、近隣住民とのトラブルを避けることができます。

電波法/技適・PSE

無線通信を行う機器は、日本国内での使用を許可する「技術基準適合証明(技適マーク)」が必要です。また、電源装置は電気用品安全法に準拠した「PSEマーク」に適合しているか確認しましょう。これらがない製品は違法となる可能性があります。

防犯面

屋外に設置する機器は、盗難や破壊のリスクを考慮することが必要。トルクスネジや専用工具が必要な固定方法、ワイヤーでの落下防止、腐食しにくい素材の選択などが有効です。

シーン別の活用方法

特定の利用シーンにおける効果的な活用方法をご紹介しましょう。

置き配監視

縦画角が広いカメラを選び、荷物検知機能で置き配状況を把握します。盗難発生時には自動で録画・通知され、証拠として活用できます。門柱やポーチ灯の配置を考慮し、死角を減らすことも重要です。

不在応対

スマートドアホンを利用し、外出先から来訪者と直接通話します。在宅を装って不審者を遠ざけたり、配達員に指示を出したりすることが可能。不審な勧誘には通話を録音・録画し、記録を残すことができます。

夜間対応・撮影

センサーライトを内蔵したカメラは、夜間の来訪者を明るく映し出すだけでなく、不審者への威嚇にもなります。既存のセンサーライトと連携させることで、多層的な防衛体制を構築できます。

子どもの出入り

スマートロックと連携させ、子どもが帰宅した際に解錠を通知する設定にすると、安全確認ができます。リモート解錠機能は便利ですが、第三者による不正使用のリスクも考慮し、慎重な運用が必要です。

各製品はどのくらいの価格で買える?

各カテゴリの製品イメージと価格帯をご紹介します。

テレビドアホン

パナソニック、アイホンなどの国内主要ドアホンメーカーのほか、宅配ボックス大手のナスタなどから販売されています。屋内親機と玄関子機がセットになっており、多くが有線接続です。本体価格の目安は1.5万~5万円。

スマートドアホン

アマゾンの「Ring」、TP-Linkの「Tapo」、SwitchBot、Aqaraなど、海外ブランドを中心に多数の製品があります。バッテリー式と有線式の両方があり、スマートフォンアプリでの通知と応対が主な機能。

本体価格の目安は1万~3万円です。クラウド録画サブスクリプションサービスは月額1000円程度~(保持期間や台数で変動)。

玄関カメラ

スポットライト付きモデルや、PoE給電に対応した有線モデルなどがあります。多くはNVRやマイクロSDカードでのローカル保存に対応。本体価格目安は8000円~3万円です。

導入までのステップ

玄関防犯機器を導入する際の具体的なステップです。

1: 現状課題の明確化

来客応対を改善したいのか、不審者の監視を強化したいのかなど、最も解決したい課題を明確にします。

2: 設置位置の確認

玄関周りのどこに設置するか、電源の有無、Wi-Fi電波の到達状況を確認します。

3: タイプ選定

課題と設置環境に合わせて、テレビドアホン、スマートドアホン、玄関カメラの中から最適なタイプを選びます。

4: 試験設置

可能であれば、仮止めなどで動作確認を行い、映像の確認や通知の安定性をチェックします。

5: 通知・録画設定

アプリや本体設定で、検知感度、通知頻度、録画時間などを最適に設定します。

6: マスキング&共有設定

プライバシー保護のため、マスキングゾーンを設定し、必要な範囲のみを記録するようにします。家族との共有設定も行います。

7: 運用ルール化

家族間で、通知への対応や録画データの確認方法などの運用ルールを定めておきましょう。

まとめ: 用途に合わせた機器選びを

玄関防犯対策は、用途に合わせた機器選びが重要です。来客応対ならドアホン、外出先からの対応や置き配監視ならスマートドアホン、広範囲監視なら防犯カメラを選ぶのがおすすめ。

設置場所とプライバシーにも配慮が必要です。賃貸住宅の場合には非破壊設置ができるものを選び、道路の映り込みにはマスキング機能を利用しましょう。

録画機能と通知機能を組み合わせることで、犯罪抑止効果を高め、万が一の際には証拠として活用できます。AI検知で誤検知を減らし、適切な録画方法を選びましょう。

FAQ

Q1: 賃貸物件だけど設置できる?

A: 賃貸物件の場合、建物の構造に影響を与えない「バッテリー式」や「非破壊型」の製品であれば、問題なく設置できることが多いです。例えば、既存のドアホンに被せるタイプや、粘着テープで固定するタイプなどがこれに該当します。

しかし、電源配線を伴うもの、壁に穴を開ける必要があるもの、または強力な接着剤などで構造に影響を与える可能性のある設置方法の場合は、必ず事前に管理会社や大家さんに相談し、許可を得るようにしてください。

無許可で工事を行うと、原状回復費用を請求されるなどのトラブルに発展する可能性があります。

Q2: 道路など公共の場所が映る場合はどうすればいい?

A: 防犯目的とはいえ、不特定多数の通行人が映り込む場所にカメラを設置する場合は、プライバシーへの配慮が不可欠です。

多くのスマートドアホンや防犯カメラには、特定の範囲を映像から除外する「プライバシーゾーン(マスキング)機能」が搭載されています。この機能を使用することで、道路や隣家の敷地など、映すべきではない範囲を黒塗りにして録画・配信されないように設定できます。

また、設置するカメラの角度を慎重に調整することも重要。必要最小限の範囲(例えば自宅の玄関前や庭の一部など)のみを映すように調整することで、不要なプライバシー侵害を防ぐことができます。

設置前に、どの範囲が映るのかを実際に確認し、調整を繰り返しましょう。

Q3: 誤検知が多い場合はどうすればいい?

A: 防犯カメラやスマートドアホンは、動体を検知して通知を送る機能が便利ですが、風で揺れる木々、通り過ぎるクルマ、小動物などに反応して誤検知が多発すると煩わしく感じられます。このような場合は、以下の設定を見直すことで改善できる場合があります。

・人検知を優先させる設定にする

最近の多くの機種では、「人」の動きのみを識別して通知する「人検知機能」が搭載されています。この機能を有効にすることで、不要な検知を大幅に減らせます。

・検知するゾーンを限定する

カメラの監視範囲内で、特に動きを検知したいエリア(例、玄関ポーチのみ)を設定し、それ以外のエリア(例、道路)では検知しないように設定できる機種もあります。これにより、必要な通知だけを受け取ることができます。

・感度を調整する

動体検知の感度を「高」「中」「低」などから選択できる場合、感度を低めに設定することで、些細な動きには反応しなくなります。 お使いの製品の取扱説明書を確認し、これらの機能が利用できるか調べてみてください。

Q4: ネットが不安定な場合はどうすればいい?

A: スマートドアホンやネットワークカメラはWi-Fi接続が基本となるため、Wi-Fi環境が不安定だと映像が途切れたり、通知が遅れたりすることがあります。このような場合の対策としては、以下のような方法が考えられます。

・Wi-Fi中継器を導入する

ルーターとカメラの距離が離れている場合や、それらの間に壁などの障害物がある場合に有効。Wi-Fiの電波を中継し、カメラまで安定した信号を届けます。

・メッシュWi-Fiを導入する

自宅の広範囲に安定したWi-Fi環境を構築したい場合に適しています。複数のWi-Fi機器が連携し、どこにいても最適な電波で接続できます。

・2.4GHz帯の固定利用を検討する

多くのスマートデバイスは2.4GHz帯のWi-Fiに対応しており、この周波数帯は5GHz帯に比べて壁などの障害物に強く、遠くまで電波が届きやすい特性があります。ルーターの設定で、デバイスを2.4GHz帯に固定接続するようにすると、安定性が向上する場合があります。

・ルーターの再起動

一時的な不具合の場合、ルーターの電源を入れ直すことで改善することがあります。 上記の対策を試しても改善しない場合は、ルーターの寿命や契約しているインターネット回線の問題も考えられますので、プロバイダや通信機器メーカーに相談することも検討してください。

Q5: 取り付け工事の費用はどれくらいかかりますか?

A: 既存の配線を利用できる場合は1~2万円、新規配線が必要な場合は3~5万円が目安です。業者によって異なるため、複数社から見積もりを取ることをおすすめします。

Q6: 月額料金(サブスクリプション)は必須ですか?

A: スマートドアホンのクラウド録画機能を利用する場合に必要となることが多いです。必須ではありませんが、本体が盗難された場合でも映像が残るという大きなメリットがあります。SD カードへのローカル録画のみであれば月額費用は不要です。

【解説者】

安蔵 靖志

ITジャーナリスト・家電エバンジェリスト。一般財団法人家電製品協会認定 家電製品総合アドバイザー、スマートマスター。デジタル家電や生活家電に関連する記事を執筆するほか、家電のスペシャリストとしてテレビやラジオ、新聞、雑誌など多数のメディアに出演。X