音楽評論家の小野島 大さんとゲストが選ぶ優れたレコーディング作品を高音質で聴きながら、その作品の魅力や音へのこだわりについて語るトーク・イベント「Astell&Kern×disk union presents Talkin’ Loud & Sayin’ Music」。そのタイトル通り、ポータブルプレイヤーのハイエンドブランド「Astell&Kern」とディスクユニオンによる共同イベントとなります。その第3回はナカコーことKoji Nakamuraさんが登場。ナカコーさんが考える優れたレコーディング作品について、熱いトークが繰り広げられました。

イベントはナカコーさんが考える良質な録音作品3枚を「Astell&Kern」のポータブルプレイヤー「AK380」を通して試聴し、小野島さんがナカコーさんに選出理由や魅力について聞いていくという流れでスタート。その3枚についてのおふたりのやりとりをここで紹介しながら、レポートをお届けします。

1.ルー・リード「ヴァニシング・アクト」(『アニマル・セレナーデ』収録)

小野島:何曲か選んでもらったんですが、まず中村さんにとってのいい音というのは何でしょうか。

ナカコー:それは音楽によって求めるものが違いますけど、ただ生楽器は空気感とか、ミュージシャンが出したい音をダイレクトに伝えるものが好きなんです。そういう盤を自然と聴いちゃいますね。作り込まれまくると、こっちで考える時間が多くなっちゃって、身体が反応しないというか。

小野島:あんまり作りこまれていないもののほうが好きということですか?

ナカコー:生バンドはそうですね。打ち込み系は作りこまれてるほうが面白いかも。どっちも好きなんですけども。

小野島:なるほど。選んでいただいたのはルー・リードの「アニマル・セレナーデ」という2003年に録音されたライヴ・アルバムですが、ナカコーさんにとってルー・リードはどういう存在なんでしょうか。

ナカコー:最初聴いたのは中学くらいでしたけど、その時聴いた時はまったくわからない人でした。だけど、だんだん年を取っていくと、自分のなかで彼がやったことの影響は大きいなということがわかりました。彼に影響を受けたミュージシャンは多いじゃないですか。(デヴィッド・)ボウイもそうだし。後に、これはヴェルヴェッツのスタイルだとか、これはルーが考えたスタイルだと気付いて。ルーだけじゃないけど、ジョン・ケイルだとか。彼らが考えたスタイルを今も僕らは自然に使っている。だから大きいなと思いますけど。

小野島:ルー・リードといえば、有名なオーディオマニアで、とにかくレコードはパキンパキンにいい音ばかりなんですよね。これもライヴ・アルバムとはいえ非常に研ぎ澄まされた録音で、良い音なんですけど、そのあたりに関してはどういう感想をお持ちですか?

ナカコー:全般としてルーの作品は歌い方もそうだし、良い音で録らないとわかんないっていうか、彼がそこにいるように録らないと良さが伝わらないと思いますね。

小野島:ライヴ盤を選んだのは、ライヴのほうが彼の生々しさを感じられるから?

ナカコー:実際にこのライヴの東京公演に行っているんです。それが盤になって、そのライヴで見たときの感動と同じものが入っている。ライブ盤で当日と違うな、というのはよくあるけれど、感動が一緒だというのはあんまりないなと思って選びました。

小野島:なるほど。ではルー・リードの「アニマル・セレナーデ」から「ヴァニシング・アクト」をお聴ききください。(再生の後に)聴いていただいたように非常に音数も少なくて、ピアノとストリングスとヴォーカルだけ。録音技術的には何か特別なことはやっていたんですか?

ナカコー:このときは見た限りだと生ピアノはなかったし、ギターでmidiコントローラーでピアノ音源を出していたと思うんです。チェリストがいて、でも、彼の場合はライヴでこうなることを予期して構造的に楽曲を作っているし、楽器編成も考えている。だから、自分がもしこういうことをやりましょうということになったら、全部の楽器の選び方が慎重になるでしょうね。

小野島:要するに、成り行き任せでやってるんじゃない。

ナカコー:成り行き任せになっちゃうと、多分また全然違うものができる。

小野島:ルー・リードの頭の中に確固たる完成形のヴィジョンがあって、それを実現するためにどうすればいいのかっていうことが考えられている。

ナカコー:そうなんです。これが生ピアノだったらとか、完全な生のストリングスだったらとかだったらまた違う曲になる。違うというか、このライヴみたいな音源にはならないから、歌い方を変えていたでしょうね。だから、いい記録だなと思って選びました。

小野島:実際これを聴いて、クリエイターとしての自分も激しく触発されましたか?

ナカコー:この曲にはやられましたね。こういう表現ができるんだ、って。「ザ・レイヴン」に収録されているレコーディング・ヴァージョンは別に興味も湧かなかったんですよ。素通りしちゃうくらいで。同じ曲なのにこれだけは全然違う。

小野島:何が違うんですか?

ナカコー:こういうふうな録音物で録られるのが正解な曲に感じたんです。

小野島:ルー・リードが最初からそれを想定して作ったということですか。

ナカコー:そういう想定で「ザ・レイヴン」には入れてたと思いますね。

小野島:さっきも言ったようにルー・リードという人は音質に非常にこだわるタイプで、どのCDも非常に録音がいいし、ライヴ盤も多く出している人なんですけれど、ライヴ盤も全部音が良いんですよね。これは2000年代になってからの録音ですけど、1970年代だと「テイク・ノー・プリズナーズ」という2枚組があるんですけれど、それが非常に生々しいというか、その場の雰囲気が手に取るように伝わってくるような録音で、これこそライヴ録音という名作です。聴く機会があったら、ぜひお試しいただきたいなと思います。シンガーとしてのルー・リードはどうですか?

ナカコー:いろいろ言われますけど、この人にしかないものがある。真似はできないというか、真似しちゃいけないし。同じ方法は無理だし、じゃあ上手いか下手かといわれるとそういうレベルではないし。ギターもそう。彼が上手いのか下手かは別にそんなとことじゃない。上手い下手を超えた存在。そういうのが好きなんですね。

小野島:ルー・リードには生前に一度だけ取材したことがあるんですけれど、非常に怖い人かと思ったら、怖いことは怖いんですけれど、怖いというよりはどちらかっていうと話好きのオヤジという感じで。話し出すと止まらない。そういうタイプで、最初はインタヴュー20分って言われていたんですけれど、結局50分くらいやったっていう(笑)。

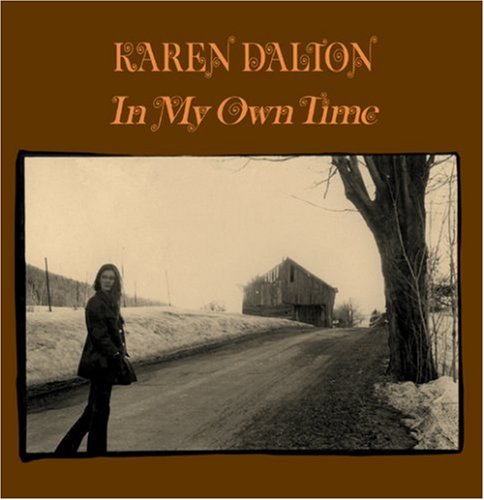

2.カレン・ダルトン「サムシング・オン・ユア・マインド」(『イン・マイ・オウン・タイム』収録)

小野島:さて、次の曲なんですけど、次はカレン・ダルトンっていう人なんですけど、知ってる人もそんなに多くないかなと思います。どういう人かというと60年代のアメリカの女性シンガー。それもフォーク・ブルースというか、非常に味わい深い弾き語りの曲を歌う人で、これはなかなかマニアックな人だと思うんですけど、どういうきっかけで知ったんですか?

ナカコー:何がきっかけかは覚えてないんですけど、自分もよく知らないまま、たまたま聴く機会があったんです。1曲目が流れたときに何だこりゃ、っていう迫るものがあって。彼女の声も素晴らしいけど、ちょっとびっくりしましたね。

小野島:では論より証拠なので。まず聴いていただきたいと思います。

小野島:カレン・ダルトンで「イン・マイ・オウン・タイム」という1971年に出た2ndアルバムから「サムシング・オン・ユア・マインド」を聴いてもらいました。結局この人はアルバム2枚だけ残して消えて行ってしまったというか、もう亡くなってしまった人なので貴重なレコーディングということになるわけなんですけど、これはどういうところにショックを受けたんですか?

ナカコー:この手のシンガー・ソングライター的な音楽を聴いて、その時知らなかったというのもありますけど、こんなに全部の楽器の音がいいっていうか、全部がうわーってちょっと、いいテクノを聴いたような感じというか、しっかりしているというか。ローはローでしっかりあって、歌は歌でものすごく個性のある歌が目の前にあって、それでいてほかの楽器はものすごくそこに自然にあるように存在しているというのが、そのテクスチャーの在り方が当時にしてこんなことができてたんだということにちょっとビックリしたんですよね。

小野島:これはベアズヴィル・サウンド・スタジオという、ウッドストックにあったスタジオで録られた当時のいわゆる土臭いシンガーソングライター系、ザ・バンドとか、ジェシ・ウィンチェスターとか、トッド・ラングレンとかもそうでしたけど、そういう人たちが録ってる環境でレコーディングされて、バッキングもエイモス・ギャレットやジョン・サイモンとかが参加していて、いってみればその当時によく聴けた音ではあったんですけど、やっぱりこれが特別なものになった。

ナカコー:ほかの作品は何か彼女の声がというのがあって音楽だなっていうふうに捉えちゃうんだけど、それってなんか、音楽っていうかそこにあるものが立体的に異様にいい記憶がそこに残ってて、いいテクスチャーがそこにあって、音楽以上の迫ってくるものがあって。

小野島:当時の異様に生々しいドキュメンタリー・フィルムを見るような。

ナカコー:そうですね。それとたぶん彼女の存在を僕自身がそんなに知らなかったから、なんだこりゃ、ってなった衝撃も大きかったし。

小野島:声がね。

ナカコー:声が信じられないくらいいい声だなって。

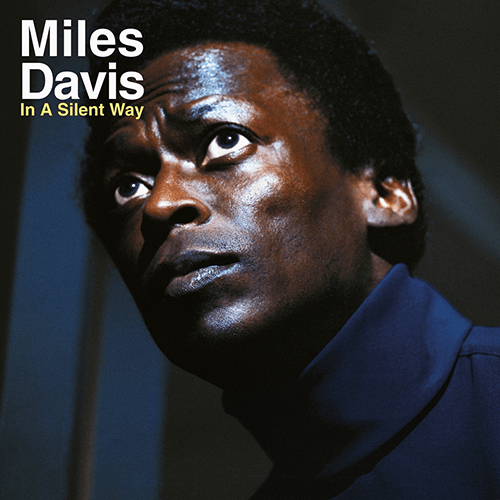

3.マイルス・デイヴィス「イッツ・アバウト・ザット・タイム」(『イン・ア・サイレント・ウェイ』収録)

小野島:次はさらに年代を遡って、1969年。マイルス・デイヴィスを聴いてもらうんですけど、マイルスは初期から晩年までいろんなことをやっているわけですが、ナカコーさんにとってマイルスってどういう人なんですか?

ナカコー:うーん。でもやっぱりエレクトリック・マイルスをやるっていうか、そのテクニックとかを考えていることっていうか、それ以上に当時そのアプローチをやろうっていうか。そこが自分のなかで一番大きい。いまでもなんでこれができたんだろうって思うし。なんでこう思ったんだろう、この人って思うし。どうして最後ああなんだろうって思うし。

小野島:とりあえずマイルス・デイヴィスの名盤中の名盤「イン・ア・サイレント・ウェイ」からナカコーさんのご指定「イッツ・アバウト・ザット・タイム」という曲を聴いてもらいます。これちょっとメドレーになっているのでこれだけピックアップするというわけにはいかないので、その前の「イン・ア・サイレント・ウェイ」から続きで聴いてもらいますね。

小野島:いま聴いてもただならぬ緊張感が張り詰めた非常に名盤という感じですけど、この後マイルス・デイヴィスはいわゆるエレクトリック・マイルスという時代に本格的に突入して「ビッチェズ・ブリュー」っていうもっとリズムを強調したアフロ・セントリックスな方向性にどんどん行くわけなんですけど、この頃はちょっとまだメロディアスで、アンビエントで、そういうマイルスを聴けます。

ナカコー:いまでもできるかどうかわからないようなモダンなこういう音楽、特に頭の4分間ですが、当時この人はサラッと思いついたというのが、ちょっといったい何をしてたんだというか、一体どういう心境でどうこんな新しいことができたんだと思うんですよね。たぶん、何十年も先のような音楽を一瞬、というか膨大なセッションをしつつ思いついたのかっていうのが謎だなと。

小野島:そういう革新的というか革命的な音をやる人っていうのは、革命を起こしてやろうという気持ちでもなく。

ナカコー:ないですね、たぶん。

小野島:面白いことをやろうって思いついたものがたまたま時代を変えて行ったところもあるんでしょうけど。

ナカコー:みんなぶっ飛んでたというのもあると思うんですけど。

小野島:ちなみにマイルス・デイヴィスというとご存知の通り、テオ・マセロっていう有名なプロデューサーが全部最終的な仕上げをしていまして、マイルスのレコードって演奏されたそのままじゃなくて、テオ・マセロがテープにハサミを入れてエディットをして作り上げたのがいわゆるオリジナル・アルバムなんですね。その時の元になったセッションは何なのか、それは「ザ・コンプリート・イン・ア・サイレント・ウェイ・セッションズ」っていう3枚組のアルバムに全セッションが収められていて、そのセッションの中からテオ・マセロがハサミを入れてこのオリジナル・アルバムに完成させた。若干違うことは違うんですけど、そのパーソナルっていうか参加したメンバーはどういう人がいるかというと、マイルス・デイヴィスがいて、ウェイン・ショーター、ハービー・ハンコック、チック・コリア、ジョー・ザビネル、ジョン・マクラフリン、デイヴ・ホランド、トニー・ウィリアムスと、すごいメンバーが参加しているんです。

ナカコー:ほんと、すごいメンバーですよね。

小野島:要するに70年代以降にいわゆるフュージョンとかクロスオーヴァーとか、その後のジャズを支えて行ったような本当にトップ・メンバーがそろった時期のアルバムがこれだったと。録音的には特別なことってやってると感じますか?

ナカコー:いや、謎が多きものだから僕はわからないです。これが当時できたんだ、すごいなって思う。

小野島:このときのマイルスをなんとか真似しようというか、やろうとしてなかなかやれない人って恐らくいっぱいいるんですよね。

ナカコー:一音一音考えることは不可能だから、全員ノリで作らなきゃいけない部分もあるし、指示しなきゃいけない部分もあるし。やるにはちょっと難しいですね。

小野島:特にスーパーカーやめてからいろんな人と自由にセッションするとかそういう機会がすごく増えてますが、ジャズ畑の人とやることも多いじゃないですか。いわゆるロックの畑でやってた、ロック・バンドでやってたのと何が違うんですか?

ナカコー:僕が一緒にやる方々は、やっぱりいろんなものを経験している人たちだから、なんとかの畑ってわけでもないから全員がオールマイティにできる。何が違うっていうか度量が大きいから何でもできるっていうか。できないっていうことはないっていうか。逆に何かを制約するほうが難しいんですよね。

小野島:セッション的な音作りっていうのはどういうふうな形でやっていくんですか? 即興の部分と作り上げていく部分があると思うんですが。

ナカコー:それは割とその時の即興を招集する人、中心人物の人がモチーフとかテーマがあればそれに準じたものを持っていくし、なければ全部自由です。それがわりと当日わかったりするから、事前に連絡とかもらわないので。今日自由とか、これやって、みたいな。

小野島:いわゆる即興みたいな部分っていうのは当然スーパーカーのころはそんなにやってなかったでしょうけど、実際にこうやっていろんな機会もできてきて、演奏する側としてはかなり気持ちも違うものなんですか?

ナカコー:バンドで演奏するっていうのはわりと決まったものなので、できる自由度も限られた中での自由度だったりするんです。でも即興って自分がどうこうじゃなくて全員の中でもまれてくる自由度なんで、その差はまったく別物ととらえたほうがいいかもですね。

小野島:なるほど、わかりました。今日はありがとうございました。