Vol.152-2

本連載では、ジャーナリスト・西田宗千佳氏がデジタル業界の最新動向をレポートする。今回はApple製品の信頼性を支える、同社の「堅牢性ラボ」の話題。iPhoneやMacの故障を減らすためにどんな試験が行われているのか。

今月の注目検査施設

Apple

堅牢性ラボ

近年、リチウムイオン充電池を使った機器からの発火による火災が増えている。

主な発火原因はモバイルバッテリーとなっているが、スマホも例外ではない。東京消防庁の調べによれば、2024年に起きた火災のうち、リチウムイオン充電池が原因と思われるものは106件(速報値)あったが、モバイルバッテリーが原因のものは35件。携帯電話(含むスマホ)が原因のものは10件だった。

リチウムイオン充電池は内部に可燃性の有機溶剤を使っている関係上、加熱に伴う発火事故が起きやすい。様々な事故防止の仕組みが組み込まれているものの、これだけリチウムイオン充電池が搭載された製品が世の中にあふれていると、事故の数も増えてきてしまう。

モバイルバッテリーなどの発火原因のトップは“充電中の異常加熱”だが、さらにその原因となる項目は多彩だ。バッテリー製造時の不良から生まれるものもあるが、モバイルバッテリーやスマホが落下した時に受けたダメージが内部でショートを誘発する場合が多い。だからこそ、“リチウムイオン充電池を搭載した製品に強い衝撃を与えるべきではない”ということになる。

とはいえ間違いがあって、落としてしまうこともあるだろう。そんな不注意からの事故を防止するため、スマホメーカーは、安全性確保の努力を続けている。

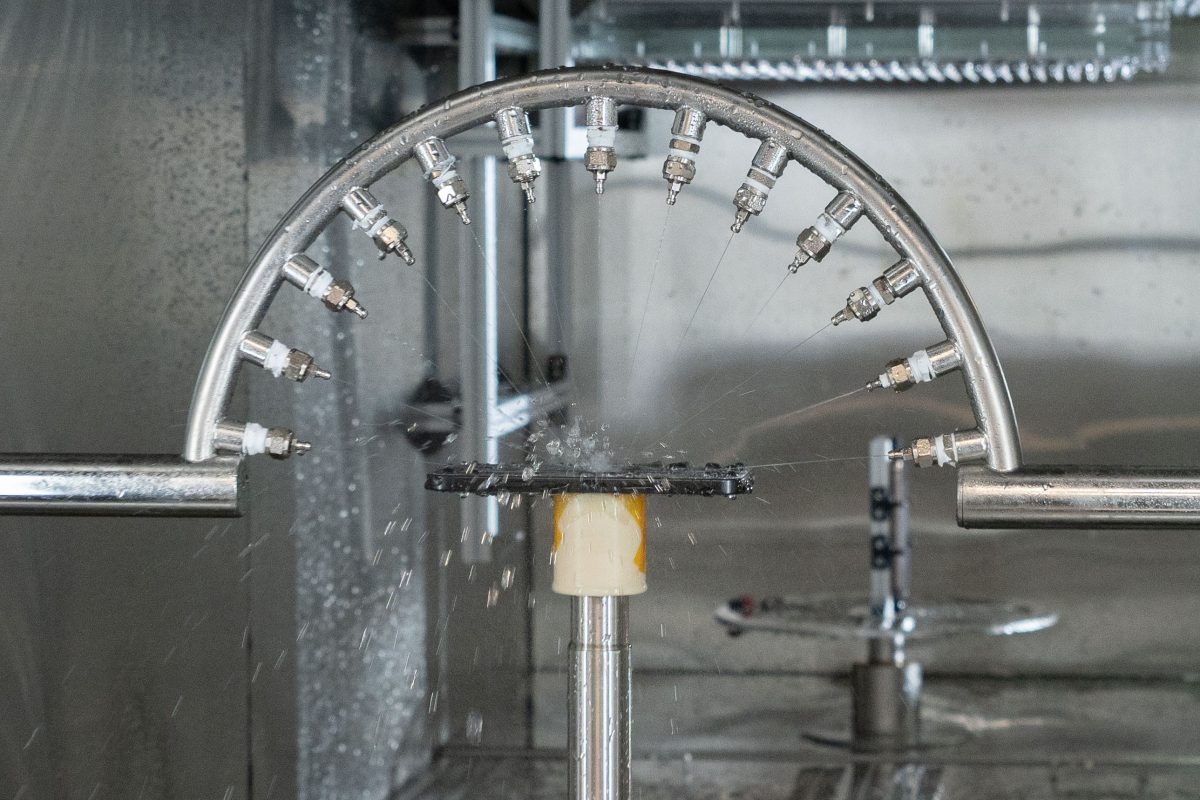

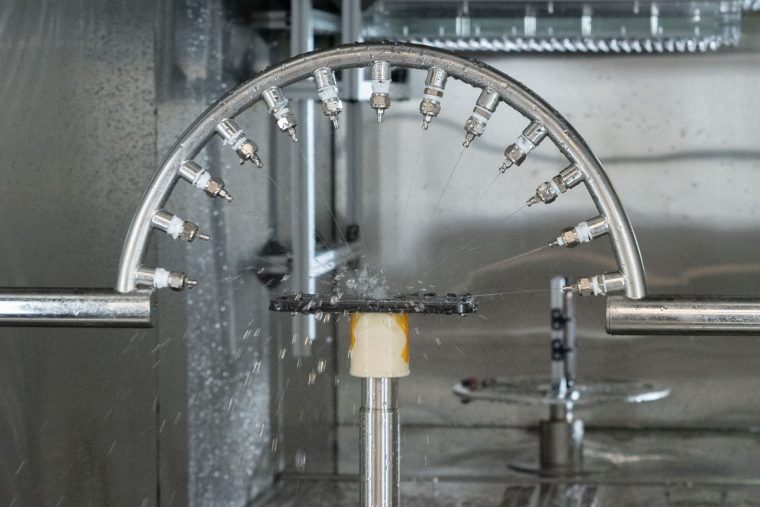

先日取材したAppleの「堅牢性ラボ(Durability Lab)」では、同社製品に対する“あらゆる外的要因”の影響が検証されていた。落下や振動の影響をチェックする施設もあったが、ここでは“落ちてガラスが割れる”といった基本的な部分の他に、“落ちた時にバッテリーにどのような影響があるか”のチェックも行われている。

バッテリー自体に対するダメージや周囲の温度、充電時の状況などの条件を変えつつ、大量のバッテリーでの充電・発熱状況をチェックし続けている施設もあった。そこではiPhoneなどの製品に“組み込まれる前”のバッテリー自体をチェックし、発売される製品にトラブルが起きないように確認が続けられているという。

こうした努力は、Appleだけが行っているものではない。程度の差はあれ、どのスマホメーカーも行っているものだ。そういう仕組みがあること、製造時のチェックがさらに厳密なことなどから、スマホはモバイルバッテリーに比べると事故が少なくなっている部分がある。やはり、安全性もコストに紐づいているのだ。

では、他にはどのようなテストが行われているのだろうか? そして、そこからはどんなことがわかっているのだろうか? その点は次回のウェブ版で解説していく。

週刊GetNavi、バックナンバーはこちら