近年、モバイルバッテリーの火災事故が相次いでいます。東京消防庁のデータによると、令和5年のリチウムイオンバッテリー関連の火災は合計167件発生しており、このうちモバイルバッテリーが44件と圧倒的な割合を占めています(2位のスマホは17件)。

安全にモバイルバッテリーを使うためには、「買う」ときにしっかりとした製品を選ぶことはもちろんですが、正しく「使う」方法を知ること、そして適切に「処分する」方法を知ることも同じくらい大切です。本記事ではこの3つにフォーカスして、モバイルバッテリーを最後まで安全に使う方法をまとめました。

「買う」:まずは利便性や価格よりも安全性を重視

モバイルバッテリーを選ぶ基準はさまざまです。容量やポートの数、急速充電対応など、利便性に関わることも気になりますが、もっとも重視したいのは安全性です。ここでは、できるだけ安全な製品を選ぶための4つのポイントをチェックしていきます。

1.大手メーカーを選ぶ

ECサイトでモバイルバッテリーと検索すると、何万件もの製品がヒットします。中には聞いたことのないブランド名のもので、大容量かつ格安な製品も目につきます。これらがすべて危険というわけではありませんが、公式サイトすら用意されていないブランド名の商品は避けるのが無難でしょう。

実績のあるブランドの場合、製品そのものの安全性の高さに加え、リサイクルシステムの構築、さらに、もしも製品に問題が発生した場合の情報周知体制などがしっかりしており、最後まで安心して使うことができます。

Ankerやエレコムなどの誰もが知る大手ブランドから選ぶのがもっとも確実ですが、それ以外のメーカーから選ぶ場合、一般社団法人 JBRCの会員企業であるかはチェックしておくとよいでしょう。

JBRCは小型充電式電池メーカーや輸入事業者などで構成され、小型充電式電池の回収・再資源化を行っている団体です。モバイルバッテリーの処分については後述しますが、JBRCの会員企業でないと、廃棄したいときに引き取ってもらえないこともあるので、会員企業の製品を選ぶほうが無難です。

2.PSEマークは不可欠、偽物には要注意

PSEマークは電気製品が安全性を満たしていることを示す認証マークで、日本国内で製造・輸入・販売されるモバイルバッテリーは、このマークの表示が義務付けられています。

そのため、現在流通している製品には基本的にPSEマークがついているのですが、注意したいのは偽物の存在です。特にPSEマークだけが印刷されているものは要注意。正式なものは下の写真のようにマーク付近に製造事業者の名称が表示されるので、判断の目安にしましょう。また、その事業者が実在するかも調べると安心です。

そもそも、偽物を扱っていそうなルートで購入するのは避けることをおすすめします。

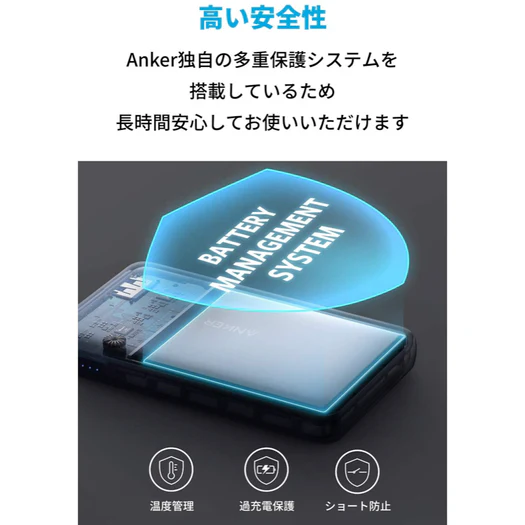

3.安全機能のチェック

過充電防止・温度センサー・ショート保護などの安全機能が、製品仕様に明記されているかもチェックしたいポイントです。正規のPSEマークがついていれば必要な安全性能は満たしていますが、独自の安全性能をアピールしている製品を選ぶことが望ましいです。

4.通常のリチウムイオンバッテリー以外の製品にも注目

通常のリチウムイオンバッテリーよりも安全性が高いと言われているモバイルバッテリーを選択するのも良い方法です。

例えば、エレコムなどが製品化しているリン酸鉄モバイルバッテリーや、ナトリウムイオンモバイルバッテリー。オウルテックなどが製品化している準固体モバイルバッテリーなどが挙げられます。

どれもモバイルバッテリーとしては比較的新しく登場したもので、価格が高かったり、サイズや重量がかさんだりといったデメリットはありますが、安全性を最重視するのなら選択肢に入れるべき製品と言えます。

「使う」:高温と落下には要注意

安全な製品でも、適切でない使い方をすれば発火の危険性は高まります。大きな事故を避けるために必要な4つの項目をチェックしましょう。

1.高温環境で放置・使用をしない

モバイルバッテリーは高温や低温下に弱いとされています。特に危険なのが高温。独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE)のデータによると、リチウムイオンバッテリー搭載製品の事故は気温の上昇とともに増加する傾向にあり、6月から8月の発生件数が際立って大きくなっています。

多くの製品は0~35℃くらいの温度での使用・保管を推奨していますが、近年は40℃超の日も珍しくなく対策は簡単ではありません。しかし、車中に放置しないことや直射日光を避けるだけでも、リスクを減らすことができます。

2.落下・折り曲げ・水濡れは厳禁

発火に至る原因はさまざまですが、落下により強い衝撃が加わることで内部がショートし、発火につながることが多くあります。

できるだけ取り扱いに注意し、もしも落下・折り曲げ・水濡れなどが発生し、膨張や異臭、変形などを感じたら即使用を中止しましょう。

3.リコール情報を定期的にチェック

大手ブランドであっても、モバイルバッテリーに関するリコール・自主回収は定期的に発生しています。しかし、モバイルバッテリーの場合、「製品登録をしておけば、問題が発生した際に連絡してくれる」といった対応を取るメーカーはほとんどなく、自分で情報を取得しにいかなければなりません。

定期的にメーカーサイトを見に行くか、経済産業省が運営している「製品安全ガイド」を参照するようにしましょう。

4.寿命を迎える前に買い替える意識を

一般的なモバイルバッテリーは300~500回程度の充電を行うと寿命を迎えると言われています。使う頻度や使い方によっても異なりますが、1~2年程度で達する回数です。

これを超えると電池の最大容量が減るほか、発熱や膨張のリスクも上がります。処分をする際、膨張した製品は受け取ってもらえないケースがあるので、そうなる前に早めに買い替えることを意識しましょう。

「処分する」:捨てられる自治体はまだ少数

モバイルバッテリーをごみとして収集する自治体は多くありません。関東の場合、現時点では江東区や稲城市などが定期的に収集を行っています。2025年10月からは世田谷区、同12月からは横浜市が収集を開始するなど徐々に広がりを見せていますが、全体をみると実施する自治体は少数です。

居住している自治体が対応していないからといって適当に捨てるのは厳禁。ごみ収集車や焼却施設の火災などにつながり大変危険です。

使い終わったモバイルバッテリーを適切な形で処分してこそ、本当に安全に使ったと言えます。ここでは、モバイルバッテリーの主な処分方法について表にまとめました。

| 処分方法 | 対象となるメーカー | メリット | 注意点 |

| メーカーの 回収プログラム | 自社製品のみ | クーポン配布など特典もあり | 郵送料がかかるケースがある |

| JBRCによる回収 | JBRC加入企業の製品のみ | 家電量販店など回収窓口が多い | 加入企業のみ、破損・膨張品は不可など条件が厳しい |

| 自治体によるゴミ収集 | 特になし※ | 無名ブランドでもOK※ | 実施自治体が少ない。 破損・膨張品は清掃工場などに持ち込む必要がある |

| 自治体による回収ボックス | 特になし※ | 無名ブランドでもOK※ | 破損・膨張品は清掃工場などに持ち込む必要がある |

ここで注目すべきは、処分方法の多さは「買う段階の選択」に左右されるという点です。例えば回収プログラムがある大手ブランドの場合、上記すべての処分ルートを選ぶことが可能です。

一方、無名ブランド製だと処分は自治体頼みになり、仮に居住している自治体がモバイルバッテリーの処分を受け付けていない場合、処分方法がない恐れさえあることを知っておきましょう。

なお、メーカーの回収プログラムの中には、回収時に特典がもらえるケースもあります。例えば日本のメーカーであるCIOでは「乗り換え割」というサービスを行っており、対象製品を送付すれば、新モデルの購入に充てられる最大35%割引のクーポンを取得できます。

3つのサイクルを意識することが大切

製品選びから処分までの一連の流れをとおして安全に使うためには、やはり大手で実績のあるブランドの製品を選ぶことがおすすめです。

こうしたブランドは、独自の安全対策を製品に施し、しっかりとした回収プログラムが用意され、さらに、もしものときの自主回収やリコールも責任を持って行っています。

もちろん、これらのブランドの製品でも使用方法によって発火事故が起こる可能性はあります。落下や破損などに注意し、普段からリコール情報をチェックするなどして、安全に使うことを心がけましょう。

【参考出典】

東京消防庁

独立行政法人 製品評価技術基盤機構