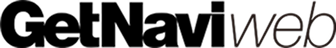

都市の建設現場に設置される仮囲いを彩るアートや、電車やバスのラッピング、有名企業やファッションブランドとのコラボレーション。多くの人が日常的に接している幅広いフィールドで、いま強い存在感を放っているアーティストたちがいます。

彼らを見つけるヒントは、「ヘラルボニー」という合言葉。それは、主に知的障害のある作家との信頼関係を通じて、福祉を起点としたまったく新しいカルチャーの創造に挑んでいる、ちょっとユニークな会社の名前です。

※ヘラルボニーの表現に対するモットーを尊重し、この記事では「障がい」を「障害」と表記します。

本当の“障害”はどこにあるのか?

「ヘラルボニー」の設立は2018年。岩手県出身で、重度知的障害のある4歳年上の兄を持つ双子の兄弟、松田文登氏と崇弥氏が同地でスタートしました。彼らは全国の福祉施設にアート活動をしている150名以上の主に知的障害のある作家とアートライセンス契約を結び、その作品データのライセンス事業を軸に、ファッションや有名企業のプロダクトに“デザイン”として落とし込んだり、街の建物や公共の乗り物などをラッピングする地域活性型のアート・プロジェクトを幅広く展開しています。

両代表は2019年に世界を変える30歳未満の30人「Forbes 30 UNDER 30 JAPAN」も受賞。従来の“福祉”業界の外側に生まれた福祉実験カンパニーとして、国内外から注目を集める存在です。

「ヘラルボニーは、世間一般からすると“アートの会社”として見られている側面が強いかもしれませんが、アートは僕たちにとってあくまでひとつの手段です。ヘラルボニーが本当に目指しているのは、世の中の“障害”に対するイメージを変えていくこと。知的障害のある人が“障害があって可哀想”とか、“何かが欠落している”といったバイアスをかけられずに生きられる社会。それがヘラルボニーの目指すところです」

そう語るのは、これまで『仮囲いアートプロジェクト』など数々の企画を推進してきたヘラルボニー アカウント事業部の泉雄太さん。

「最初にアートの手段を選んだのは、知的障害のある方々を“議論の土俵に上げること”が目的だったからです。従来の日本社会には、彼らが健常者と対等な立場で何らかの議論の場に出てこられる機会がほとんどありませんでした。彼らが入所する福祉施設ってどんなところにあるかというと、大半は都市から離れた郊外ですとか、人がほとんどこないような山奥だったりするんです。

僕たちは知的障害を文字で表す際に、“障がい”ではなくあえて“障害”と書くスタンスを貫いていますが、それは“障害”という言葉を個人の心身の機能障害の観点ではなく、社会的障壁という観点から捉えているから。つまり本当の障害は、社会の側にあるのではないか? あえて“害”という強い漢字を用いることで、そういった問題提起をしています」(泉さん)

そんな彼らのスタンスを尊重し、本記事内でも“障害”という漢字を使用することにしました。といっても、彼らの“問題提起”としてのアウトプットは常にカラフルで、見る者をわくわくさせるようなプロジェクトばかり。“害”という言葉から想像されるネガティブなムードはまったく感じられないのです。

「2018年に『障害者文化芸術活動推進法』という障害者の芸術活動を後押しする法律が施行されるなど、時代の流れも少しずつ変わりつつあります。この機運を活かして、知的障害のある方々が世に出ていくために何ができるか。そう考えたときに弊社が着目したのは、街頭演説で声高に社会を批判することではなく、当事者である彼らの作品を世に出すという手段でした」(泉さん)

価値の高いアートが、そこにあった

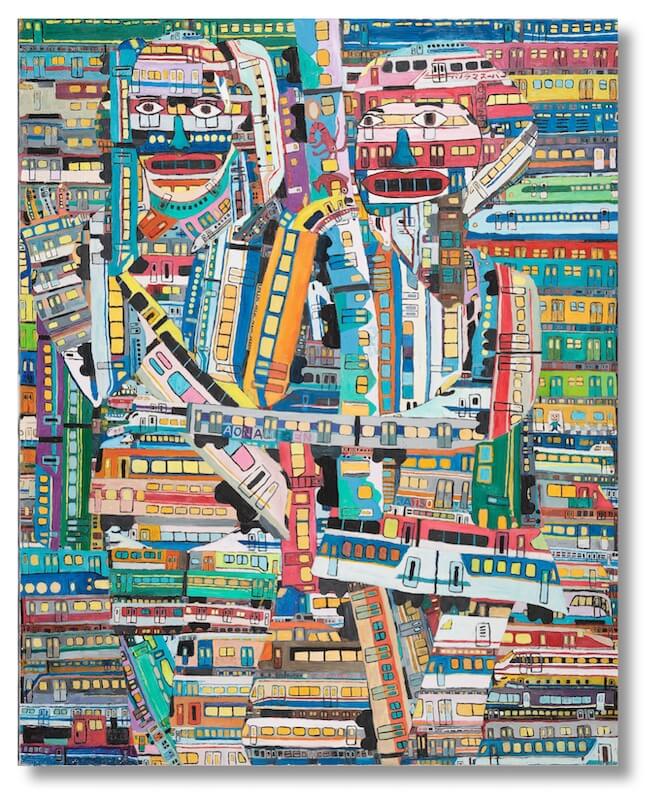

ただ作品を売るのではなく、作家とアートライセンス契約を結び、絵画等のデータをデザインとして活用する。このような手法から生まれたヘラルボニーの商品はファッションアイテムに始まり、今や街の建造物や食べ物のパッケージまで、さまざまなコラボレーション事例にも波及しています。設立からわずか5年余りでこれだけの“ブランド価値”を築けた理由とは? 作家の作品をデザインに落とし込む役割を担う同社デザイナー・丹野晋太郎さんに伺いました。

「原画作品を売るだけでは限られた人にしか届かないかもしれないけれど、ファッションブランドという形ならもっと幅広く、一般の人たちにも興味を持っていただけるのではないか。それが、ネクタイなどのファッションプロダクトからスタートした理由です。

いまは全国の福祉施設を通して、150名以上の作家と契約していますが、契約にあたっては、金沢にある金沢21世紀美術館のキュレーター・黒澤浩美さんを企画アドバイザーとして迎え、専門家の審査を通った作家のみと締結する形をとらせていただくことで、商品価値を高める工夫もしています」(丹野さん)

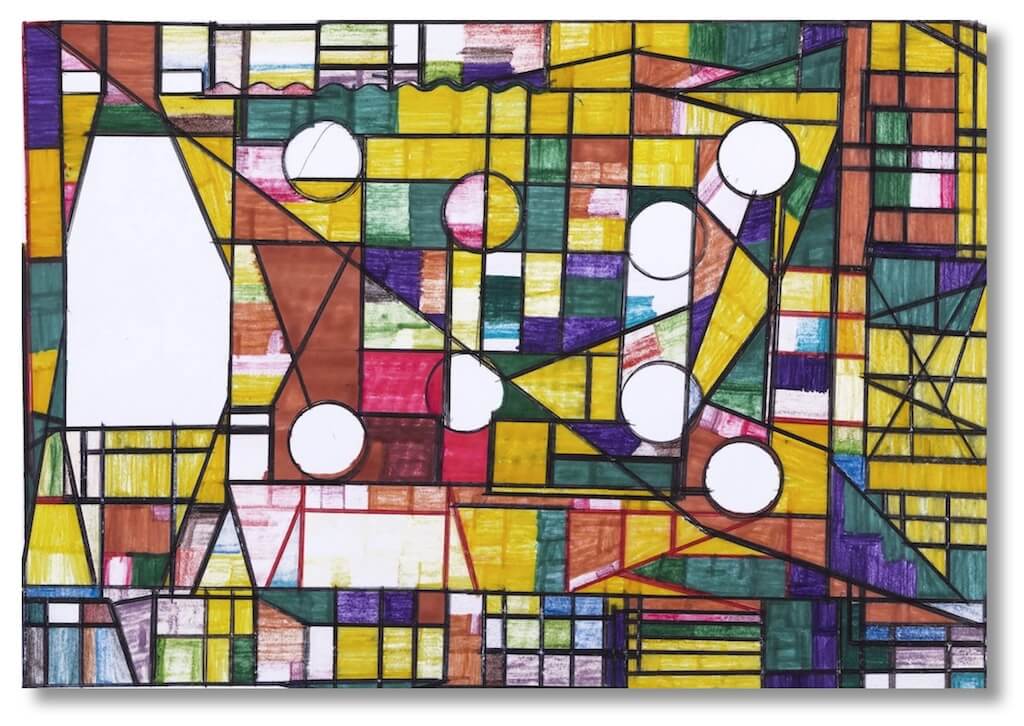

知的障害のある作家の絵に共通して見られる傾向として、同じモチーフを毎日繰り返し描いたり作ったり、途方もない集中力で緻密に描きこんでいくといった独特の作風があるそう。

「それをどのような形で世に出すかは、作品によります。洋服の柄に落とし込みやすい絵もあれば、そうでない作品もあるので、アウトプットの仕方は私たちヘラルボニーの社員たちにとってもっとも重要な仕事です。例えば三重県の希望の園に在籍する作家・早川拓馬さんは、電車とアイドルがひたすらに大好きな人。彼の作品は柄としてグッズに落とし込んでしまうよりも、一枚の絵画として展覧会などで見せた方が作品の良さが伝わりやすいんです」(丹野さん)

「それと、これはつい忘れられがちなことですが、彼らは人に評価されるためにアートを作っているわけではなく、なんとなく繰り返して描いていたり、好きでたまらないモノやコトを描いたりしています。弊社の代表は、そういった作品から感じた“とんでもない何か”に純粋に衝撃を受け、彼らの“異彩”を世に放つべく、このヘラルボニーという会社を始めました。

1枚の絵でそれだけ人の心を動かすことができたなら、それってもう障害があろうとなかろうと、アーティストとして“勝ち”ですよね。でもこれまでは、彼らの作品や自分の名前を世に出し、ビジネスとしてお金に紐づけていく場所やきっかけがなかったんです。彼らのアートには、常に“障害者が描いた”というラベルが貼られていて、ある意味“福祉”という枠が彼らの可能性を狭めているような現状がありました。だから私たちは、ヘラルボニーの作家さんたちにもっともっと世に出て、お金をたくさん稼いでほしいと思っているんです」(丹野さん)

ヘラルボニーと契約している作家は、一般企業への就労が難しい重度知的障害のある人もいます。厚生労働省の調査によると、障害や難病のある人が利用できる就労継続支援B型事業所で働く人は全国に約26.9万人。その平均賃金は1ヶ月で1万6000円程度なのだとか。(令和2年3月時点。厚生労働省資料「障害者の就労支援対策の状況」より)

「契約作家さんの中には、まだ少数ではありますが確定申告をする人も出てきました。彼らを取り巻く現実的な課題として、将来親が亡くなった後の生活や収入源をどうするかがあります。作家がライセンス契約を通して自力で収入を得るモデルケースが作れたことで、こういった課題に対してもある意味、副次的にアプローチできているのかもしれません」(泉さん)

大事なのは福祉の理解ではなく

ひとりの個人を知っていくこと

ヘラルボニーの大きな特徴として、彼らはそもそも福祉のスペシャリストではないという点があります。

「最近は会社の知名度が上がってきたので福祉を勉強してきた社員の採用も増えていますが、当初は障害のある家族がいるが福祉は専門としていない社員が大半でした。最初の1年くらいは施設の方々に話を聞き、障害福祉者のことを学びながら仕事をしていたというのが正直なところなんです」(泉さん)

「作家さんと接していると、言葉では会話が難しい時や思っていることがわからなかったり、素人の私たちからすればどうしたらいいかわからなくなることなんて日常茶飯事。でも私たちはそれを、障害のある方だから仕方ないと、“わかったふり”をすることだけはしないようにしています」(丹野さん)

例えばある作家さんは、おしゃべりをしている間、ずっと宙に何かを書き続けていたそう。

「彼のお父さんも最初は何をしているのかわからなかったそうですが、あるとき後ろからよく観察してみたら、どうやら文字を書いているようだと。人から聞いたことを頭ですぐに理解することが難しいから、指先で文字を書いて意味を理解しようとしているのではないかということでした」(丹野さん)

「つまり、私たちから見たら変わった行動でも、本人にとっては何か重要な意味があったりする。そういうことが、何度もやりとりしているとだんだんわかってくるんです。もちろん同じ障害があっても、人柄はみんな違います。結局は個人としてやりとりを積み重ねて、その人を知っていくしかない。でも、本当はそれでいいのではないかと思っていて」(丹野さん)

言語のコミュニケーションが苦手で、意思の疎通が難しい作家でも、出来上がった商品のサンプルは保護者や施設の管理者ではなく、できる限り本人に確認してもらう。それがヘラルボニーのやり方だそう。

「言葉はわからなくても、自分の作品がプリントされた商品を見せるとぎゅっとうれしそうに抱えて返してくれなくなる作家さんがいたり(笑)、他の作家さんの作品がデザインされた商品を身に着けてお会いすると『カッコ悪いぞ! 俺の柄を付けろ!』と言ってくる方がいたりしました」(丹野さん)

「そうそう(笑)。ある意味僕たちは、作家さんたちと“障害者”として関わっていない可能性すらあるかもしれませんね」(泉さん)

僕たちは障害のある方に

支援“されている”側の存在

「ヘラルボニーでは百貨店にお店を出店したり、有名ホテルとコラボして客室の内装をヘラルボニーのアートでデザインするといった企画も実施していますが、実際に作家さんをその場所にお招きすると、『初めて家族でホテルに泊まりました』『ヘラルボニーがやっているから、百貨店に行っていいんだと思えるようになりました』といったお声を頂戴するんです。障害がある子どもがそういう場所に行ったら、周りに迷惑をかけるかもしれない。そんな風に自らを制限して生きてきた方々が、生活の選択肢を増やしていくことにも、わずかながらではありますが、寄与できているのかもしれません」(泉さん)

「そういう意味で大きかった仕事のひとつが、電車のアートラッピングです。2023年10月から約2年間、岩手のJR釜石線で陸前高田市出身の作家さんのアートをラッピングした車両が走ることになりました」(丹野さん)

「地方でこういった目立つコラボ事例を作ると、地元の新聞に載せていただけたりするんですよ。すると当人のご家族や彼らを取り巻くさまざまなところで、喜びの声が上がるんです。「どこの家の誰々君が新聞に載ったよ!」って、すごくわかりやすいコミュニケーションのひとつなんですよね。そんな話題や歓喜の輪を日本の各地で作れることが、この仕事の醍醐味でもあると思っています」(泉さん)

ヘラルボニーの社員たちは、障害のある人を支援しているのではなく、むしろ彼らに支援されてる。泉さんはそう繰り返していました。

「彼らを障害者というラベリングをして接するのではなく、もっと個人として目を向けてみる。そういう考え方が社会に当たり前に広がったら、日本社会における“障害”の捉え方も、障害のある方の生き方や暮らしも、きっと変わっていくのではないでしょうか。何だか大きな話になってしまいましたが、それでも彼らの作品を見ていただければ、僕らの想いは多くの人に伝わるのではないかと思っています」(泉さん)

Profile

ヘラルボニー リードアカウント / 泉 雄太

2019年秋に入社。前職で住宅メーカーの営業職をしていた経験を活かし、入社後は『仮囲いアートプロジェクト』などの建設系の案件でプロジェクトを牽引している。ヘラルボニーの本拠地である岩手県で前職時代を過ごし、松田文登氏と出会った。

ヘラルボニー デザイナー / 丹野晋太郎

2019年春に入社したヘラルボニーの1人目の社員。大学時代にアルバイトをしていた居酒屋で代表取締役副社長の松田文登氏と知り合ったことを機に、知的障害のある人々のアートに興味を持つ。大学卒業後、広告代理店を経てヘラルボニーに参画。

ヘラルボニー HP