筆者はとにかく忘れ物が多く、取材に行く際に必要なツール類は家を出るときにしつこいぐらいチェックしているつもりだ。それなのになぜか現地で「あっ、アレがない!」が発生してしまう。本当に不思議だ。

よくあるのは、カバンを変えたときに中身を入れ替えるのを忘れた、といったケースなので、モバイルバッテリーや名刺入れなど必須レベルの高いものは「同じものをカバンの数だけ買って全てのカバンに予め入れておく」といった対策をとっている。とはいえ全部がそれで済むはずもなく……。困ったものである。

そこで現在、物忘れ対策として試してみているのが、一般的に“わすれものチェッカー”と呼ばれているチェックボードだ。 基本的に小学生の忘れもの対策用として市販されているものなので、最初はちょっと抵抗もあったのだけど、使ってみると「なるほど」と唸ってしまった。

「うっかりチェッカー」が目を引く理由

この手のチェッカーはすでに多くのメーカーから販売されており、構造もほとんど同じである。

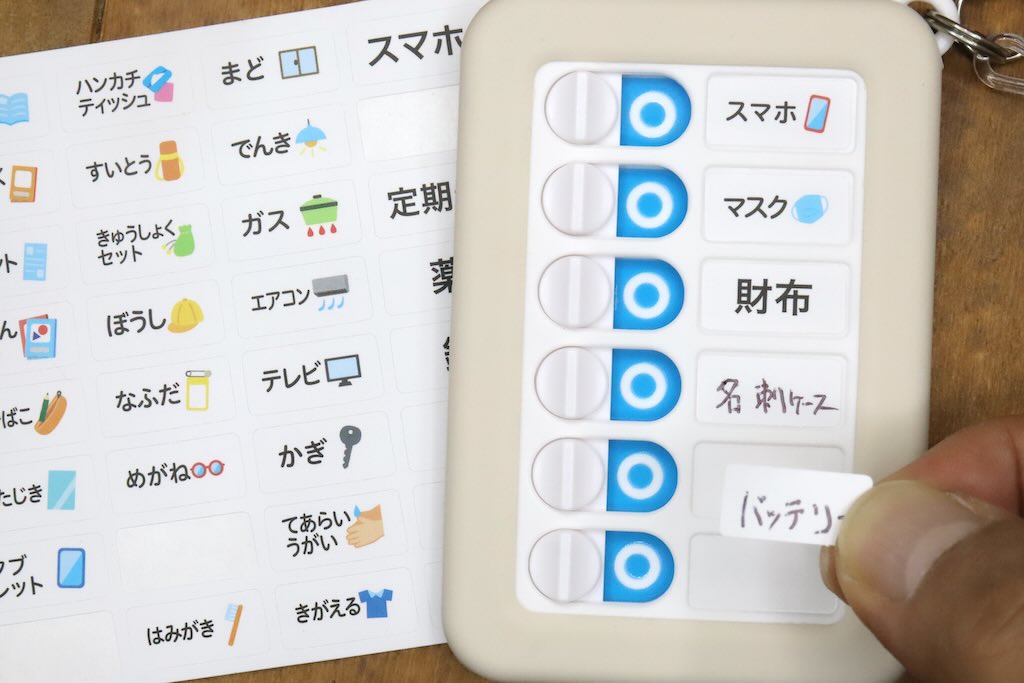

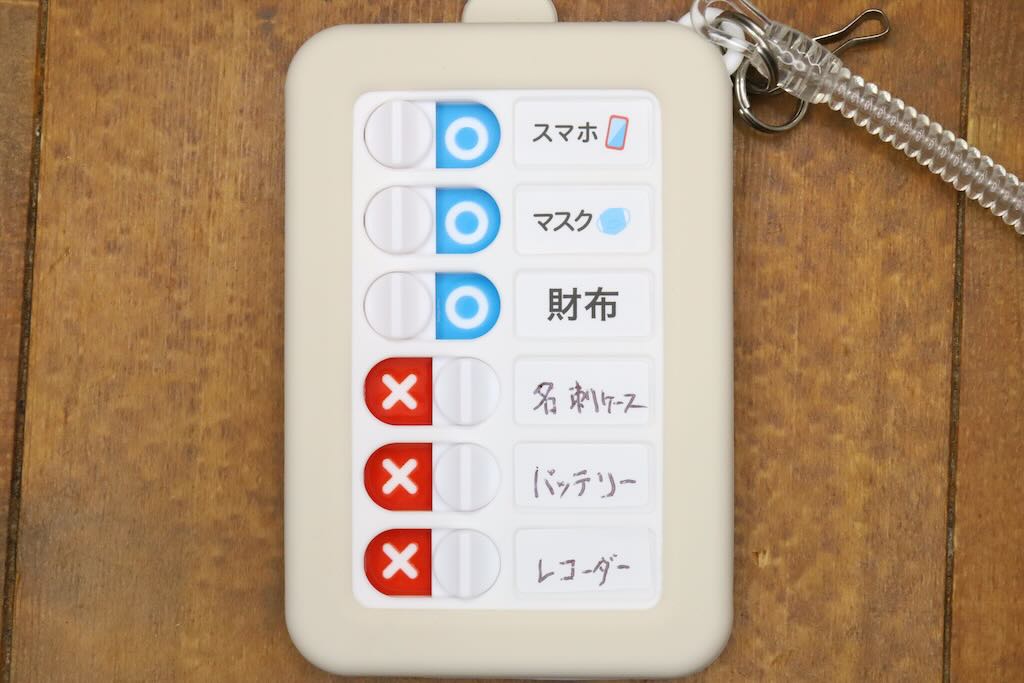

片手に握れるサイズのボードに5〜10列のチェック項目と「×/○」を切り替えるスライダーが並んでおり、家を出る前に各項目ごとに忘れてないかセルフチェックしたら、×から○にスライドさせる。これでチェック漏れを防いで忘れ物をなくすという仕組みだ。

大手通販サイトで「わすれものチェッカー」を検索すると本当に大量に出てくるのだけど、その中で今回導入してみたのが、SONiCから発売されたばかりの「うっかりチェッカー パスケース付」である。

なぜこれを選んだか? 家を出る際にチェッカー自体を忘れるという定番の凡ミスを防ぐ工夫が含まれていたからだ。

忘れ物防止グッズ自体を忘れない工夫

従来のチェッカーは、そのほとんどが“チェッカー単体+吊り下げ用リングかカラビナ”という構成だった。

対して、うっかりチェッカー パスケース付は、その名の通りシリコン製のパスケースにチェッカーが収納されており、さらにナスカンとカールコードまで付属している。

例えば、日常的に使用頻度が高い交通系ICカードを一緒にパスケースにセットしておけば、チェッカーも忘れにくい。ナスカンに家の鍵を吊しておけば、自宅を出るときにまずチェッカーで忘れ物をチェックしてから施錠する……という流れになるし、カールコードでいつものカバンに取り付けておくと、外出しようというタイミングで視界に入りやすい。

ともかく、外出時にチェッカーを身に付けていられる工夫が複数備わっていることで、チェッカーの存在を忘れることなく、確実に忘れ物チェックがしやすくなっているわけだ。

実のところ、筆者のように忘れ物が多い人にとっては、外出時のチェックを忘れるよりも、チェッカー自体を置き忘れてしまう可能性のほうが大きい。なので、身に付けておきやすい工夫は重要なのである。

あえて不便にした? 設計の妙

うっかりチェッカー パスケース付のボードは6列構成で、左に×/○スライダー、右にチェック項目の欄が並んでいる。この並びの順番も、確実にチェックするうえで重要となっている。

というのも、外出時にはだいたい利き手(筆者は右手)にカバンや荷物を持っているので、チェッカーは空いている左手で操作する確率が高い。そのとき、チェック項目が右側だと親指に被らず見やすく、チェック漏れしにくいのである。

スライダーを×から○に切り替えるには、右から左へスライドさせるのだけど、これは左手の親指で行うと“引く動作”になって、ちょっとやりにくい。

でもだからこそ、このやりにくさも重要……というか、やりにくいのが正しいのだ。

親指の動きとしてはスライドを押す動作がラクだけど、そうなると、チェック項目を確認せずに惰性でチャッチャッとスライドさせてしまうこともある。そうなると、もはやチェッカーの意味をなさないので、スライド動作はあえてやりにくいほうが正解なのだ。

パスケースの裏側も活用

パスケースには裏面にカード用の収納ポケット(1つ)とカードスリット(2つ)があり、そこに交通系ICカードや会員証など出先で必要なカード類を入れておけるようになっている。

ケースから取り出す必要のない非接触式の交通系ICカードは、

- 落とさないように深い収納ポケットへ

- その他のカード類は気軽に取り出せるようシンプルなスリットへ

という使い分けが便利そうだ。

カード類を入れたらポケット上部のフラップでフタをしておくと、うっかりカードを落とす心配も少ないだろう。

また、「チェッカーに項目を作るほどではないけど、たまに必要なもの」は、このスリットに専用のメモを作って挟んでおくこともできる。

ただし、チェッカー面に気を取られていると裏面のメモは見忘れることもあるので、あまりアテにはしないほうがいいかもしれない。

恥を捨てて素直になろう

製品自体はあくまでも学童用ということで、大人が使うにはやや気恥ずかしいと感じるかもしれない。しかし、そもそも大人として仕事場に忘れ物をするほうがはるかに恥ずかしい。どっちがマシかを考えれば、導入をためらう理屈はないはずだ。

なにより、ある程度の加齢が進むと、自分の脳がいかに信用できないかにも気付いてくる。便利な道具には素直になったほうが、結果として助かると思うのだ。