イベントやメディアへの出演、新作文房具のプロモーションなどに引っ張りだこの文具ソムリエール・菅未里さん。仕事柄、文房具を試す機会は多く、手元には山のような文房具が……。そんな菅さんが、自腹を切ってまで手に入れた、いま本当に気に入っている文房具とは何なのか?

今回は、通好みながら、「モレスキン」好きなら絶対にチェックして欲しいノートを紹介していただきます。

「菅未里の自腹買い文房具」バックナンバー

https://getnavi.jp/author/misato-kan/

バレットジャーナルの公式ノートとしてヒット

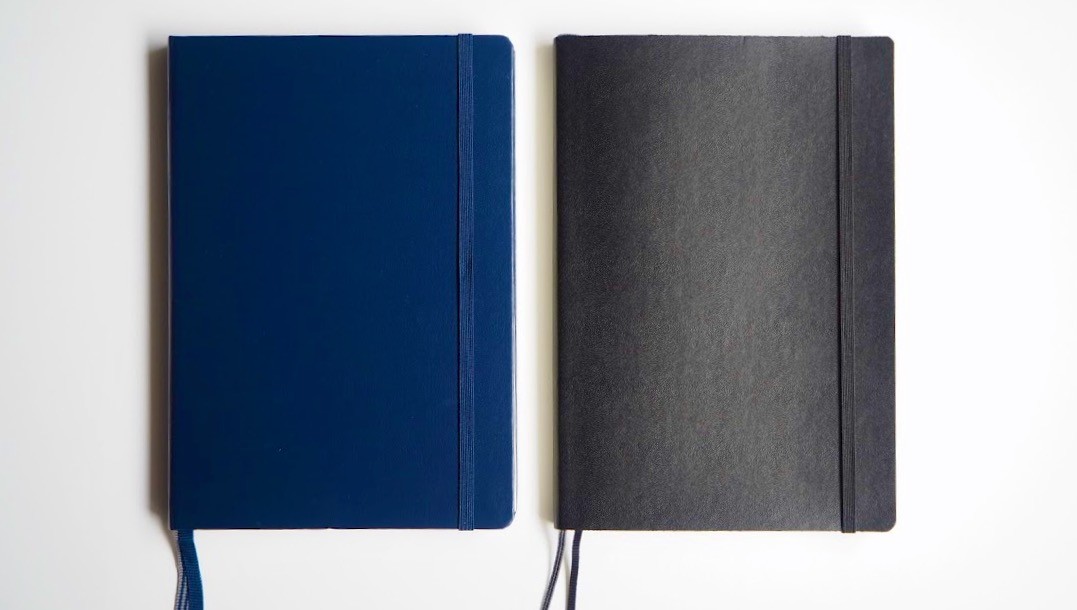

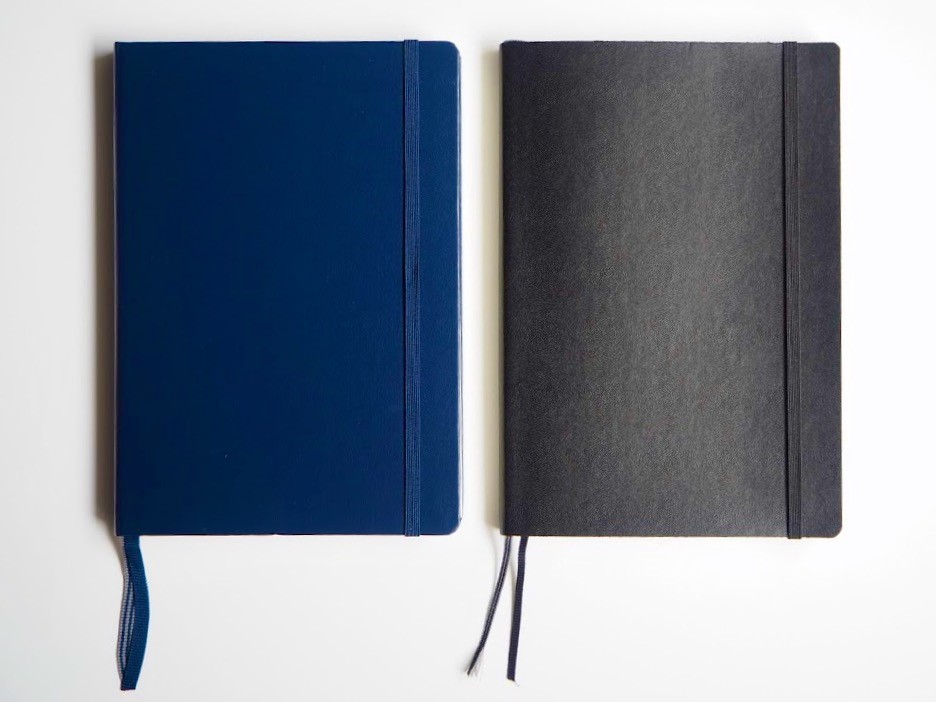

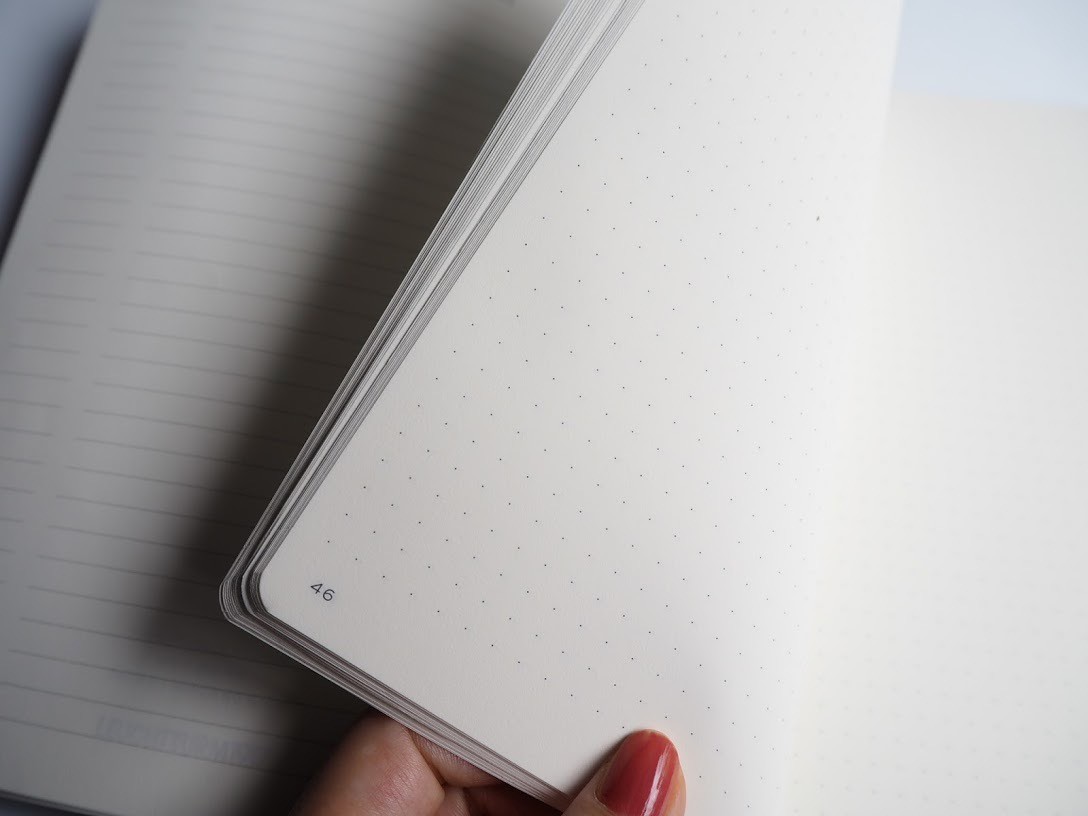

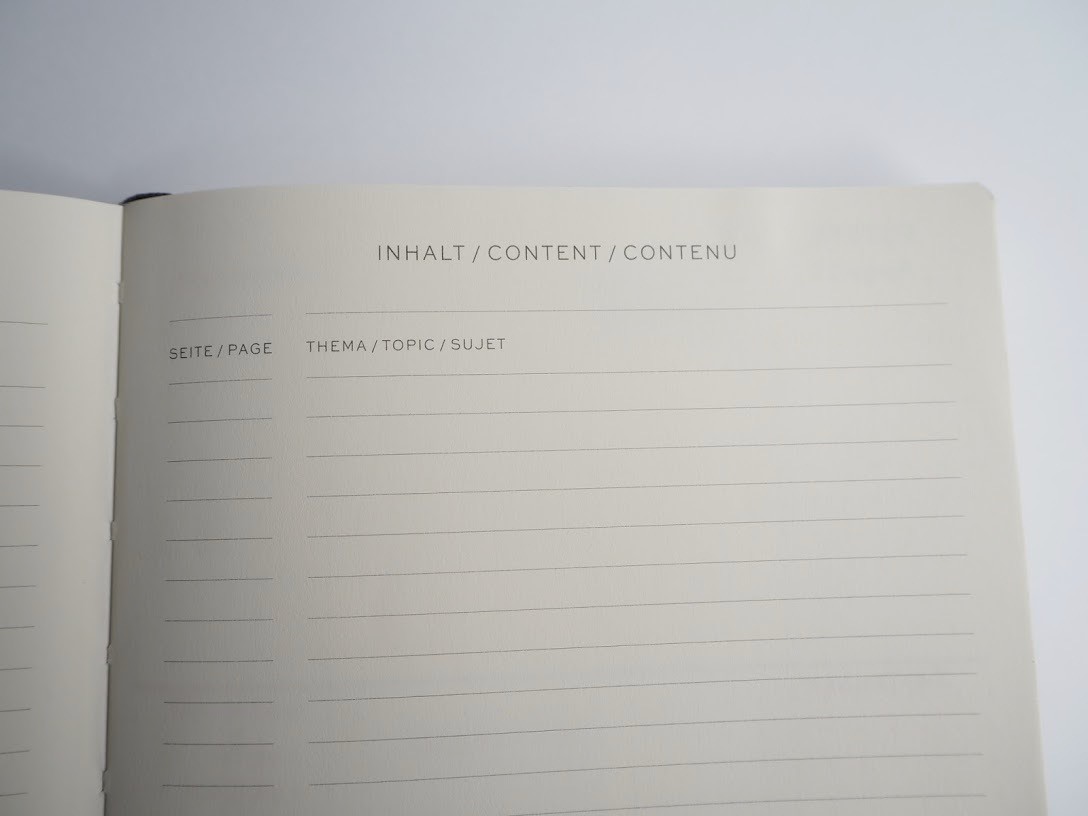

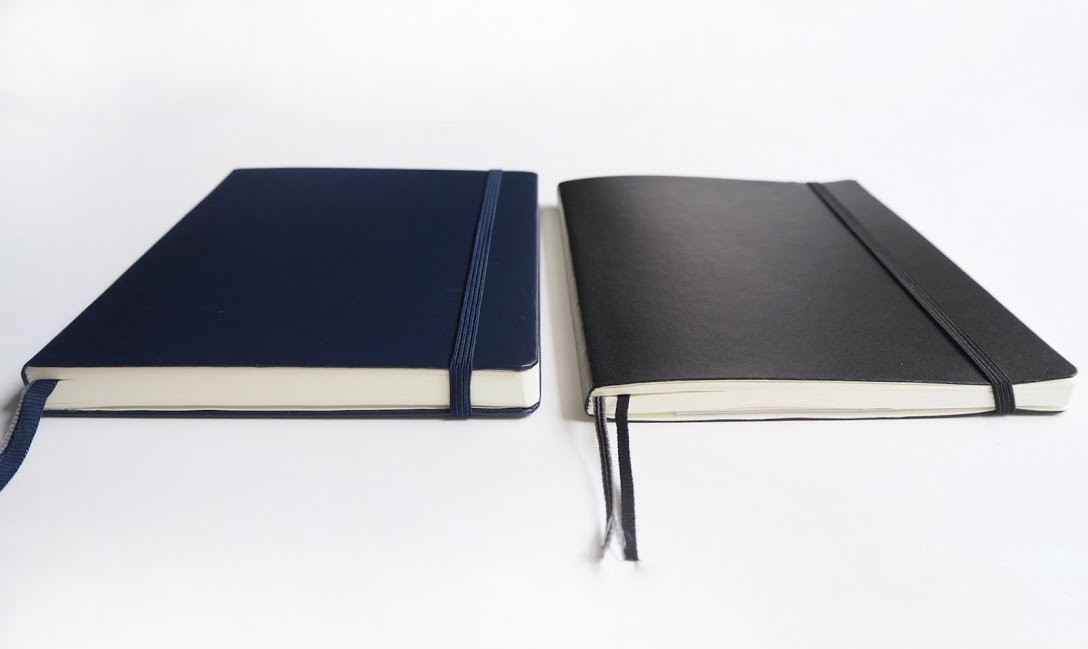

ドイツのノート、「ロイヒトトゥルム1917」をご存知でしょうか。モレスキンに似た、ハードカバーのシンプルなノートですが、ページ番号や目次スペースがあるのがモレスキンとの違いです。

このロイヒトトゥルム1917ですが、2、3年前から日本でも大流行しています。理由の一つは、ロイヒトトゥルム1917が、昨年大ブームになり本もたくさん出たノート術「バレットジャーナル」の公式ノートであることでしょう。バレットジャーナルを考案したアメリカ人、ライダー・キャロル氏がロイヒトトゥルム1917を愛用していたためです。

何を隠そう、私もロイヒトトゥルム1917を愛用している一人です。書いたように、ページ番号と目次があると情報を整理しやすいからです。カラーバリエーションが豊富だったり、毎年新しいカラーが出たりするのも楽しいですしね。

「ロイヒトトゥルム1917」はハードカバーだけじゃない

ところで、私が使っていたロイヒトトゥルム1917はハードカバーのモデルでした。私だけではなく、ほとんどの方は「ロイヒトトゥルム1917」と聞くと、ハードカバーを思い浮かべるでしょう。頑丈ですし、立ったままメモを取るときは、表紙が下敷き代わりになって便利です。

しかし、私は見落としていたのです。ロイヒトトゥルム1917にソフトカバーがあったことを。

いえ、存在は知っていました。ただ買うことがなかったのですが、ある時、「そういえば、最近は座った状態での打ち合わせが増えてきたな」と気づき、机の上で使うためにソフトカバーモデルを買ってみたのでした。サイズはA5です。

すると、これが素晴らしい。何がって? 軽さです。

180グラムも軽量!

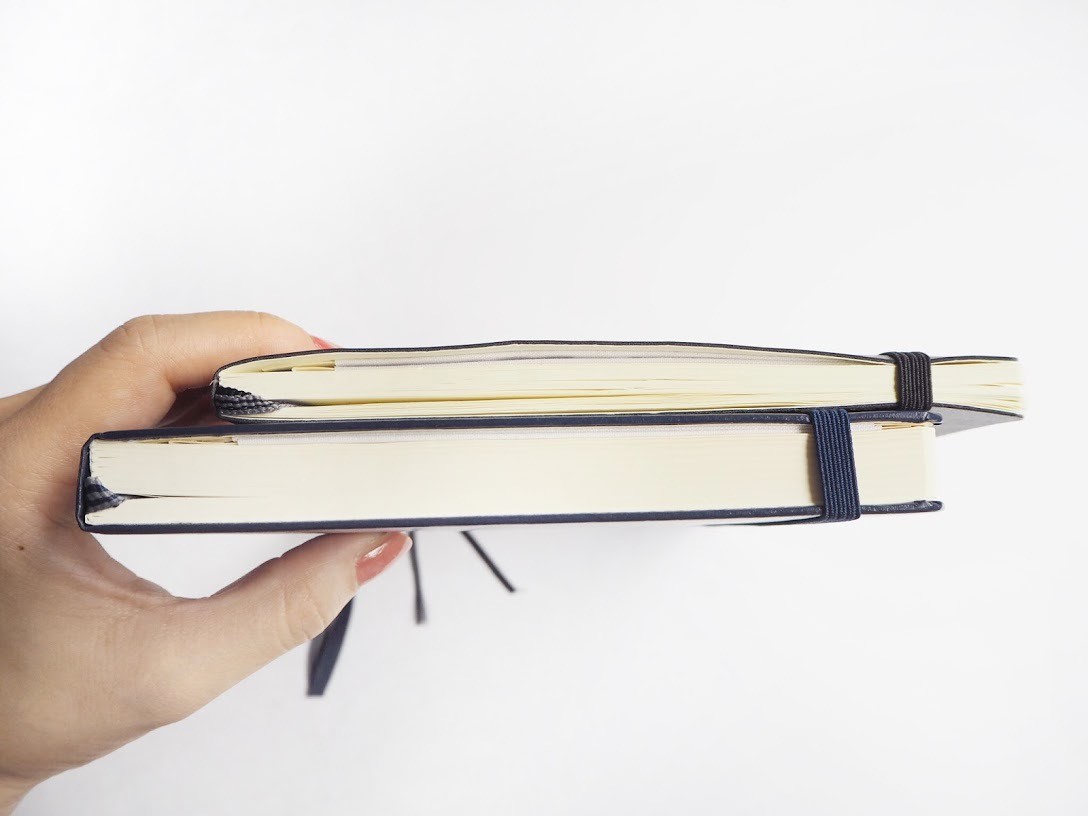

A5・ハードカバーのロイヒトトゥルム1917を計ってみると、重さは405グラムありました。厚さは、ページナンバーが打ってあるページが249ページです。いっぽうで同じA5のソフトカバーだと、123ページでわずか225グラムしかありませんでした。

この差は非常に大きいです。持てば重量差はすぐに分かりますし、何よりも持ち歩くときの負担がまったく違います。カバンが一気に軽くなるため肩がこらず、疲れないのです。これには驚きました。

もちろんロイヒトトゥルム1917ですから、ソフトカバーのほうもデザイン・機能いずれも間違いありません。机の上で使うぶんには、ハードカバーに劣る点はないでしょう。

文房具の世界ではそれほど優先順位が高くない“軽さ”ですが、その意味の大きさを思い知りました。よく考えると、持ち運び用のパソコンやメガネではどのメーカーも軽さを競っています。ならば、普段持ち歩く文房具の重量を意識してもよさそうですね。