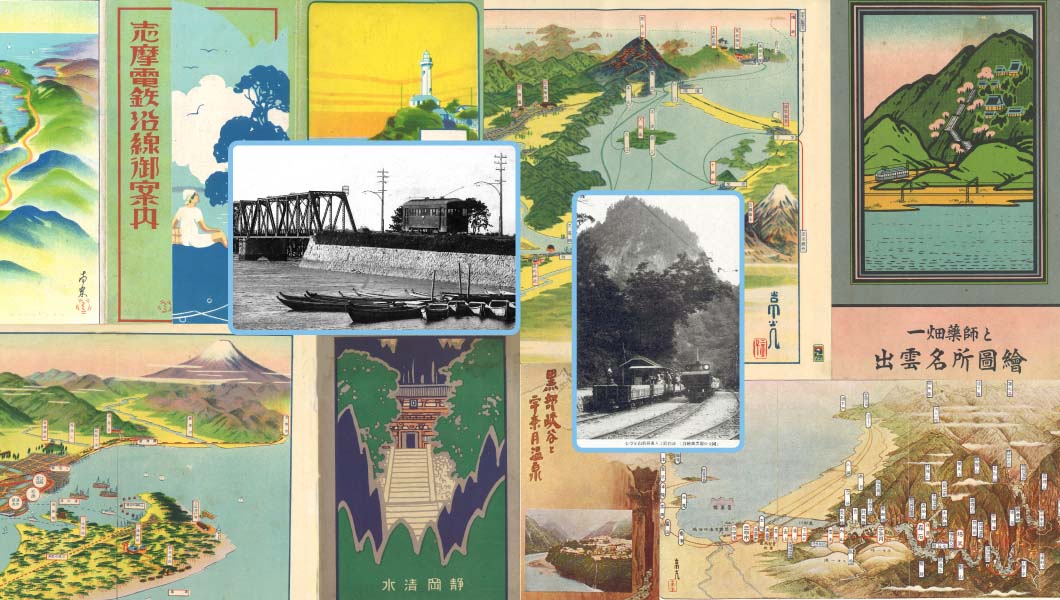

〜〜大正・昭和初期の鉄道路線図・鳥瞰図を読み解くNo.2〜〜

大正から昭和初期に盛んに作られた鳥瞰図。観光地だけでなく、鉄道の路線案内図も多く作られた。古い鳥瞰図を見ると、意外な発見があり、それが楽しい。

今回、紹介する鉄道鳥瞰図は、現在も走る路線の100年近く前の姿である。この時代の鳥瞰図と絵葉書で複数の沿線の過去をたどってみよう。路線は“こんなだったのか”という発見に加えて、当時の文化の一端も見えてくる。

【関連記事】

吉田初三郎の熱意に引き込まれる!大正&昭和初期の「鉄道鳥瞰図」の世界

*緊急事態宣言および、まん延防止措置が引き続き一部地域に宣言・発令されています。不要不急の外出を控えていただき、宣言解除後に鉄道の旅をお楽しみください。

【鳥瞰図は物語る①】路線と駅名の変化が著しい静岡鉄道沿線

前回は“大正の広重”と称された吉田初三郎の鳥瞰図の魅力に注目してみた。今回は、初三郎と並ぶ存在とされた金子常光(かねこつねみつ)の鳥瞰図を中心に、話を進めたい。

1894(明治27)年生まれの金子常光は、吉田初三郎の10年後輩とされている。初三郎の弟子となり学んだ後、1922(大正11)年に独立し、日本名所図絵社という会社を立ち上げに関わり、約1500点ともされる鳥瞰図を作り出している。初三郎と同じく、その生涯は謎に満ちている。没年も明確ではない。当時の商業デザインの世界は、一時的に名を挙げたとしても、後世まで名を残すことは稀だったのであろう。そんな金子常光が描いた鳥瞰図を元に、約100年で大きく変わっていった鉄道路線に注目した。まずは静岡市内を走る静岡鉄道から。

*鳥瞰図および絵葉書は筆者所蔵。禁無断転載

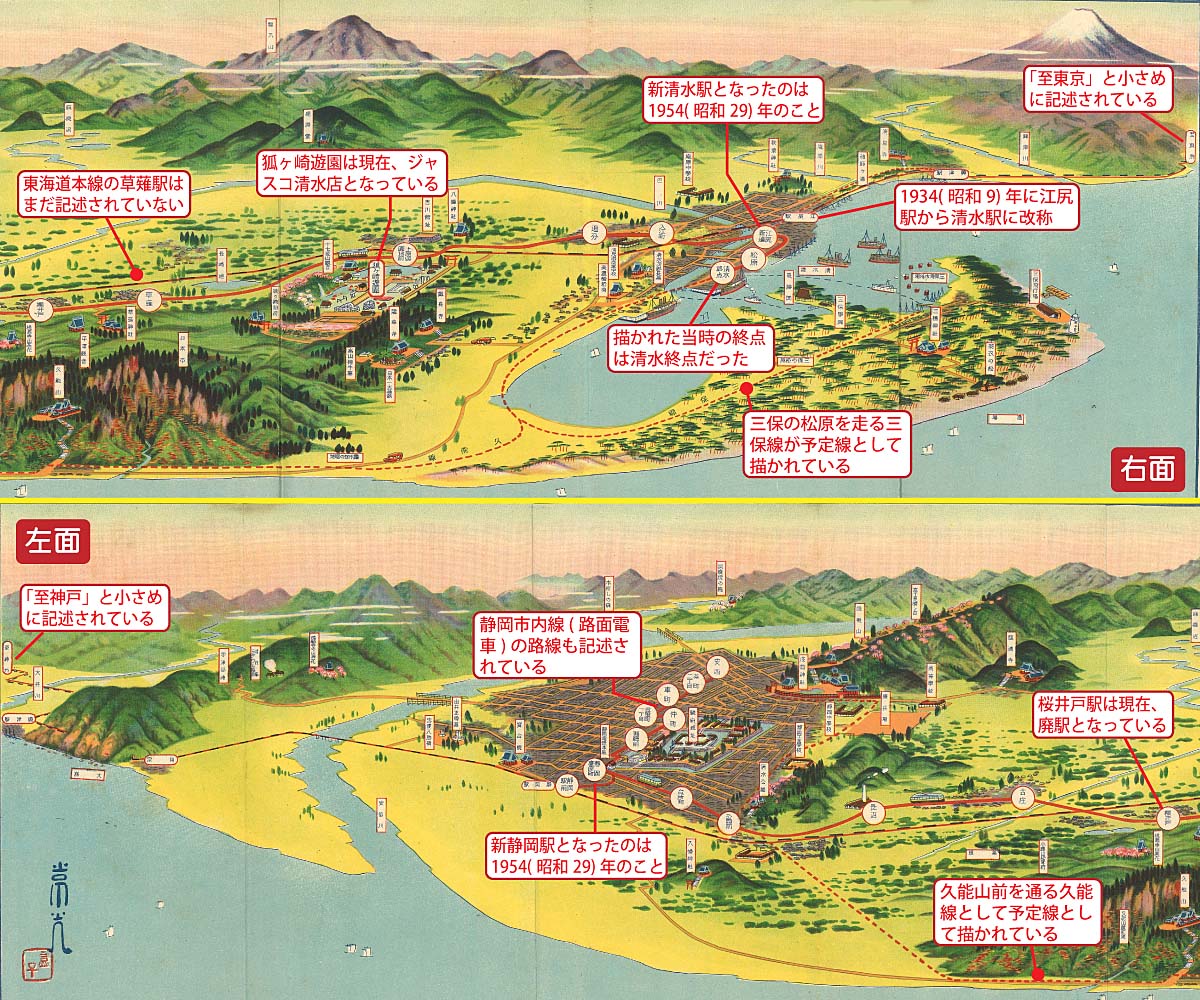

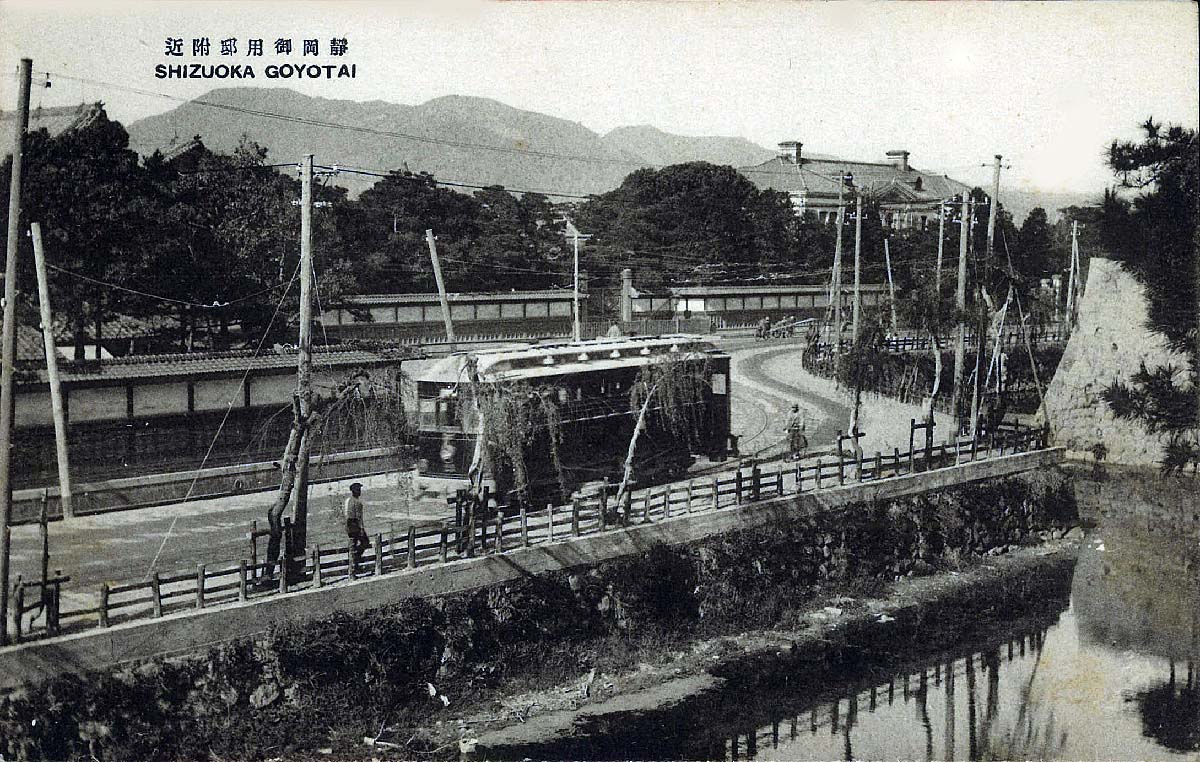

◆1927(昭和2)年発行・静岡電氣鐵道「静岡清水遊覧案内」

静岡鉄道は静岡市内の新静岡駅〜新清水駅間11.0kmを走る。路線距離は短いものの、列車本数が多く便利で、静岡市民の大切な足として利用されている。

紹介の鳥瞰図は今から94年前に発行されたものだ。これを見ると、まずは現在の起点、終点駅の名前が異なっていたことが分かる。新静岡駅は鷹匠町(図では静岡鷹匠町)、新清水駅は江尻新道となっている。さらに両駅ともこの先に路線が描かれている。新静岡駅側は、静岡駅前〜安西間に鉄道路線が走っていたことが分かる。また新清水側は清水終点(他資料では「清水波止場」とあり)まで路線が走っていた。調べると新静岡駅側には、静岡駅前〜安西間を静岡市内線の軌道線2.0kmが走っていたことが分かった。

新静岡駅、新清水駅から先の路線は、静岡市内線は1962(昭和37)年に、新清水駅から清水波止場までは1949(昭和24)年に廃止されている。

一方、当時の鉄道省(後の国鉄)の東海道本線が平行して走っていたが、こちらも現在との違いが見られる。現在の清水駅は鳥瞰図の作成当時は江尻駅と呼ばれていた。また草薙駅だが、現在は静岡鉄道とJR東海道本線の駅がすぐ近くにあり乗り換え客も多い。1926(大正15)年4月3日には東海道本線の草薙駅も誕生しているはずなのだが、図には同駅が描かれていない。印刷が間に合わなかったのか、意図して描かなかったのかは分からない。当時の鳥瞰図、路線図は、意図してライバル会社の駅や路線を入れないケースがある。このあたり、どのような背景があるのか知りたいところだ。

路線図を見ていて不思議に思ったのは、観光地として知られる三保の松原の半島部に点線が記されていること。また久能山の登り口、太平洋に沿った海岸沿いにも点線が記される。両線は予定線で「三保線」「久能線」という記載がある。調べてみると三保線は、実際に清水波止場から路線延長を目指して工事が進められた路線だった。着工されたが、太平洋戦争のさなかという時期もあり、路線開業が断念されている。同地域には国鉄清水港線(1984・昭和59年に廃線)がすでに敷かれていたことも、工事中止の理由としてあったのかも知れない。この点線は、2本とも未成線と終わった。

実は静岡鉄道にはこうした未成線以外に、路線網が広がった時代があった。太平洋戦争中の1943(昭和18)年に、旧清水市内を走る清水市内線(路面電車)と、波止場線、駿遠線を吸収合併している。この3本とも1970年代までに次々と廃止されているのだが、駿遠線に至っては68.5kmにも至る路線だった。現在は、11.0kmという短い路線のみの鉄道会社となっている静岡鉄道だが、鳥瞰図がつくられた時代から現代に至るまで、未成線となった予定線、複数路線の吸収合併、そして廃止といった、幾多のドラマが同社の歴史には隠されていたのである。

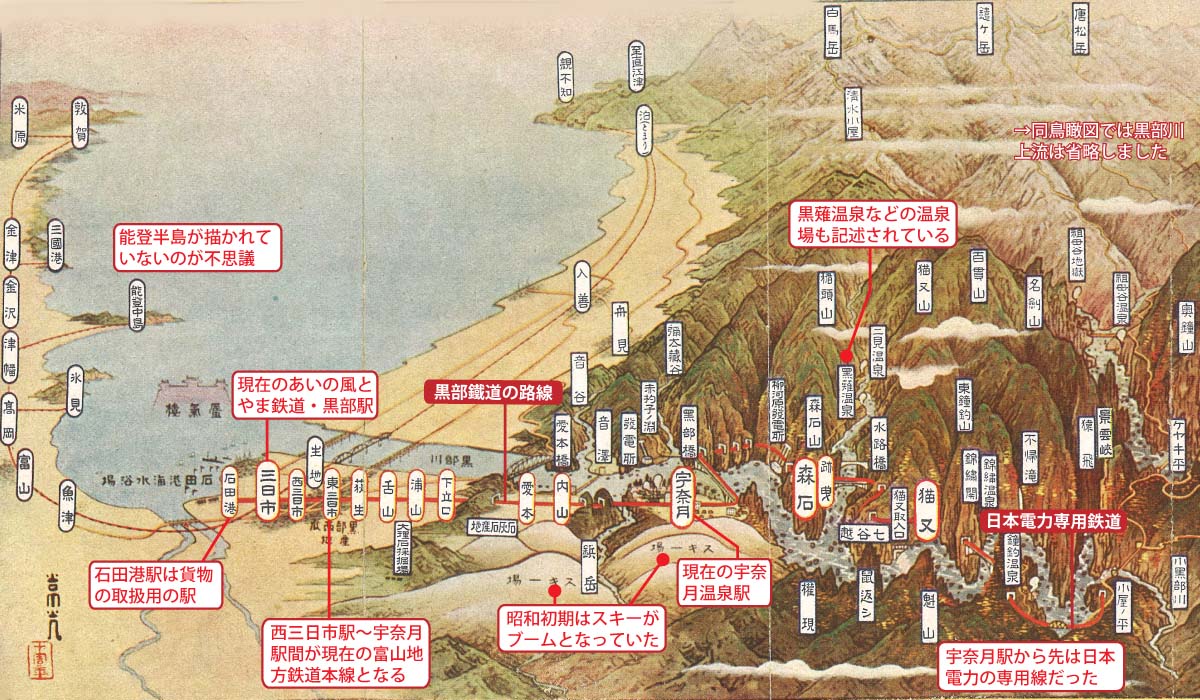

【鳥瞰図は物語る②】移り変わりに驚かされる黒部川流域の路線

黒部川流域といえば、現在は富山地方鉄道本線が電鉄黒部駅〜宇奈月温泉駅間を走り、その先には黒部峡谷鉄道が延びる。現在の路線となる前に、富山地方鉄道本線の路線は黒部鐵道という鉄道会社の路線で、また黒部峡谷鉄道の路線は日本電力の専用鉄道線だった。当時の路線を描いた金子常光作の鳥瞰図がある。大きく変わる前の沿線の様子をひも解いてみよう。

◆1931(昭和6)年発行?・黒部鐵道「黒部峡谷と宇奈月温泉」

現在の富山地方鉄道本線の電鉄黒部駅(旧・西三日市駅/にしみっかいちえき)〜宇奈月温泉駅(旧・宇奈月駅)間の16.1km間が黒部鐵道の元路線と重なる。

黒部鐵道は1922(大正11)年11月5日に三日市駅(現・あいの風とやま鉄道・黒部駅)と下立口駅(おりたてぐちえき)間に路線が開業、翌年11月21日に桃原駅(後の宇奈月駅)まで路線が延びている。三日市駅では当時の鉄道省の北陸本線と接続、その先に石田港駅という貨物取扱駅があり、鉱物資源の輸送用と、黒部川の電源開発用の資材運搬線という役割が強かった。

鳥瞰図にも石灰石産地、大理石採掘場などの文字があり、沿線は鉱物資源が豊富だったことをうかがわせる。

金子常光が描いたとされる鳥瞰図。左半分が日本海沿岸部で、右半分に黒部峡谷が描かれるが、見ると峡谷の険しさがよく分かる。昭和初期の同地域は、まだ未踏のエリアが残り、官製地図は当てにならなかったと推測できる。鳥瞰図を描いた時の作図も、さぞや大変だったと思われる。1931(昭和6)年ごろに初版発行されたようだが、同鳥瞰図は人気があったようで、筆者の手元にあるものは1933(昭和8)年暮れの発行ですでに第五版となっている。当時の黒部峡谷は、未知のエリアで、そこに魅力を感じた旅行者も多かったことだろう。

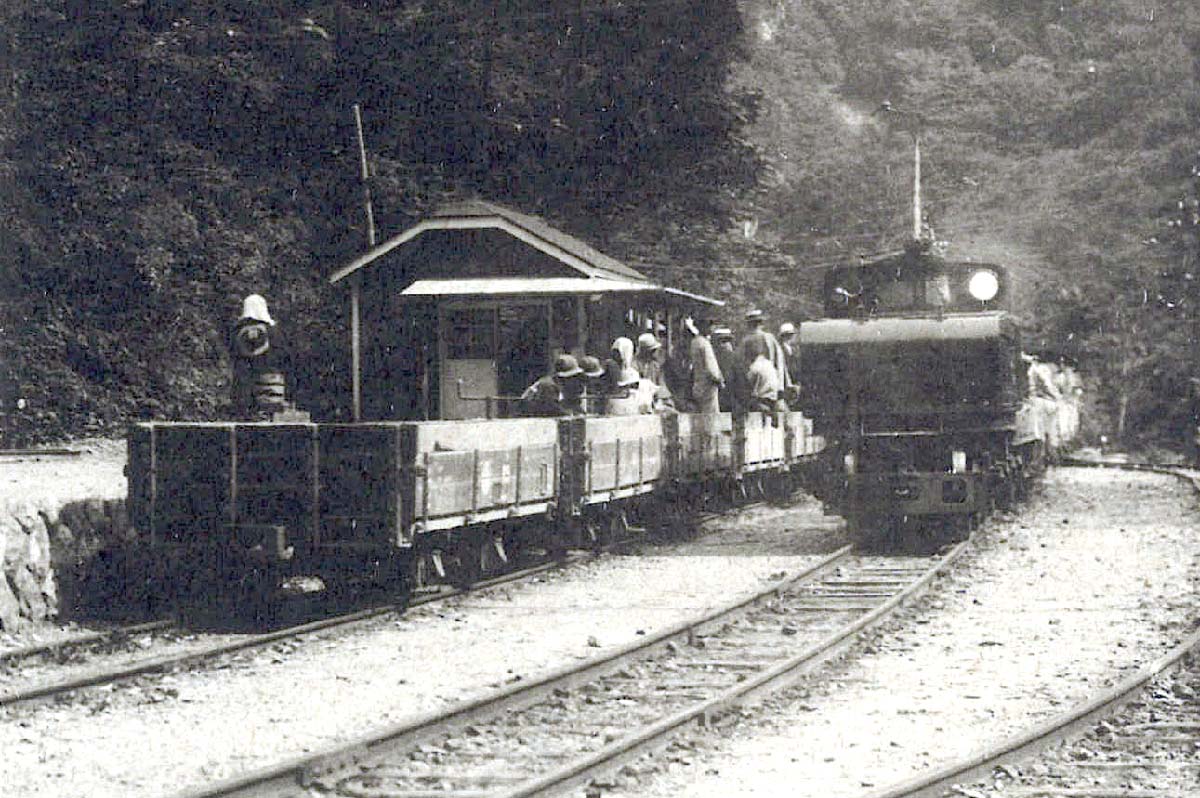

なお、同鳥瞰図では、宇奈月駅を境にした路線の違いが明確に記述されていない。宇奈月駅(現・宇奈月温泉駅)から先は資材運搬用鉄道が敷かれていた。管理していたのは日本電力で、同鳥瞰図の裏面には「日電専用の軌道電車」と解説されている。日本電力専用鉄道という名称の鉄道路線で、宇奈月〜猫又間が1926(大正15)年10月26日に開通した。鳥瞰図が発行されたころには小黒部川まで通じていたとの情報もあるが、鳥瞰図には、小屋ノ平までの記載しかない。

その理由としては、あくまで電源開発用の資材や作業員の輸送用の路線で、旅客用路線でないことが考えられる。金子常光の元には路線の開業情報が伝わらなかったようだ。そんな状況でも同鉄道は乗車希望者が多く、 “便乗”という形で列車を走らせていた。乗車券(便乗券)には「生命の保証はしない」と記されていたとされる。

当時の絵葉書を見ても、貨車に旅客が“便乗”していたようだ。現在でこそ、黒部峡谷鉄道という立派な観光列車の路線となっているものの、当時はそれこそスリル満点だったろう。沿線には黒薙温泉(くろなぎおんせん)などの温泉宿があり、秘湯として人気だった。現在の黒部峡谷鉄道が走りだした後もこうした秘湯への道はなく、鳥瞰図ができた時代と同じように鉄道に乗車して最寄り駅へ、そして駅から歩かなければ到達できない秘湯中の秘湯がこの地にはある。

鳥瞰図でおもしろいのは、沿線にスキー場の文字が記載されていること。昭和初期は、スキーが最初のブームになった時期でもあり、楽しむ人向けにスキー場を設けたのであろう。ただしリフトまであったかどうかは不明だ。当時はスキーの板を担いで山を登り、斜面を滑り降りるスキー場が多かったからだ。

鳥瞰図で気になるのは日本海の姿。富山湾に沿った先に能登半島がないのである。このあたり、黒部峡谷の描写にとらわれ過ぎて、半島の存在を忘れたのだろうか。ちょっと不思議なところだ。

【鳥瞰図は物語る③】混乱が気になる大社線開通前発行の鳥瞰図

山陰地方で唯一の私鉄路線である一畑電車。路線は島根県内の電鉄出雲市駅と松江しんじ湖温泉駅を結ぶ北松江線と、川跡駅(かわとえき)と出雲大社前駅間を走る大社線の2本がある。同鉄道会社の歴史は古い。1912(明治45)年4月に「一畑軽便鉄道株式会社」として創始している。軽便の名称が付いたものの、山陰本線との車両の行き来も念頭におかれ、軌間を当初の軽便サイズから1067mmに変更して路線の開業を目指した。そして北松江線が1915(大正4)年に全通している。

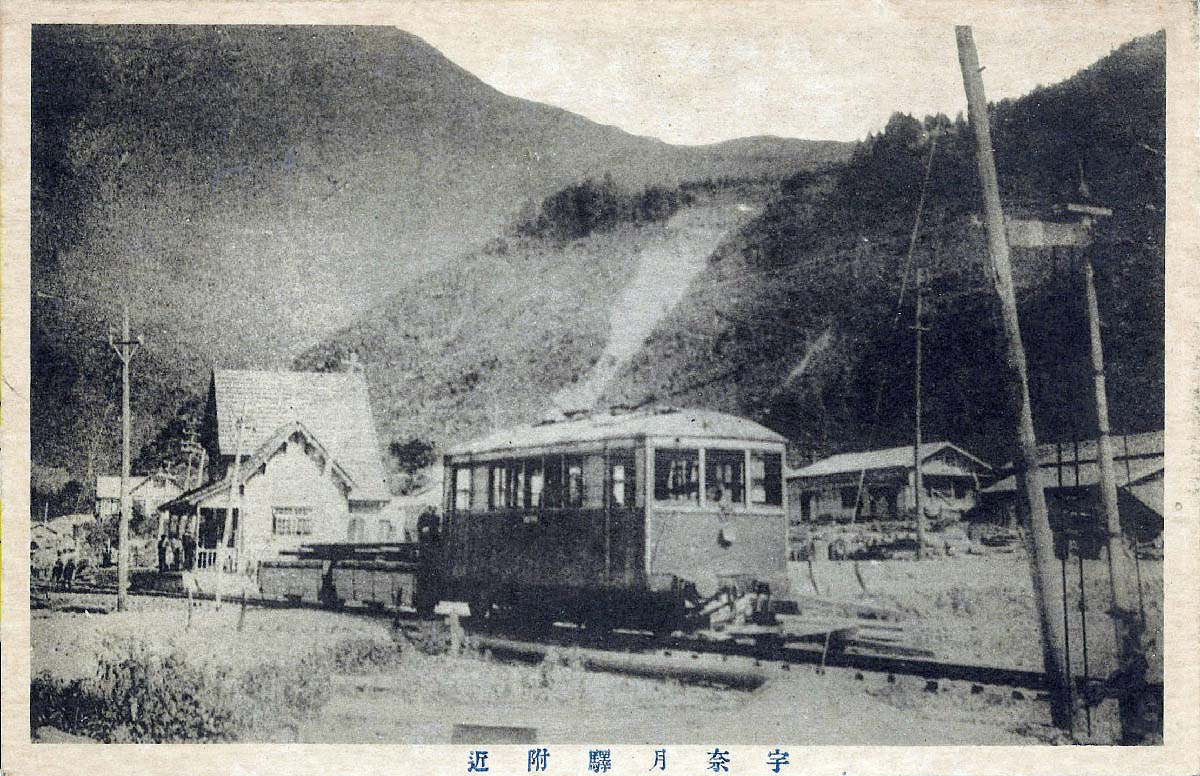

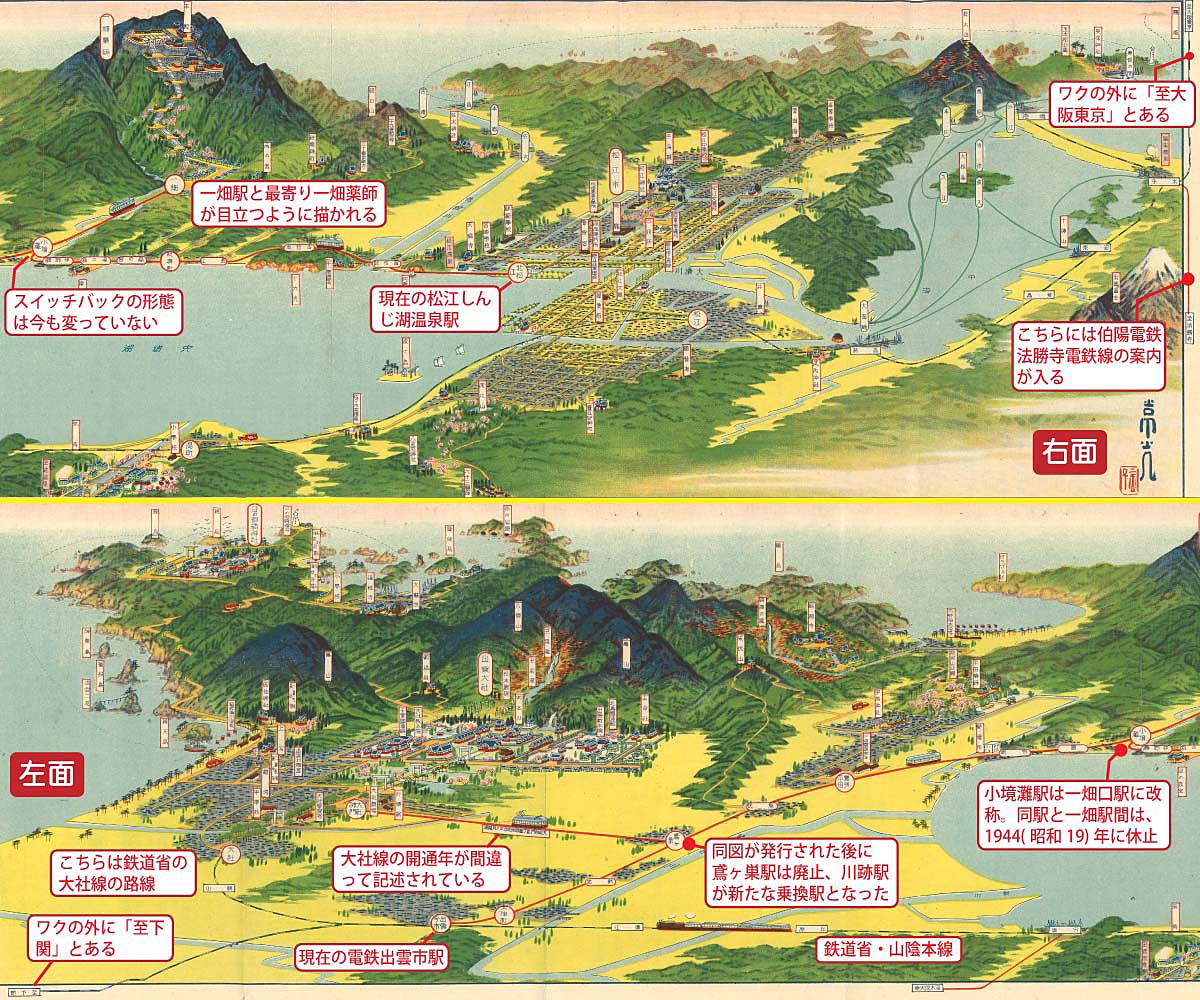

◆1928(昭和3)年発行・一畑電氣鐵道「一畑薬師と出雲名所圖繪」

ここで掲載する金子常光作の鳥瞰図は、昭和初期に制作されたものだ。当時の北松江線と大社線の路線が描かれる。現在の路線とはいくつかの違いが見られるので確認しておきたい。

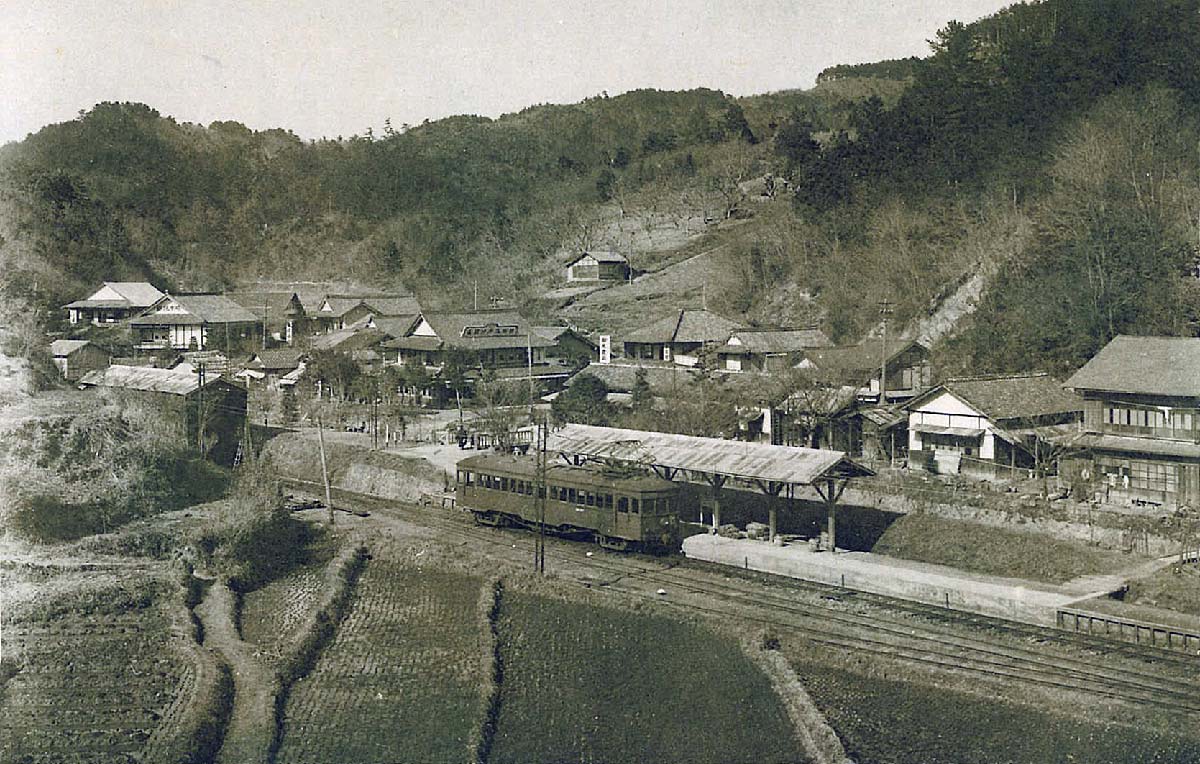

まずは北松江線の起点、終点の駅名が異なっている。起点となる電鉄出雲市駅は当時の駅名が出雲今市駅、終点は現在、松江しんじ湖温泉駅だが、当時は北松江駅と呼ばれていた。ちょうど中間にある一畑口駅は、この当時は小境灘駅(こざかいなだえき)と呼ばれた。一畑口駅は現在もスイッチバック方式で、同駅で全列車が折り返しで運転されているが、当時、今で言うところの“盲腸線”で、一駅区間のみ先の一畑駅までの路線3.3kmが設けられていた。

小境灘駅(現・一畑口駅)から一駅先の一畑駅は、同線随一の観光駅で、当時の絵葉書を見ても駅前の賑わいぶりが見て取れる。しかし、場所は一畑薬師の千段階段と呼ばれる前にあり、門前までは徒歩20分以上かかり、しかも登り坂で、現代人よりも健脚だと思われる昭和初期の人たちも、さすがに大変だったようだ。そうした立地の問題に加えて、太平洋戦争の前の時代ともなると鉄道利用の参拝客が減ったようで、当時の“不要不急線”に指定され、一駅区間は休止となり、戦後の1960(昭和35)年に復活することなく廃止となった。

金子常光作の鳥瞰図で気になるのは、大社線の掲載で問題点がいくつかあるところ。図内の大社線の路線に「大社神門(現・出雲大社前)、鳶ヶ巣間昭和四年三月開通」とある。この開通年がまず間違っている。大社線は1930(昭和5)年2月2日に開業した。

鳶ヶ巣(とびがす)という駅は、現在は存在しない。実はこの駅、1930(昭和5)年2月2日に廃止となっていた。ちょうど、この日に川跡駅(かわとえき)が鳶ヶ巣駅から電鉄出雲市駅側0.9kmの場所に開業し、北松江線と大社線の乗換駅として機能し始めている。鳥瞰図は1928(昭和3)年3月と大社線の開業前に発行されていたのだが、こうした路線の開業予定年の変更、また乗換駅の変更は、事前に予定していたと思われるのだが、それが盛り込まれていなかった。

当時、鉄道会社と鳥瞰図制作者との間のコミュニケーション手段といえば、郵便がメインだった。どうしても情報のやりとりの時間がかかり、行き違いが生じてしまったのだろうか。このあたりも興味深い。

【鳥瞰図は物語る④】“発見”が多い近鉄の観光路線の起源に迫る

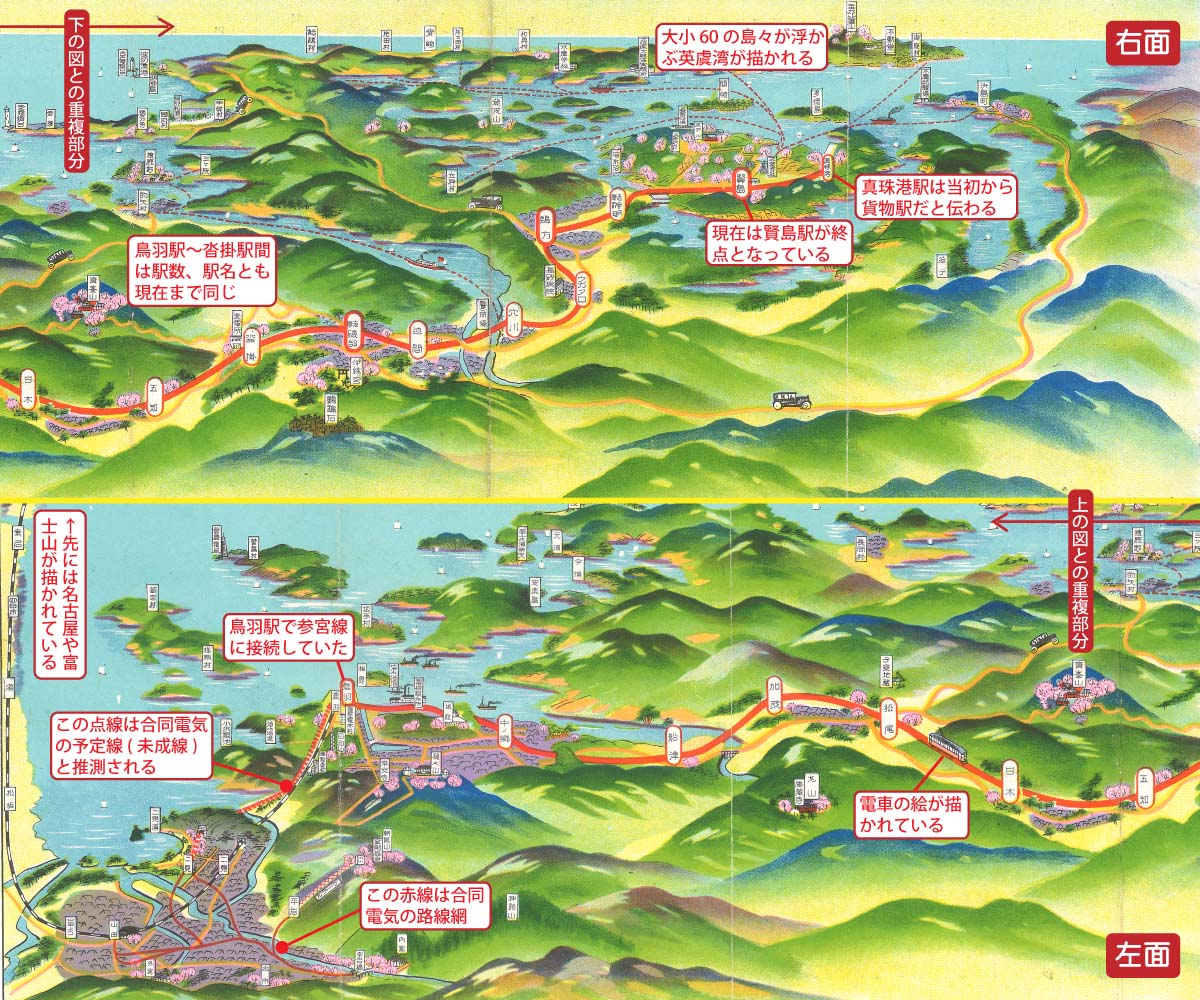

今回、最後に紹介するのは金子常光の作ではなく、新美南果という絵師の名が入った鳥瞰図である。鳥瞰図の出来がなかなか良く、また路線の推移がなかなかおもしろいので取り上げてみた。鉄道会社の名前は志摩電鉄だ。さて志摩電鉄とは現在の何線にあたるのだろうか。

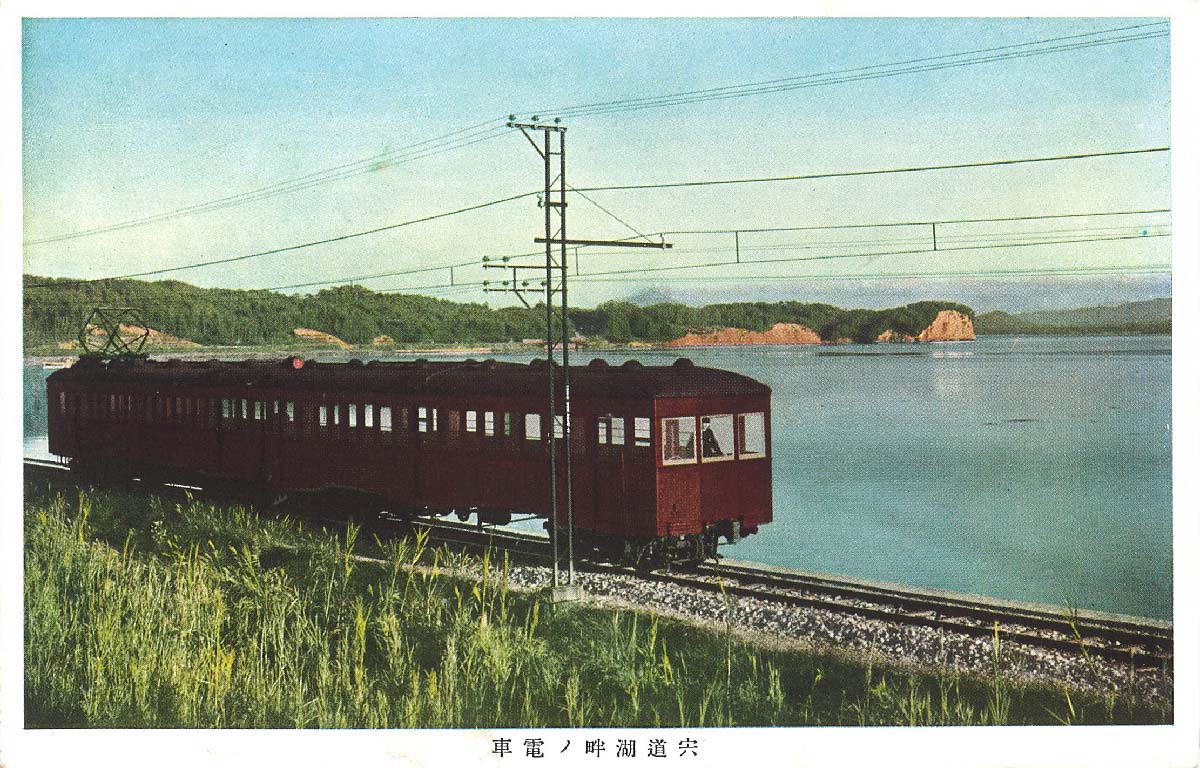

◆発行年不明(1929・昭和4年ごろ作?)・「志摩電鉄沿線御案内」

吉田初三郎、金子常光以外にも多くの絵師が鳥瞰図を作った。当然、内容の出来不出来が出てくる。この新美南果という名の絵師の作品は現在あまり見かけないようだが、秀作のように思える。吉田初三郎の鳥瞰図の影響を強く受けていて、志摩半島から富士山が遠くに見えるといった、大胆なデフォルメが行われている。

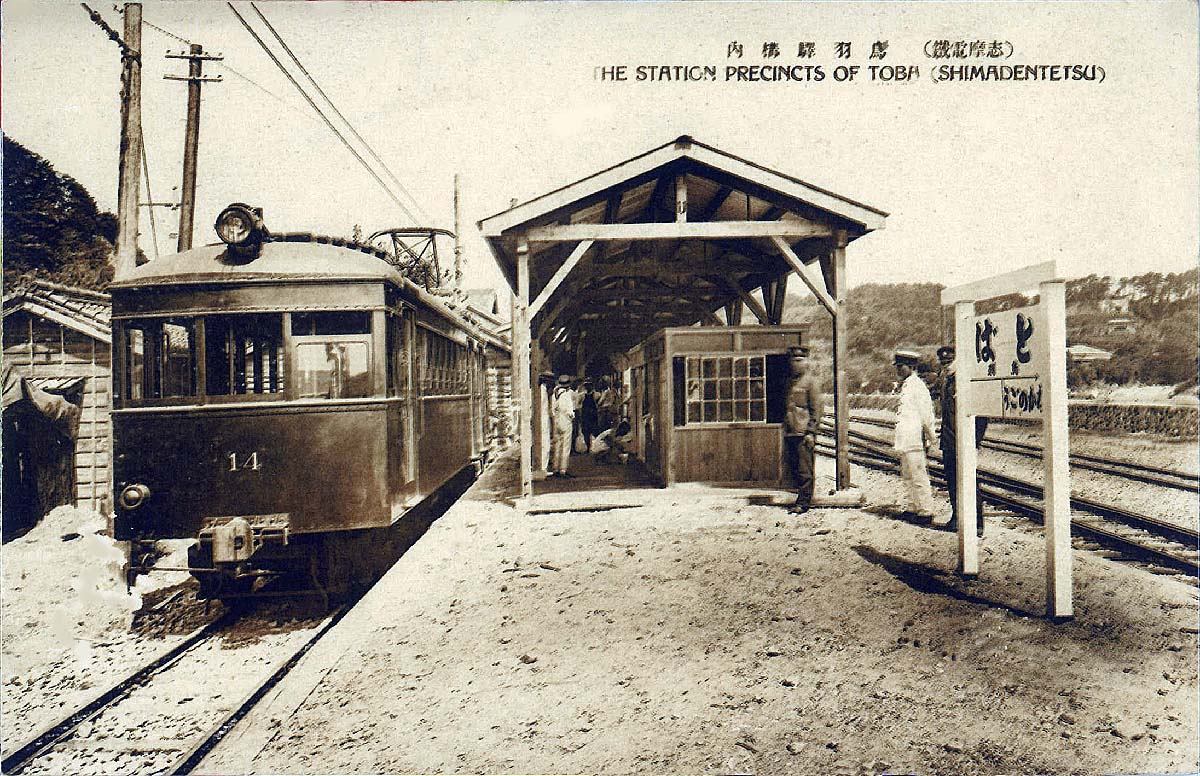

さて、この鳥瞰図に記された志摩電鉄とはどのような鉄道会社で、どの路線を営業していたのだろうか。志摩電鉄とは、現在の近畿日本鉄道(以降「近鉄」と略)の志摩線の前身である。ただし、現在に至るまでは紆余曲折の路線史があった。

現在、近鉄の志摩線は鳥羽駅〜賢島駅(かしこじまえき)間24.5kmを走る。多くの方がご存知のように、大阪、京都、名古屋から「しまかぜ」などの人気観光特急が走り、沿線は近鉄随一の観光エリアとなっている。

路線の開業は1929(昭和4)年7月29日のことで、鳥羽駅〜真珠港駅間24.8kmが開業した。路線を敷設したのは志摩電気鉄道で、同社は志摩電鉄とも呼ばれていた。開業当時に鳥羽駅で鉄道省の参宮線と接続していて、貨車の相互乗り入れが可能なように、線路幅も1067mmとしていた。ちなみに鳥羽駅まで、近鉄の路線はまだ到達していなかった。鳥瞰図に発行年は記述されていないものの、路線開業を祝して作られたものと推測される。

志摩電気鉄道は、その後にやや複雑な歴史をたどる。まずは太平洋戦争のさなか、1944(昭和19)年に三重交通の路線となっている。三重交通は当時、三重県内の北勢電気鉄道、三重鉄道、松阪電気鉄道、志摩電気鉄道ほか乗合自動車を運行する会社なども合併していた。

戦後の変化も目まぐるしい。1964(昭和39)年に三重交通の鉄道事業を三重電気鉄道に分割譲渡、さらに1965(昭和40)年4月1日に近鉄が三重電気鉄道を合併した。1969(昭和44)年7月1日には賢島駅〜真珠港駅間0.3kmが廃止されている。さらに12月10日から鳥羽駅〜賢島駅間の路線改良工事が始まり、電車の運行が休止された。

この路線の工事は1067mmという線路幅を、近鉄の主要路線と同じ1435mmという線路幅に改軌することと、直流750Vだった架線電圧を1500Vに昇圧、同時にATS装置を取り付ける工事も行われている。

工事は3か月もかからず完了し、1970(昭和54)年3月1日に、近鉄鳥羽線からの列車の乗り入れが可能になった。ちなみに宇治山田駅〜鳥羽駅13.2kmを走る近鉄鳥羽線は1970(昭和45)年3月1日と志摩線の路線再開日にあわせて開業している。近鉄山田線、近鉄鳥羽線、近鉄志摩線と走る志摩半島へ結ぶ近鉄の観光路線網は、近年になってから完成したことが分かる。

志摩半島を走るローカル私鉄が、近鉄の傘下におさまり、今や人気の観光路線となっていったわけである。鳥瞰図ができた後を追ってみると、大きく変化していった歴史が同路線に潜んでいたことが改めて確認できたのである。