新元号「令和」となって、早くも5年目を迎えた。「平成」もすでに過去のものとなり、「昭和」はますます遠くなった。2023年、新型コロナウイルス禍に揺れ続けた混乱の時期を経て、今シーズンからは入場制限も撤廃され、声出し応援も解禁となり、令和のプロ野球はようやく本来の姿を取り戻しつつある。

昭和のプロ野球に魅せられたすべての人たちに

海の向こうでは大谷翔平が異次元の活躍を見せ、吉田正尚が小さな身体でヒットを連発。国内では佐々木朗希が160キロを超える豪速球を披露し、今季は不調に苦しんでいるものの、昨シーズン「令和史上初の三冠王」に輝いた村上宗隆など、次代のスターは着実にファンの心をわしづかみにしている。

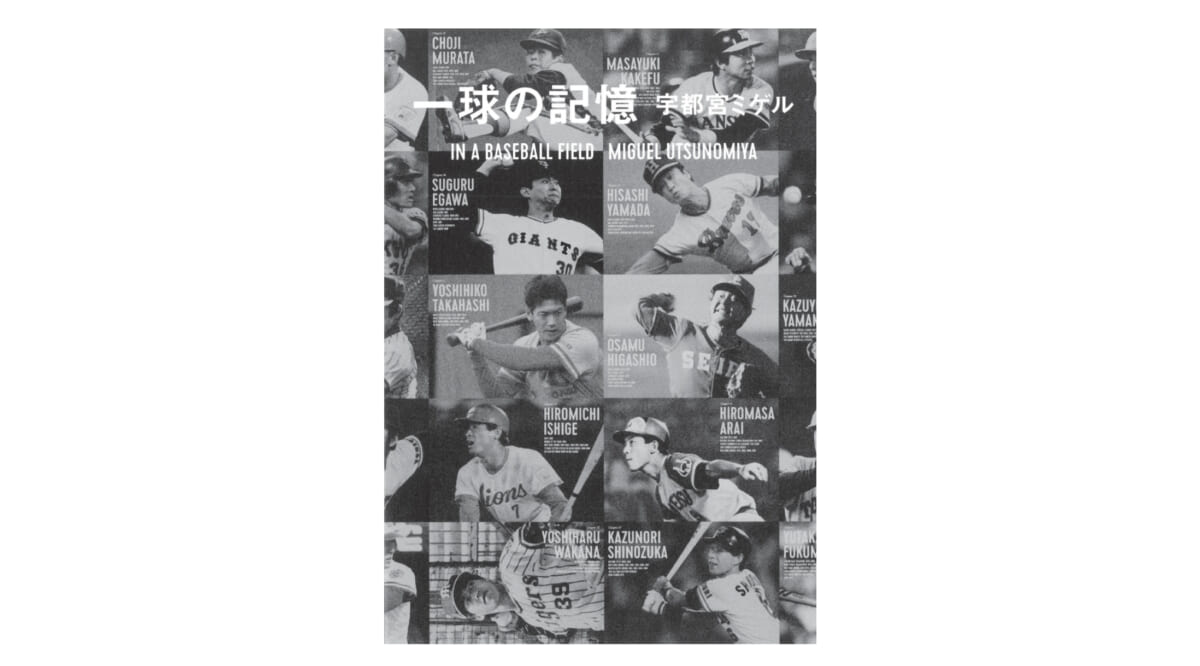

しかし、令和のプロ野球に魅了されつつも、無性に昭和のプロ野球が恋しくなるときがある。現在のような「アスリート」ではなく、「野球の上手なオジサン」たちが、ときには勝敗を度外視して自らの威信をかけて男と男、個と個の戦いに殉じていた時代が確かにあった。宇都宮ミゲルの新刊『一球の記憶』(朝日新聞出版・刊)には、そんな時代の男たちの生きざまがしっかりと活写されている。

460ページを超える大著には、昭和プロ野球選手たちの生々しい証言が記録されている。山田久志、東尾修、村田兆治といったパ・リーグ各球団のエースたち、数々の名勝負を繰り広げた掛布雅之と江川卓などなど、実に37名もの貴重な証言を集めた力作である。本書が秀逸なのは、それぞれの選手に「あなたにとって、記憶の中に残り続ける一球とは?」という共通の質問を投げかける点にある。

阪急のスラッガー・長池徳士のように「32試合連続安打の記録を作った試合ですね」と即答する者もいれば、同じく阪急OB、「世界の盗塁王」福本豊のように、自身のプレーではなく、敗れた試合における、味方投手の失投を挙げる者もいる。選手たちのプロ野球人生を振り返りつつ、「記憶に残る一球」というコンセプトがあるために、決して総花的にならず、個別のインタビュー集でありながら、一冊の本としての核が成立しているのである。

怪物・江川卓の「一球」とは?

本書において印象的だったのは「怪物」と称された江川卓だ。84年のオールスターゲームで、江夏豊以来となる「9連続奪三振」をあと一歩のところで逃したエピソードは有名だが、実は江川は9番目の打者・大石大二郎を振り逃げで出塁させた後に次の打者を三振に取り、史上初となる「10連続三振」を目論んでいたのだという。記録上、振り逃げも三振である。

さらに江川は、振り逃げを活用すれば、「1イニングで三振を6つ取れるから、既定の3イニングなら18個の三振が記録できるんじゃないか」とまで、考えていたということが明かされる。まさに、怪物らしい逸話であるが、江川の語る「記憶に残る一球」はこの場面ではない。

彼が口にしたのは81年、日本ハムと激突した日本シリーズ。3勝2敗で日本一に王手をかけた第6戦2アウトの場面だった。実はこの場面、江川は「誰もやったことのない形で日本一を決めたいと考えていた」という。事前に調べた結果、「投手が最後に球を捕って日本一を達成し、しかもこれまでなかった場面というのはピッチャーライナーだった」と知る。

ここまで言えば、もうお分かりだろう。日本一のかかった大事な場面で、江川は「ピッチャーライナーで終わりたい」と、野球の神様にお願いをしてマウンドに上がっていたのである。ご記憶の方も多いと思うが、結果はピッチャーフライとなり、この飛球を江川は自らキャッチ。見事、日本一に輝いた。ピッチャーライナーではなく、ピッチャーフライだったことについて、江川は言う。「ひょっとすると神様は野球にあまり詳しくなかったのかもしれません」、と。まさに怪物の面目躍如である。

この本には、このようなエピソードが山のように詰まっている。昭和の野球に魅せられた人たちにとって、本書を開くことは思い出の宝箱を開けることと同義なのかもしれない。男たちの誇りと矜持は、こんな時代だからこそ、何かを訴えかけてくるかのようだ。

担当編集者の隠れた想い

本稿の結びとして、「番外編」のささやかなエピソードを披露したい。本書刊行後、この本を担当した編集者と酒席を囲んだ。日本酒の心地いい酔いが全身に回り始めた頃、彼は高校球児だった自らの思い出を語り始めた。高校2年時の新チームにおいてエースを託された彼は、ある試合で四死球を連発する大乱調で大敗を喫したという。それ以来、エースの座は剥奪され、最後までその地位を取り戻すことはできなかった。

「あの試合、僕は逃げたんです。その後も、野球に対して本気になることは一度もなかった。もう、あんな思いは二度としたくない。そんな思いで、再び野球と向き合い、この本を作ったんです……」

40年も50年も昔のシーンを再現するために、スポーツ新聞の記録のエキスパートを訪ね、徹底的に事実検証にこだわった。この本に登場する37名、一人ひとりに手紙を書き、掲載の許可を得た。完成後にも丁寧な礼状とともに本書を贈り、元中日・宇野勝からは感謝を伝える手紙が届いた。あるいは、デザイナーとも、印刷所とも丁々発止のやり取りを続けた。こうして完成したのが本書だった。「自分は逃げた」という高校時代の悔恨を、この本を作ることで彼は払拭できたのだろうか? 読後、ふと、そんなことも頭をよぎった。

(執筆:長谷川晶一)

【書籍紹介】

一球の記憶

著者:宇都宮ミゲル

発行:朝日新聞出版

村田兆治、山田久志、東尾修、江川卓、掛布雅之、高橋慶彦、石毛宏典など、昭和のプロ野球で活躍したあの名選手37人が、絶対に忘れない1球を告白する。それは誰もが記憶するあの名場面だったり、球史にも残らない小さなワンプレーだったり……。スタジアムのカクテル光線に照らされた男たちが放った、まばゆい一瞬の輝きは、私たち野球ファンの目に灼きついて何十年経っても色あせることがないが、それは当事者である元プロ野球選手たちにとっても同じだった。永久保存版のベースボールドキュメント。