現在、世界各国で機能性食品・飲料がトレンドになっており、様々な製品開発が行われています。健康寿命の延伸をサポートする成分を含む、シニア層向け製品の需要が注目されていますが、実は若年層や中年層のニーズに合わせた開発も盛んになっています。

そうしたなか、各世代のニーズや悩み、それらに応える製品についての講演が『食品開発展2024』で行われました。機能性食品・飲料の世界市場の分析からブランドに対する戦略などを解説する内容ですが、消費者にとっても興味深い情報が多く含まれていました。

海外の事例から日本での流行を予測

今回で35回目を迎えた、アジア最大の食品分野の総合展示会『食品開発展』が、東京ビッグサイトで先日開催されました。

そのなかで、ロンドン本社を含め13カ国にオフィスを構える市場調査会社「Mintel Group」の日本法人ミンテルジャパンが行ったのが、「2025年 機能性食品・飲料トレンド – 健康寿命の延伸をサポートする機能性成分 - 海外の事例から日本での流行を予測」と題した講演です。

講演の冒頭で、ミンテルアナリストのミーガン・スタントンさん(食品・飲料部門ディレクター、南アジア担当)は「『健康寿命』とは高齢の消費者だけでなく、もっと幅広い層に関係することだと、最後にはわかっていただけるだろう」と話しました。講演で使用されたデータ画像も交えながら、市場のトレンド、高齢層、中年層、若年層それぞれのニーズおよび各世代に向けた機能性食品の具体例を紹介します。

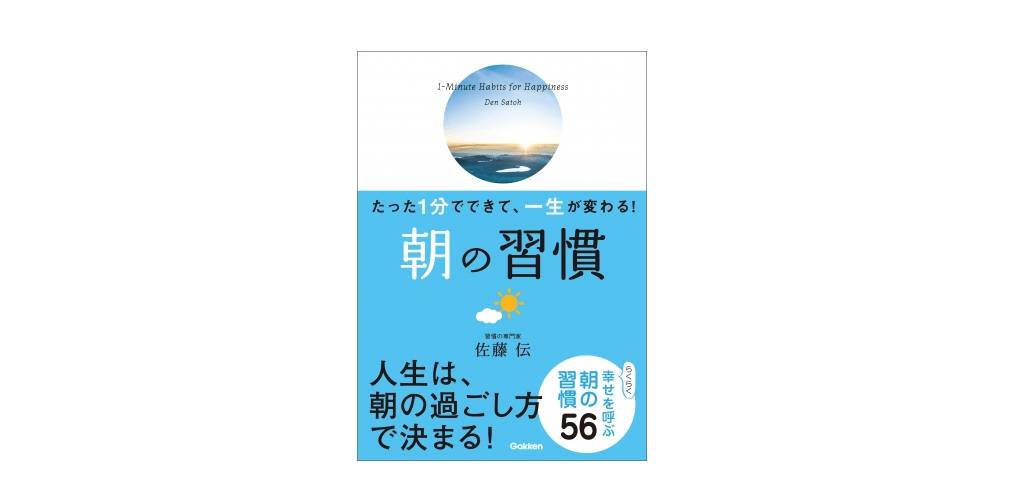

まず、下図は世界(グローバル)と日本における機能性食品・飲料の発売割合の推移です。

「グローバル」が2005年から2023年までの間、堅実に上昇している一方、日本では15年に一瞬だけ、目立った落ち込みが見られます。ちょうど、「日本において機能性食品の新しい規制が導入された年」だったと、ミーガンさんは言います。

調査データからは、機能性食品・飲料への関心の高まりが見て取れますが、あらゆる世代が同一の製品を求めているわけではなさそうです。年齢層別に見ていきましょう。

若年層には「メンタル」にフォーカスした製品を

ミーガンさんによると、若年層は睡眠サポートや疲労軽減、エネルギーを提供してくれる製品を求めていると言います。「長生き」にはまだ興味がない世代ですが、「将来を担う消費者であり、どの世代よりも機能性食品・飲料にオープンというデータも出ています」。

多感な時期を厳しいコロナ禍で過ごしたため、いかに幸せで、メンタルを強く保っていられるかに関心を寄せているようです。また、どの世代よりも長く画面を見ていることから、「視力」に関する提案を欲している、とミーガンさんは説明します。例えば、下図のような製品です。

「画像左、インドネシアの『Frootiful Freeze Dried Mango&Banana』は、ビタミンC、ビタミンA、カロテンを豊富に含んでおり、視力の健康に役立つというものです。真ん中はオーストラリアの『Nexba(ネクスバ)』が販売している、腸の健康に役立つ飲料です。右はアメリカのPYMの、メンタルヘルスを目的とした製品です」(ミーガンさん)

長時間労働、更年期症状に向き合う中年層に必要なものとは?

中年層について、ミーガンさんは「ブランドがターゲットとすべき非常に重要なグループに、年々なっている」と指摘。というのも、世界最大の成人人口であり、何より購買力が大きいためです。これは日本においても同様で、共働きが増えている背景もこれを後押ししていると言います。

「中年層はどの世代よりも長い時間働いていて、体にもたらされる変化と闘っているのです。そして、この層はさまざまな世代にわたる家族の世話をしなくてはいけません。例えば、10代の子ども、あるいは高齢の親、さらには孫の面倒を見なければいけない人もいます」(ミーガンさん)

他者のサポートに追われながらも、自身の老化にも向き合う必要がある年代でもあります。女性にフォーカスすると、「更年期に差し掛かかっている点」が課題であり、キャリアのピークポイントを迎えながらも、認知機能が鈍化するといった症状に悩まされ始める時期だ、とミーガンさん。男性もまた、「アンドロポーズ」と呼ばれる更年期によって、テストステロンの減少に起因する疲労や精力減退などの症状に見舞われるとのこと。

ただ、「老化の兆しが見え始めても、生活の質は維持していたいと思う層でもある」ようです。そのニーズが向かう先には、慌ただしい毎日を乗り切るためのエンジンになるもの、乱れがちなホルモンバランスを整えるもの、認知機能を高めるものなどがあります。ミーガンさんは、認知能力の強化が期待できる製品として「エナジードリンク」を挙げました。

「アメリカにおけるエナジードリンク会社の報告によると、男女とも今まで以上に、前年比でエナジードリンクを飲むようになっています」(ミーガンさん)

高齢層にこそ、プロテインバーを

では、高齢層はどうでしょうか。日本においては2050年までに人口の3分の1まで占めるとされ、ミーガンさん曰く「比較的裕福な層で、購買力があり、機能性表示食品においては欠かせないターゲット」です。

この世代には、長生きするため、アクティブさを保つために、栄養を摂りたいというニーズがあるとミーガンさんは話します。例えば、スペインで販売されているプロテインバー、「プロジス ホワイトチョコレート ラズベリーフレーバー」は、主に牛乳から摂られた高品質なタンパク質を含んでおり、特に高齢者やアスリート、忙しい人々のための間食用として開発されているそうです。

加えて、高齢者は免疫力強化も求めているとのこと。

「海外では、免疫力強化にビタミンCが豊富に含まれている果物や野菜を求めることがわかっていますが、日本においては他の国と比べて規制における表示の基準が厳しく、例えば『ビタミンCが免疫力に効きます』ということに関しても規制がかけられます。そのため日本においては、免疫力強化のために乳製品を求める傾向があるそうです」(ミーガンさん)

「高齢層はハイテク成分や、スーパーフードといった新規性の高いものは望んでいない」とミーガンさん。どちらかというと、自分にとってなじみのある食品や共感を得やすいものを好むのだとか。

世界が注目する「代替肉」、日本では消費低迷のワケ

今回の講演では、アメリカとイギリスの機能性食品・飲料の事例が多く取り上げられました。講演後にミーガンさんを直接取材したところ、この両国が「(機能性表示食品の)大きな市場である」ためだとの回答が得られました。また、ミーガンさんは現在、ある国の動きに注目しているようです。

「驚かれるかもしれませんが、タイも機能性食品・飲料に関して非常に興味を持っている国で、かなり面白い商品もローンチしています。当然ながら日本もその一つです」(ミーガンさん)

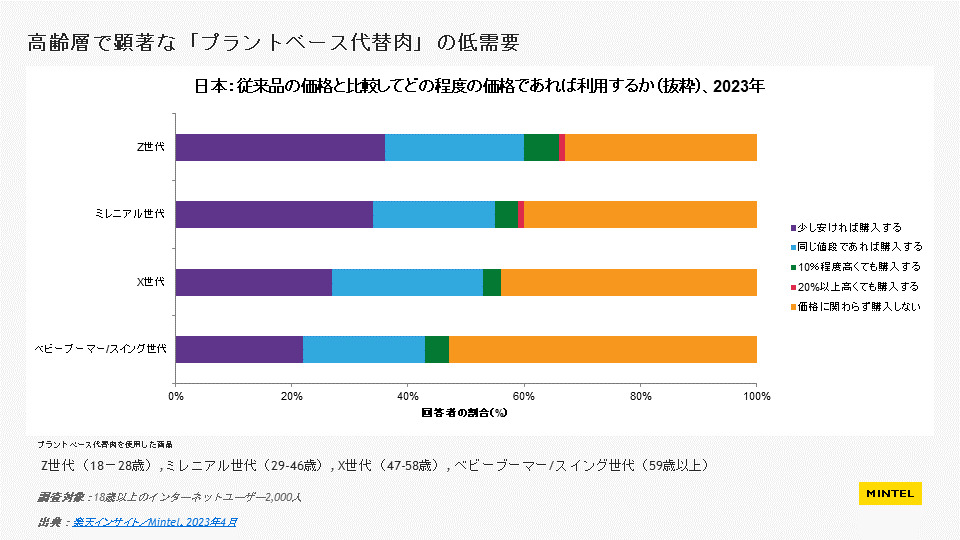

また、今回の講演では触れられませんでしたが、代替肉の専門家でもあるミーガンさんに日本人はなぜ「代替肉」に関心が低いのかについてもうかがいました。代替肉は、動物性タンパク質の生産が持続可能でないことから、世界的に注目されていますが、多くの日本人が消費をためらっている――との調査結果が出ています。特に高齢者ほど、抵抗感が顕著にあらわれているようです。

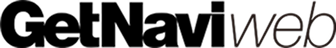

ミンテルジャパンレポート「調理済み食品トレンド 2023年」では、「プラントベース代替肉を使用した商品」について、「従来品の価格と比較してどの程度の価格であれば利用するか」を、18歳以上のインターネットユーザー2000人を対象に調査しました。結果を世代別に見ると、高齢層の半数以上が「価格に関わらず購入しない」と回答しています。その背景には、どのような理由があるのでしょうか。

「代替肉が過度に加工されていると感じる人が多く、特に高齢者層では、『伝統的な肉の方が健康に良い』と信じている人が少なくないようです。また、日本では豆腐や納豆といった伝統的な植物性タンパク質が広く受け入れられ、これらに対する信頼感が強いため、代替肉に対する興味が低くなっています。」(ミーガンさん)

代替肉への印象一つとっても世代ごとに差が見られるように、機能性食品・飲料に期待することもさまざまです。高齢層のみならず、若年層や中年層もまた重要なターゲットであり、それぞれの置かれた立場、特有の悩みに寄り添い、より良い状態へ導く「提案」「解決策」となるような製品が求められているようです。市場を牽引していく新たな食品、飲料に注目したいですね。