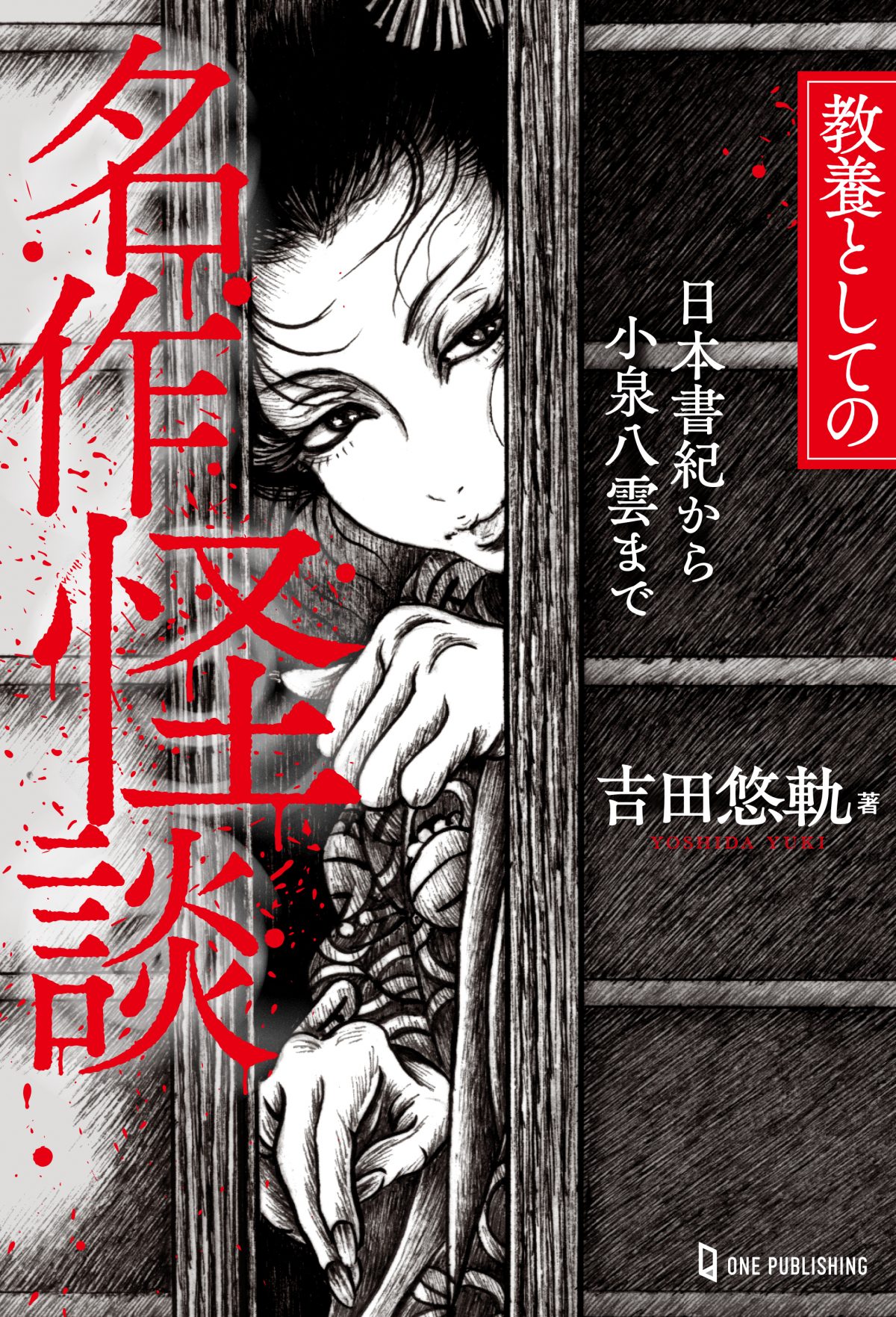

夏といえば「怪談」。暗闇の中で震えながら、「怖い怖い」と言いながらも、なぜ私たちは「怖い話」に引きつけられるのだろうか。『教養としての名作怪談』(ワン・パブリッシング)をはじめ多数の著書を持つ怪談研究家・吉田悠軌さんに、この問いを投げかけてみた。そこから見えてきた、現代の怪談ブームの背景と未来とは……。

吉田悠軌(よしだ ゆうき) 作家。怪談・都市伝説研究家。1980年東京都八王子市出身。実話怪談の語り手としてイベントやメディアに出演するほか、テレビ番組「クレイジージャーニー」では禁足地や信仰文化を案内している。

作家。怪談・都市伝説研究家。1980年東京都八王子市出身。実話怪談の語り手としてイベントやメディアに出演するほか、テレビ番組「クレイジージャーニー」では禁足地や信仰文化を案内している。

「怪談」は人間の欲求の象徴である

私のようなマニア層の数はそこまで多くないにしても、なぜか「怪談」に惹かれる人は多いですよね。その理由は、怪談とは根本的な人間の「知りたい」という欲求の表れだから、と考えます。

「怖いけど知りたい、聞きたい」と、皆さん無意識に怪談を求めているんです。夏になれば稲川淳二さんの怪談が話題になったり、時代を問わず都市伝説が広まったりするのも、我々人間の好奇心や探求心によるものではないでしょうか。

つまり、「怪談」という非日常的な体験談を通じて、自分の知らない世界を疑似体験したいという心理が働いているんです。

「怪談はダサい」から、「大衆的エンターテインメント」へ

しかし、怪談が「オカルト」や「非科学的」なものとして、どちらかといえば「ダサい」文化と見なされていたことも事実。少なくとも、私が怪談の世界に足を踏み入れた2000年代初頭は、市民権を得ているジャンルではありませんでした。

大きな転換期となったのは、新型コロナウイルス感染症のパンデミックです。外出が制限され、「巣ごもり」生活が続く中で、多くの人々が新たなエンターテインメントを求めるようになりました。その一つとして注目されたのが「怪談」です。

自分の体験談や身の回りの不思議な話を「一人語り」するだけで成立する怪談は、誰でもすぐに始められます。その手軽さと動画配信プラットフォームの普及と相まって、怪談の「プレイヤー」が爆発的に増加したのです。

YouTubeやSNSでは数多くの怪談チャンネルが誕生し、2020年以降、語り手や視聴者の裾野が一気に広がったと言えます。

怪談の定義を広げた「教養」という視点

一言で怪談と言っても、その中身は非常に幅広い。「誰かが幽霊に出会った話でしょ?」と怪談をすごく限定的なものと捉えている人が多いのですが、幽霊に出くわした話なんて非常に少数なんですよ。

正しくは、「誰かが体験した不思議な話を口頭または文書で伝え、それを聞いた(読んだ)人が、また別の誰かに語り継いでいくもの」が、怪談です。

こう広く定義することで、古今東西のあらゆる「不思議な話」が怪談として捉え直せるようになります。平安時代の『今昔物語集』や江戸時代の随筆集も、誰かの不思議な体験談が記された怪談集ですよね。時に、社会の秩序や倫理を伝える「教訓」としても機能してきた側面があります。

歴史的な出来事や文化の側面を「怪談」というフィルターを通して読み解くことで、新たな発見が生まれます。単なるエンターテインメントではなく、怪談は時代や社会を映す鏡であり、これからも形を変えて人々の好奇心を刺激し続ける文化なのです。

20年前にほそぼそと怪談を始めた身としては、まさか「教養」を冠する本を出せるとは思っていませんでしたし、数年前では実現しなかったでしょう。ブームで終わらない、怪談の奥行きをこれからも研究していきたいですね。