ここ数年で、ビジネスにAIを導入している企業は飛躍的に増えました。しかし、一般社団法人AICX協会の代表理事であり、AI業界を牽引する“おざけん”こと小澤健祐さんは、「2025年に入り、AI活用のトレンドは大きな変化を見せています。今の時流にあったAIの活用法を知っておかないと、世の中に取り残されるリスクが大きいと思います」と警鐘を鳴らします。

最新著書『AIエージェントの教科書』が発売となったばかりのおざけんさんに、これからのビジネスパーソンに必須の「AIエージェント」活用法と、AI時代を生き抜くために必要な力について語ってもらいました。

小澤健祐(おざけん) 一般社団法人AICX協会代表理事。「人間とAIが共存する社会をつくる」がビジョン。AI専門メディアの編集長を務め、1000本以上のAI関連記事を執筆。一般社団法人生成AI活用普及協会 協議員。Google「Gemini」アドバイザー。その他AI領域で幅広く活動しており、AI関連企業の取締役や顧問、アンバサダー、インフルエンサーなどを務める。AIに関するトークセッションのモデレーターや登壇、講演、メディア出演も多数。

一般社団法人AICX協会代表理事。「人間とAIが共存する社会をつくる」がビジョン。AI専門メディアの編集長を務め、1000本以上のAI関連記事を執筆。一般社団法人生成AI活用普及協会 協議員。Google「Gemini」アドバイザー。その他AI領域で幅広く活動しており、AI関連企業の取締役や顧問、アンバサダー、インフルエンサーなどを務める。AIに関するトークセッションのモデレーターや登壇、講演、メディア出演も多数。

なぜAIを使ってもあなたの生産性は上がらないのか

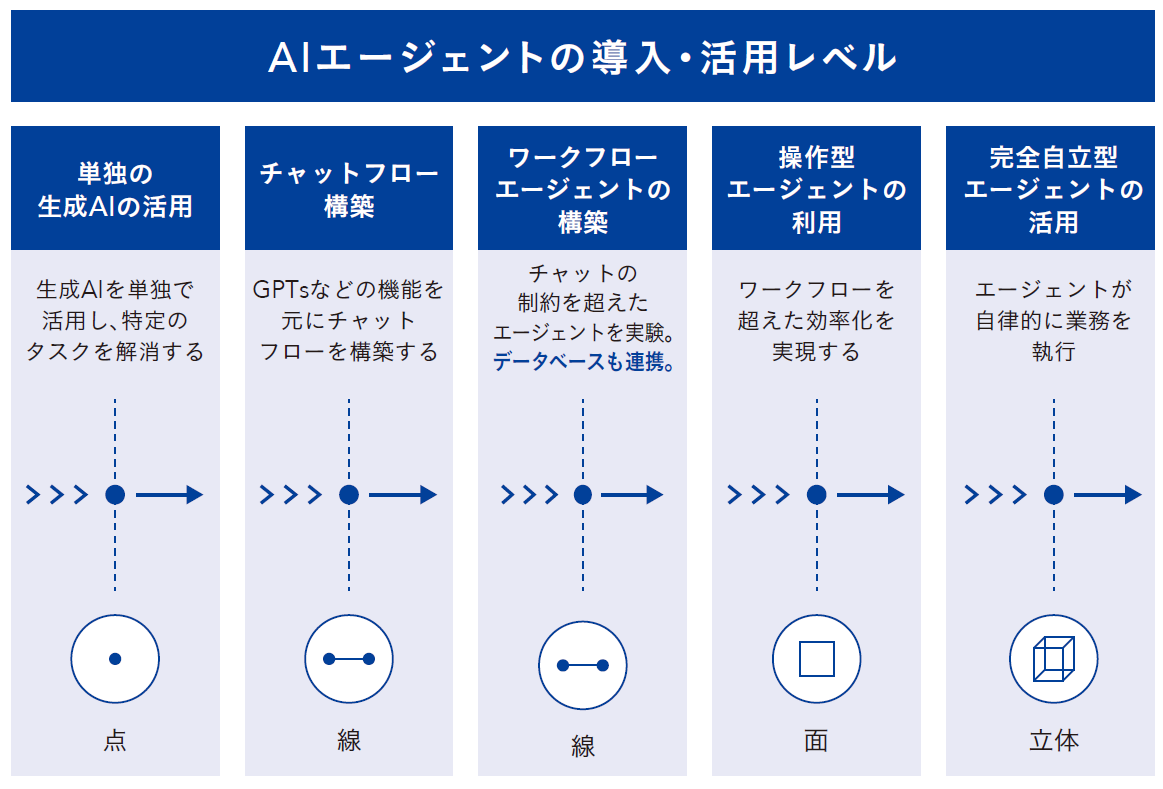

生成AIを活用して本当の意味で付加価値を生み出している企業は、まだ全体の1%程度にすぎません。多くの企業におけるAI活用は、単発タスクの効率化といった「点」にとどまっているからです。たとえば議事録の要約は作業時間を短縮しますが、それだけでビジネス全体の生産性が飛躍的に向上するわけではありません。

これからの時代に求められるのは、複数のタスクを一貫して自律的に実行する「AIエージェント」の活用です。

AIエージェントは、メールの作成から送信まで、さらには、問い合わせ対応からマーケティング、PR、アフターケアまでといった一連のワークフローを、人の手を介することなく、そして分断されることなく「線」で実行します。当然、生産性は何倍にも上がっていきます。

やがて「線」が「面」になり、ワークフローを超えた効率化が実現していくことでしょう。最終的には、AIエージェントが自律的に業務を執行する「立体」が目標です。

AIエージェントは、あなたの「レシピ」を詰め込んだ分身

点から線へと活用を広げるためには、現場任せのAI利用をやめる必要があります。個別にプロンプトを書かせる時代はすでに終わりました。

必要なのは、知識や経験、思考ロジックをワークフローに落とし込んで、誰でもタスクを実行できるようにすること。つまり、その企業が持つ独自の「レシピ」をAIエージェントに教え込むことです。AIが持っているインターネット上の膨大な情報(食材)をどう調理するかは、私たち次第なんです。

たとえば、「日本でおすすめの観光地は?」と生成AIに質問すると、東京、大阪、京都あたりしか出てこないわけですよ。それが、自分の経験や専門性に基づいたロジックをAIエージェントに組み込むことで、山口だったり岐阜だったり、より価値のある、パーソナライズされたアウトプットを生み出せる。他社(者)との差別化は明白ですよね。

AIエージェントを自分の分身に仕上げることで、単なるツールではなく、あなたの専門性を拡張する「パートナー」として活用できるようになります。

AIに仕事を奪われない人が持つ「3つの力」

AIエージェントが普及すれば、今以上に多くの定型業務が自動化されていきます。マーケティングやデザイン、ライティング、プログラミング、セールスといったハードスキルは、AIに代替される可能性が高まることは否めません。

では、AIに仕事を奪われないためには、何が必要か。

第一に「目的を定める力」。原体験や価値観に基づき、進むべき方向を決め、問いを設定する力です。第二に「逆算して設計する力」。ゴールから逆算し、AIエージェントが実行すべきプロセスを設計する力です。第三に「ストーリーとして伝える力」。設計内容をわかりやすく言語化し、人を惹きつけ、共感を得る力です。

たとえるなら、AIはパワードスーツであり、より使いこなすには、そのスーツを動かす人間側の「裸の力」が不可欠なんです。

AIは、あなたの仕事を奪うライバルにも、強力なパートナーにもなり得ます。AIエージェントの活用法を学び、論理的思考力や設計力を磨くことが、AI時代を生き抜くための最強の武器となるでしょう。

最新著書『AIエージェントの教科書』では、AIエージェントの基礎から応用までをわかりやすく解説し、経営層・IT部門・現場部門など多様な立場で活用できる情報を盛り込みました。組織改革や業務プロセスの再設計、人事制度改革にも役立つ内容となっています。AIエージェント導入の一助として、ぜひ手に取っていただければ幸いです。