2024年度の日本国内でアメ車の新車販売台数は約1.1万台で、国内市場のわずか0.02%。昔のデカくて燃費が悪いイメージで拒絶するのは惜しい。すべてが進歩しているアメ車をもっと知れば、その魅力に気付くはず!

【私が解説します!】 自動車ライター・海野大介さん

自動車ライター・海野大介さん

ウェブを中心に活動中。衝動買いしたジャガーの沼にどハマりして抜け出せないアラフィフ。最近のマイブームはレシピ本。

1.T型フォードに代表される大量生産方式

自動車が王侯貴族や富裕層のものだった20世紀初頭。ヘンリー・フォードが「誰もが購入できる価格で、かつ自分でも修理できる実用的な自動車」という理念のもとに誕生したのがT型フォード。高効率な生産は平均的なクルマの半値を実現。塗料の乾きが速いという理由でボディは黒で統一したエピソードも。

2.フォード、GM、クライスラー……「BIG3」の存在

フォード、GM、クライスラーのアメリカ主要自動車メーカー3社の呼称。特にGMは一時は世界最大の自動車メーカーとしてアメリカの経済も支えていた。クライスラーは2009年の経営破綻後ステランティス傘下に。残念ながらフォードブランドだけは日本への正規輸入が途絶えたままだ。

3.デザインの変化に見られるアメ車の歴史における黄金期

「旧き良き」という言葉がピッタリ合いそうなアメ車全盛期のデザインを2つ。ひとつは1949年から流行ったフェンダーまでをフロント周りのデザインに取り込んだストリームドデザインで、フォードがいち早く採用。そしてテールフィン。これも1950年代と1960年代では形状に違いがある。

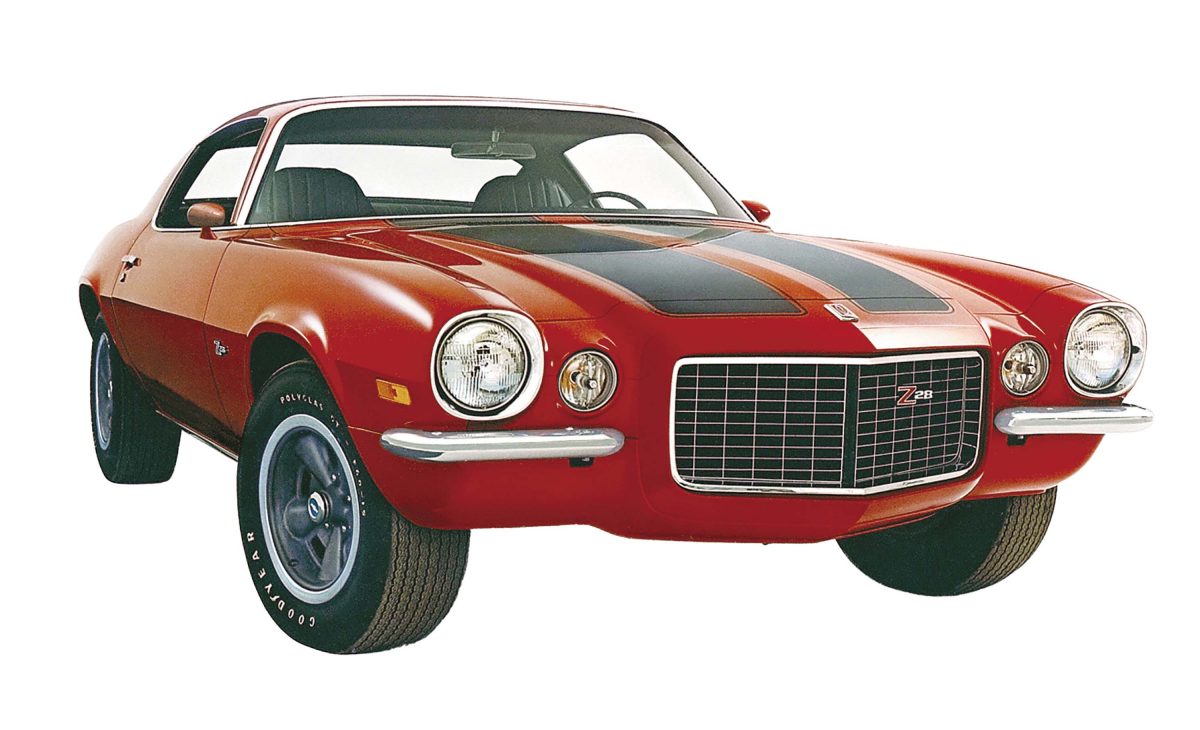

4.「マッスルカー」の命はボディに載った大型エンジン

マッスルカーは1950年代から呼ばれていたハイパワー車の愛称になる。それはミドルクラスの(と言っても大柄だが)クルマに大型のエンジンを載せた力強さを例えたもの。多くは0-400mを競うようなドラッグレースで人気を博した。特に加速面で有利な、強力なトルクはいかにもアメ車らしい。

5.ハイウェイを駆け抜けるには必要?「V8エンジン」

クルマのデカさとともにエンジンが大きいのもアメリカ流。そしてアメ車のDNAともいえるのはV8エンジン。その歴史は古く、キャデラックは1915年には量産型のそれを全モデルに搭載した。広いアメリカ大陸を横断するのには高回転の馬力よりも低回転域のトルクが重視されたためだ。

※:オーバー・ヘッド・バルブ(Over Head Valve)の略称。バルブがシリンダー上部にあり、プッシュロッドで動かす構造のエンジン形式を指す。シンプルで耐久性に優れるのが特徴

6.多用途の象徴として大人気なピックアップトラック

日本ではSUVが安定した人気を誇っているがアメリカではピックアップトラックがそのポジションにいる。ピックアップトラックの人気3車種の年間合計販売台数は驚異の200万台以上。多用途に使え大型商品の買い物に便利、トラックであるため保険料が安いことが支持される理由という。

7.“大きい”は正義! 人も荷物も飲み込むSUV

ピックアップトラックの走破性と乗用車の快適性を両立させたのがアメリカンSUVの始まりと言われる。そのなかでもフルサイズボディで高級車の装備や内装を持つクルマが人気だが、理由は簡単。家族や仲間で出かけるときに十分な積載量を持ち、長距離を快適に移動できるからだ。

8.彗星のごとく登場!テスラが牽引する電動化

最先端技術を投入して“使える”電気自動車を展開するテスラ。その魅力は近未来的でシンプルなデザイン、スマホのようなスマートで直感的な操作性に加えEVゆえの圧倒的な静粛性能などがある。また運転好きなユーザーからはスーパースポーツカー並の高いパフォーマンスが支持されている。

※「GetNavi」2025年11月号に掲載された記事を再編集したものです。