SDGsへの理解や賛同が広がるなか、関連したトレンドがワイン市場に起こりつつあります。それが、オーガニックワインを選ぶムーブメント。事実、国内のワイン最大手であるメルシャンが今年、オーガニックワインのプロジェクト「わたしにイイこと、みんなにイイこと」を大々的にスタートさせました。

本稿ではその発表会の様子とともに、改めてオーガニックワインとは何か、オーガニックワインを選ぶことが、なぜSDGsにつながるのか、といった解説とともに、商品一例も紹介していきます。

イケてる選び方=エシカル消費とは?

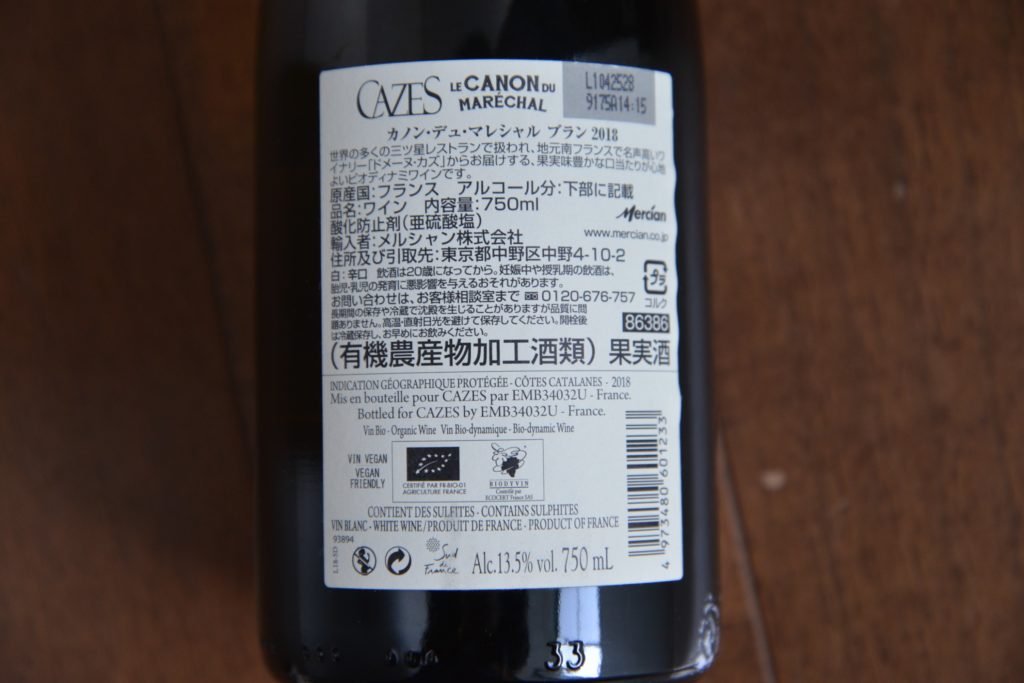

まずは、オーガニックワインのおさらいから。直訳の通り、オーガニック=有機のことで、無農薬・無化学肥料・無除草剤といった有機農法で栽培されるぶどうで造られたワインを指します。これは第三者の認証機関よる承認制になっていて、エチケット(ラベル)などにそのロゴなどが表記されます。

なお、似たカテゴリーに「ビオワイン」や「ナチュラルワイン(自然派ワインとも。フランス語でヴァンナチュール)」などもありますが、これらの深掘りついてはちょっと複雑なため割愛させてください。ここではあくまで、機関の基準に則ったオーガニックワインの解説をしていきます。

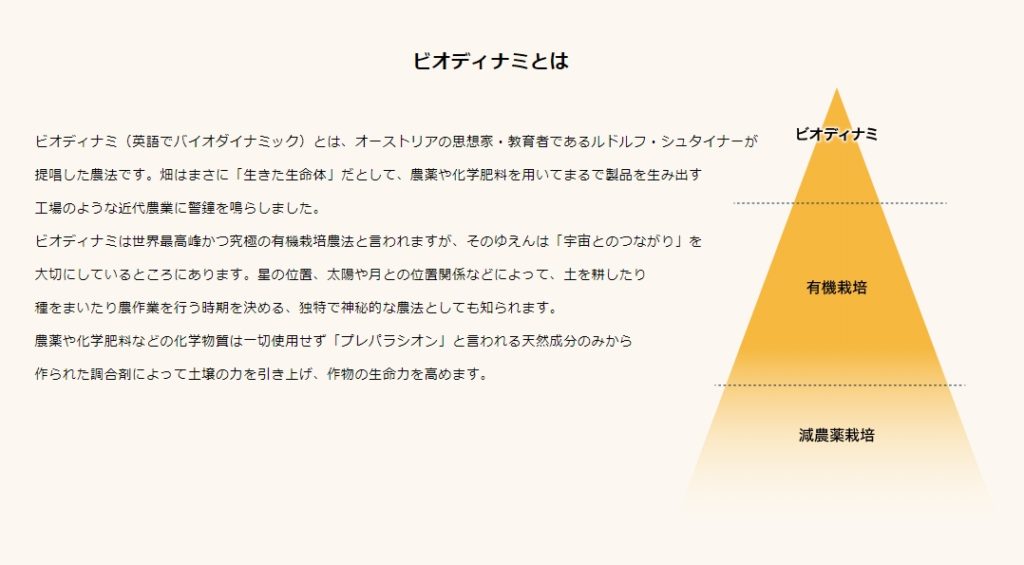

オーガニックワインは、自然との共生レベルに応じて3種類に分類されます。レベルの小さいものが「リュット・レゾネ」。フランス語で減農薬栽培を意味し、化学薬品を使わず、科学技術の介入を最小限に抑えたワインです。

次は、オーガニックと同義である「ビオロジック」。化学的な添加物は一切使わず、自然由来の肥料だけで育てたぶどうで造るワインです。

そして究極の有機栽培農法といわれるのが「ビオディナミ」。「ビオロジック」の特徴に加え、星、太陽、月との位置関係などによって農作業の時期を決める、独特で神秘的な農法としても知られます。

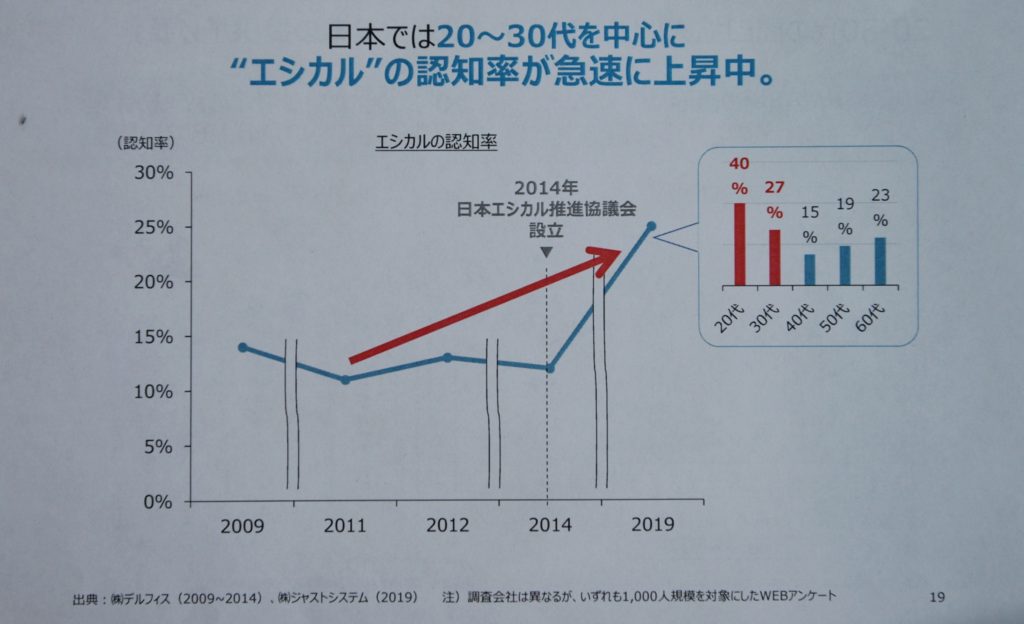

有機農法の目的には、土壌が農薬によって侵されていくことを防ぐという、環境保護の側面があります。これによって自然の恵みが循環し、つまりはSDGsにつながるというもの。このように、人や社会、環境に配慮したモノを選ぶことは「エシカル(倫理的、人として正しい)消費」と呼ばれ、欧州を中心に支持されています。

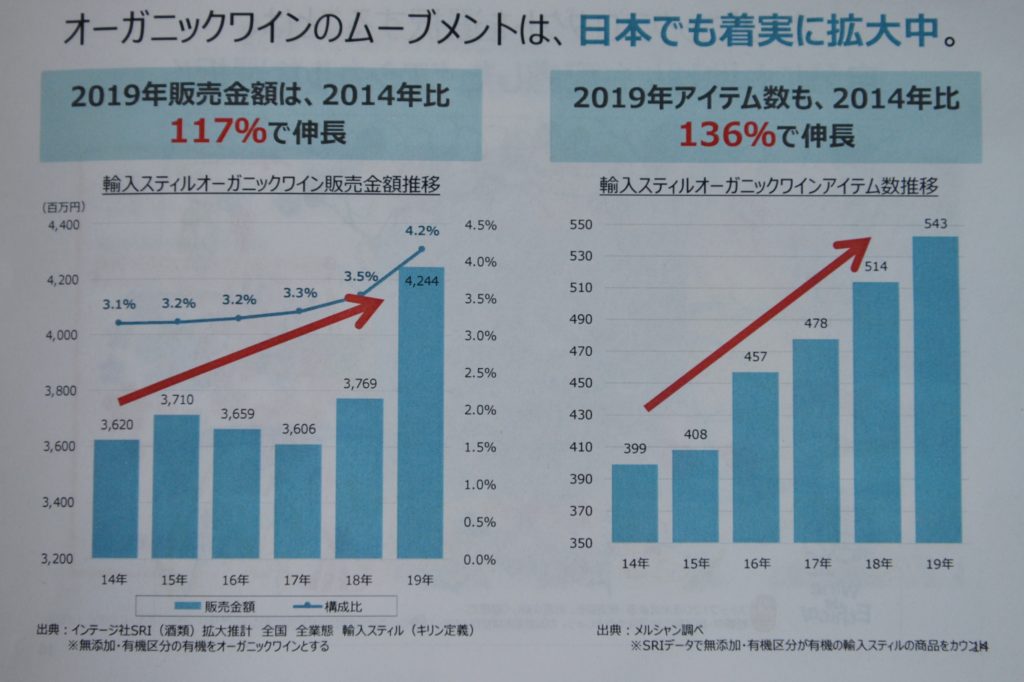

ワインでいえば、まさにオーガニックワインを選ぶことがエシカル消費。その量は世界的に増加しており、今後も拡大が見込まれています。しかもこの消費が期待されている層は、実は20~30代の若者世代。教育をきっかけにSDGsが若年層に浸透しており、エシカルでサステナブルなライフスタイルが好まれる傾向にあるとか。

事実、日本で最もエシカル消費に関心が高いのは50~60代ですが、次は10~20代でその次が30代というデータが出ています。「いまの若者が歳を重ねたとき、彼らはもっとワインを飲むようになっているだろう」と想定すると、将来のワイン消費はオーガニックに需要が見込まれるのです。