2年に一度開催される国内最大の自動車ショー「ジャパンモビリティショー(JMS)2025」が東京ビッグサイトで開催されました。

今回は日本の自動車メーカーすべてが出展したのはもちろん、前回から出展していた中国・BYDに加え、新たに韓国からヒョンデとキアが出展。ドイツのメルセデスベンツやBMW/MINIが再び出展したこともあり、久しぶりにモーターショーらしい賑わいの中での開催となりました。

その後編として、東ホールに出展したメーカーを中心に注目の出展をピックアップしていきます。

前編はこちら。

【ホンダ】日本向け次世代EV「Honda 0 α」や、ハイパフォーマンスEV「Super-ONE」を初披露

ホンダが世界初公開したのは2つ。ひとつは次世代EV「Honda 0 α(ホンダ ゼロ アルファ)」のプロトタイプ。もうひとつは小型EV「Super-ONE(スーパーワン)」のプロトタイプです。どちらも今後販売を予定しています。

このうちHonda 0 αは、2025年1月にCES 2025で発表した「Honda 0 SALOON」「Honda 0 SUV」に続く新たに加わったもので、Honda 0シリーズの世界観への入口となるゲートウェイモデルとしています。

Honda 0シリーズが掲げる開発アプローチは、「Thin, Light, and Wise.(薄い、軽い、賢い)」であり、このαにもその思想が受け継がれています。これにより、“EVは厚くて重い”といった従来の常識を覆した新たな価値を、日本の道路事情に合わせたサイズで提供するのがHonda 0 αなのです。

発売は日本やインドを主な市場とし、日本では2027年中に0シリーズのトップバッターとして投入される予定とのことでした。

もうひとつの注目であるSuper-ONEは、すでに発売されている軽EVの「N-ONE e:」をベースに前後をワイドフェンダー化し、軽自動車枠を超えたことで、出力の大幅向上を可能にしたモデルです。

スペックは明らかにされていませんが、聞くところによれば体感的には80psほどパワーアップされているとのこと。しかも、走りのパフォーマンスを高める「BOOSTモード」を用意し、モードを選択した瞬間から仮想有段ギアと連携するアクティブサウンドが加わって、いかにも内燃機関車的な雰囲気を演出してくれます。

発売は2026年中で、可能な限り身近な価格(350万円ぐらいか)を設定したいとのことでした。

【スズキ】航続距離は270km! 生活に寄り添った軽EVを2026年中に発売

スズキが展示したのは、2026年に発売を予定する軽乗用BEV「Vision e-Sky(ビジョンイースカイ)」のコンセプトモデルです。航続距離をこのクラスとしては長めの270kmと設定。これはリアドアをヒンジ式とすることで、軽量化を図ったこともその要因になっているのかもしれません。

スペックには明らかにされていませんが、eビターラがBYD社製リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用したことから、Vision e-SkyもBYD製バッテリーを使うことが推測されます。

Vision e-Skyの外観はシンプルですっきりとしたEVらしいプロポーションが特徴で、ヘッドライトやテールライトはコの字型の3本ラインにして、浮島をイメージしたCピラーとの組み合わせによって親しみやすさを演出。インテリアは明るく開放感を感じさせるもので、サステナブル素材を積極的に採用しているのも見逃せません。

スズキはマイクロモビリティ関連も出展していました。ひとつは原付一種相当の折りたたみ式電動小型モビリティ「e-PO(イーポ)」で、電動アシスト自転車を手掛けるパナソニックサイクルテックと共同開発。

電池やフレームなどを電動自転車から流用することでコスト削減を図り、自転車+αぐらいの価格帯で2026年にも発売を予定しているとのことでした。折りたためば軽自動車にも載せられ、ラストワンマイルモビリティとしても注目です。

電動キックボードと同じ「特定小型原動機付自転車」に分類される1人乗りの電動パーソナルモビリティが「SUZU-RIDE(スズライド)」です。16歳以上であれば運転免許が不要で、ヘルメットの着用も努力義務。車輪が4つ備わることから転倒しにくく、安定した走行が可能となるため、免許を返納した高齢者にも最適なモビリティになるのではないかと思います。

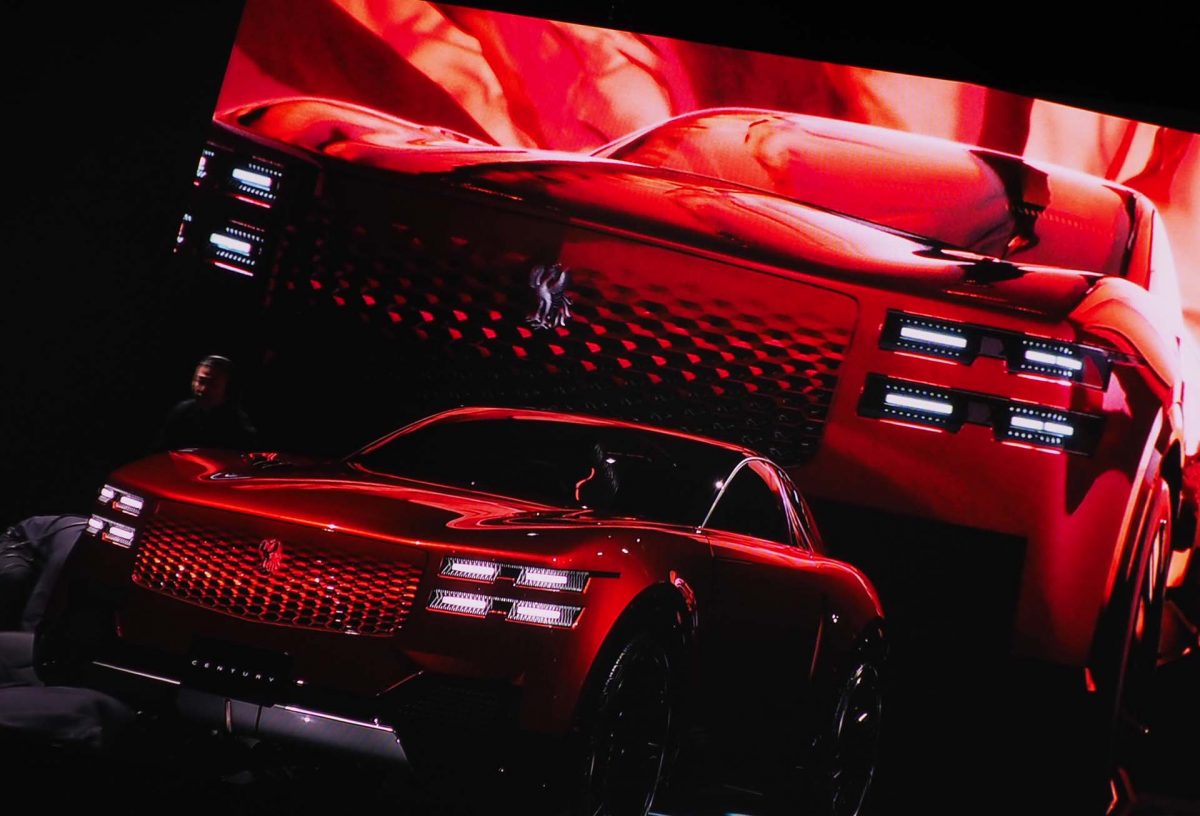

【マツダ】2台のコンセプトカーと、独自の「CO2回収技術」で循環型社会の実現を目指す

多くのメーカーが電動化へシフトする展示が増える中で、マツダはあえて内燃機関エンジンによる未来への可能性を追求した展示に注目が集まりました。その中心にあったのは「MAZDA VISION X-COUPE(マツダ・ビジョン・クロスクーペ)」と、「MAZDA VISION X-COMPACT(マツダ ビジョン クロスコンパクト)」の2つのコンセプトモデルです。

まずMAZDA VISION X-COUPEは2ローターターボエンジンとモーター、電池を組み合わせたPHEVとして提案されました。トータルの最高出力は510ps。EVでの航続距離は160kmで、エンジンと併用することで800kmにまで長くなります。

ロータリーエンジンを駆動用に使うのは、2012年6月に生産を終了した「RX-8」以来、13年ぶりのことです。

そのデザインはきわめて斬新さにあふれています。ボディは中央部が最も絞り込まれており、これが全体のボリューム感を一層強調する結果となっています。

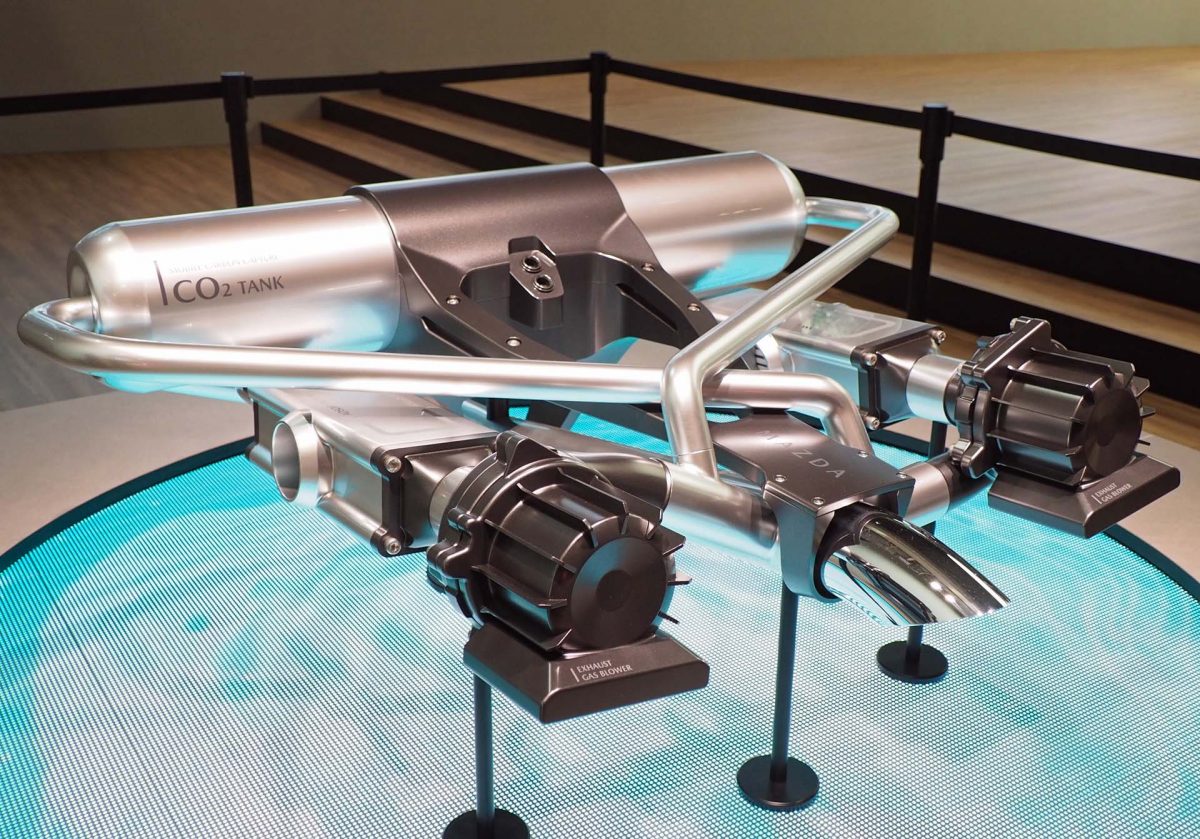

注目は同社独自の二酸化炭素(CO2)の回収技術「Mazda Mobile Carbon Capture(マツダ モバイル カーボン キャプチャー)」を搭載していること。これにより、走れば走るほど大気中のCO2の削減が可能になるということです。

もうひとつのMAZDA VISION X-COMPACTは、人の感覚をデジタル化した「人体・感性モデル」と共感型AIの融合により、人とクルマの絆をさらに深めることを目指したモデル。具体的な例としてマツダは「クルマと気取らない会話ができ、行き先を提案してくれる、親友のような存在として自分の世界を広げてくれる」クルマとしています。

かなり個性的で、マツダのカーデザインの素晴らしさを実感させてくれるモデルといえます。

【スバル】BEVもある! スバルが2台のSTIコンセプトモデルを世界初公開

スバルで注目だったのは、世界初公開された2台のSTIコンセプトモデルです。ひとつはパワーユニットをBEVとした「Performance-E STI concept」で、もうひとつは従来の水平対向ターボエンジンやシンメトリカルAWDの技術をアレンジし、クルマを操る楽しさを提案する「Performance-B STI concept」です。

Performance-E STIは、従来のスバルグローバルプラットフォームを超える軽量で高効率なボディに、独自の冷却システムを採用した三元系のバッテリーを搭載したBEVとなっています。

BEVならではの特徴を生かした新設計のサスペンションを採用したほか、エネルギーの流れと伝達時間、振動周波数を設計対象とした「Dynamic Stiffness Concept」(新車体動剛性コンセプト)による、新時代を担うスポーツBEVを目指したとのことです。

Performance-B STI conceptは、従来の技術をベースとしたことで価格を抑え、ユーザーが使用目的やライフスタイルに合わせて自由にカスタマイズできることを念頭に置いて開発されています。つまり、若いユーザーが気軽に走りを楽しめることを目指しているクルマなのです。

【メルセデスベンツ】没入型デジタル体験を楽しめる贅を尽くしたミニバンを披露

メルセデスベンツで注目度ナンバーワンだったのは、次世代ミニバンコンセプトとして出展された「Vision V」です。

ポイントは、これまでにない贅沢な移動空間としての“プライベートラウンジ”にしたこと。そのために用意されたのが、広々とした空間と最高級の快適さの実現と、かつてない没入型デジタル体験を車内で楽しめるシステムの搭載です。

その核となるのは、床下から出現する65インチのシネマスクリーン。4K映像とともに42個のスピーカーによるサラウンドサウンドシステムが組み合わされ、映画館さながらの音響空間が車内に実現されるのです。また、調光式ガラスパーティションによって「プライベートラウンジ」と運転席エリアを必要に応じて区切る使い方が可能となっています。

内装材にはクリスタルホワイトのナッパレザーや白絹、木目の素材感を活かすオープンポアのバールウッドなどを使用し、サイドウォールにはハンドバッグやスマートフォンなどを収納できるスペースも用意。

ラインナップは、実用的な家族向け車両から、VIP向けシャトル、さらには広大な空間を持つ高級リムジンまで幅広い展開が予定されています。

【BYD】本気を見せた! スーパーハイトワゴンの軽EVとPHEVの2モデル販売へ

BYDがジャパンモビリティショーに出展したのは、2023年に続き2回目。その後、BYDの知名度は着実に浸透しており、日本に参入した2022年7月以来の累計販売台数は7000台を超えるまでになっています。

そんな中で同社が新たに投入するのが世界初公開の軽EVの「RACCO(ラッコ)」と、スーパーハイブリッドと呼ばれる日本初公開のPHEV「SEALION 6(シーライオン 6)」です。

RACCOは日本の自動車市場の4割を占める「軽自動車」として、日本専用で開発が進められているBEVで、2026年夏の発売が予定されています。

ボディタイプを日本で最も売れているスーパーハイトワゴンとし、両側スライドドアの採用により使い勝手を高めているのが特徴。バッテリーには安全性を重視したリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載し、容量の違う2種類をラインナップに用意することも明らかにされました。

BYDによれば、「RACCOの商品化が決定したのは2024年秋で、そこからBYDらしいスピード感で開発体制を組んで100台を超える試作車を使い、衝突試験はもちろん、走行試験などあらゆる試験を繰り返している」と話します。

見逃せないのは、開発の中心となった人物が日産で軽BEV「サクラ」や「デイズ」などに携わった経験者であること。つまり、日本の軽自動車市場を知り尽くした人物がこのRACCOを開発しているのです。

SEALION 6は、これまでBEVだけで展開してきた同社が日本市場に初めて投入するPHEVとなります。

ハイブリッドシステムには、DM-i(デュアルモードインテリジェント)を搭載しますが、日本ではわかりやすさを狙い“スーパーハイブリッド”の呼び方に変更。BYDによれば「普段は積極的に電気自動車として走行し、いざというときにエンジンがかかる」PHEVにしていると説明しました。SEALION 6は12月1日に発売が開始される予定です。

【ヒョンデ】かつてない性能と快適性を実現。第2世代FCEV「NEXO」日本初公開!

ヒョンデが出展のメインとしたのは、日本初公開となる新型「NEXO(ネッソ)」です。今年4月の『ソウルモビリティショー 2025』で世界初公開されたもので、これと合わせて過去27年間にわたってヒョンデが歩んできた水素技術開発の歴史を紹介しました。

新型NEXOは2018年に登場した初代に続く第2世代モデルで、これまでにない性能と快適性を実現したのがポイントとなります。

パワートレーンは、新しいモーターシステムと高効率インバーターを搭載したことで、効率と耐久性を向上させ、5分の充填で700km以上の航続距離を実現。そこから発揮されるパフォーマンスは、0-100km/h加速タイムが従来の9.2秒から7.8秒へと短縮され、優れた加速性能とスムーズな追い越し性能を実現しています。なお、満充填時の航続距離はWLTP基準で最大826kmを達成。

インテリアはドライバー中心にディスプレイが湾曲し、アイランド型センターコンソールによって直感的なコントロールを実現。ふんだんに使用されたソフトで贅沢なパッドによって、家の中にいるような暖かさと快適さをもたらすのもポイントとなるでしょう。また、巨大なカーゴスペースも確保され、SUVらしい使い方ができるのも魅力です。

【シャープ】駐車中の活用にチャンスあり! シャープが「LDK+」でEV参入へ

家電メーカーであるシャープが日本国内のBEV市場に、2027年にも参入することを発表しました。そのBEVのコンセプトは「LDK+」。

これまで自動車は基本的に移動手段として使われてきましたが、実はその稼働率は5%程度しかないと言われています。つまり、95%は駐車中であって、この駐車中のBEVを“もうひとつの部屋”として活用することで新たな価値を見出そうと開発されたのがLDK+なのです。

とはいえ、家電メーカーであるシャープがなぜBEVを手掛けるのでしょうか。

実はシャープは現在、台湾の鴻海精密工業(ホンハイ)のグループ会社となっており、そのホンハイはグループ会社にBEVを手掛けるフォックスコンを持っています。そこが開発した「Model A」という自社BEVと、シャープの家電技術を融合すれば新たなBEVが提供できるのではないか? そうした発想の下で開発されたのがLDK+なのです。なお、BEVとしてはフォックスコンが、車内の機能はシャープが担当しているとのこと。

それだけに試作車の車内には、シャープらしいさまざまな機能が盛り込まれています。前席は回転式シートとすることで車内をリビング化させ、その車内にはプラズマクラスター搭載のエアコンやテーブル一体型プロジェクターとロール式スクリーンなどを装備。車載電源を使い、駐車中の車内をくつろぎ空間やビジネススペースとして活用しようというわけです。

同クラスのガソリン車並みの価格を実現したいとのことでしたから、身近なEVの登場が期待できますね。

【フォトギャラリー】(画像をタップすると閲覧できます)